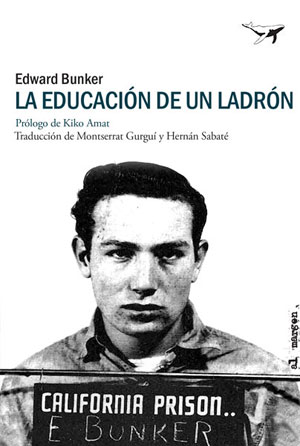

La educación de un ladrón, de Edward Bunker (Sajalín) Traducción de Montserrat Gurguí y Hernán Sabaté | por Óscar Brox

La edición de sus novelas en castellano, la mayoría inéditas hasta la fecha, ha permitido la posibilidad de conocer en mejores condiciones la obra de Edward Bunker, siempre asociado a su papel en Reservoir Dogs, a las casi dos décadas que pasó en la cárcel y a las buenas palabras que unos y otros, escritores y cineastas, le dedicaron con el paso del tiempo. Tras la publicación de sus novelas y relatos, Sajalín ha recuperado La educación de un ladrón, suerte de autobiografía de sus años convulsos, para redondear el esfuerzo llevado a cabo con el autor de La fábrica de animales. Un repaso a su infancia y juventud, evocado cuando Bunker frisaba los setenta años, que tiene tanto de aprendizaje sentimental como de visión de una América que despedía a sus últimos magnates y saludaba con puño de hierro a las revueltas sociales.

De Bunker se puede decir lo mismo que de José Giovanni, que se deja la piel en cada descripción y en cada personaje; que su prosa tiene algo de guía de supervivencia, de rebelión ante la autoridad y de espíritu indomable. No en vano, la de Bunker fue una infancia marcada por sus entradas y salidas de instituciones, academias y reformatorios, en las que las borrosas figuras paternas no podían concederle la atención que pedía; solo acompañarle, desde la distancia, en cada uno de sus tragos amargos. El recuerdo de aquellos tiempos es vívido y preciso, casi una secuencia cinematográfica, y su autor no evita una visión nihilista que, fundamentalmente, ataca a los estamentos sociales. Al engañoso proceso de reinserción que tenía como preocupación principal asegurar que la libertad nunca fuese plena, solo condicional. Revisable. Al acecho de cualquier desliz para poder devolver al preso a su ambiente natural. La cárcel, el camastro incómodo o los trabajos forzados.

La América de Bunker, como la de la infancia de James Ellroy, es la del declinar de los magnates del cine. Y él, que era hijo de corista y de tramoyista, narra con pasión aquellos años en los que creyó posible sacar la cabeza. Los años en los que, bajo el manto de la mujer de Hal Wallis, enderezó su rumbo. Aquella era la América de William Randolph Hearst, Ciudadano Kane, de sus inmensas propiedades y de ese paisaje que mostraba tan resplandeciente a la ciudad de Los Ángeles que daban ganas de llorar. Página a página, Bunker acumula anécdotas -cuando se encontró con un moribundo Hearst, lejos de sus tiempos de gloria, o cuando nadó en su inmensa piscina bajo el sol angelino- y dibuja en la figura de Louise Wallis lo más parecido al retrato de una madre. Frente a la intolerancia de su primera adolescencia, aquellos son instantes de vida, plenos de sentido para un chico que solo se preguntaba cuál podía ser su objetivo. Tras bordear la cárcel a base de sumar delitos y faltas, aquel viejo Hollywood parecía albergar la promesa de un futuro. Sin embargo, la vida de Bunker corre tan rápida como sus palabras, como todas las experiencias que es capaz de apelotonar en un mismo párrafo. Y el sueño americano naufraga en San Quintín, con el preso más joven jamás internado en la prisión.

Pese a ser unas memorias escritas en la madurez, con la dulce serenidad que concede el tiempo, Bunker no elude mostrar una visión nihilista de sus temporadas entre rejas. Así, la violencia de los vigilantes abunda, anotando su carácter represivo y las tremendas palizas a las que podían someter a los internos. En paralelo, más que de amistades, La educación de un ladrón saca músculo con cada uno de los convictos que alojan sus celdas; los hay que son asesinos de niños, otros que se han afeminado para satisfacer las necesidades sexuales y los que se pinchan heroína en grupo para calmar un ímpetu que, de lo contrario, les llevaría a morder los barrotes. Bunker habla de su fuga, que le llevaría por Chicago, Oklahoma, la ruta 66 y su inevitable detención; de su carácter orgulloso, siempre dispuesto a devolver el golpe y la afrenta recibidos; de su tremenda hambre lectora, que tan pronto le tenía con un libro de Nelson Algren entre manos como con los pasajes de El cantar de los cantares; o de esas pocas amistades que pudo cultivar con el paso de los años, con prostitutas, ladronzuelos y criminales entre ellas. Pero, sobre todo, Bunker nunca deja de apuntar con orgullo la persona que fue y la persona que es, sin ese arrepentimiento que intenta dejar atrás el pasado, con la vergüenza de los errores cometidos y la satisfacción de lo que esas experiencias frustrantes le llevaron a conseguir. A medida que cultivaba su vena literaria y acumulaba novelas no publicadas hasta alcanzar la primera versión de No hay bestia tan feroz.

Resulta interesante cómo la vida en prisión se amolda a los cambios sociales, transición que Bunker anota en los conflictos raciales que, especialmente en la década de los 60, alteraron la convivencia en la cárcel. De hecho, el libro contiene una de las anécdotas que Bunker convertiría en el relato Mía es la venganza (incluido en Huida del corredor de la muerte), cuando el hermano de George Jackson y Willy Christmas lideraron un motín durante una vista oral que acabó con una ráfaga de balas y demasiados muertos. Años de tensión, años de represión. Tiempo de pequeñas amistades, de caracteres cada vez más asimilados al entorno carcelario y de viejos vínculos -como el de una enferma Sra. Wallis- que inevitablemente se diluían. Tiempo de aprendizaje, prórroga en el partido final, que enseña al adulto Eddie el mundo que todavía puede conseguir. Al margen de las estafas y de los pequeños hurtos, de los atracos relámpago a sucursales de banco y las lesiones al saltar por la ventana.

La educación de un ladrón es la clase de libro que se devora, que se lee con el ritmo trepidante con el que su autor ordena la memoria de su vida. Y Bunker nunca privilegia lo burgués por encima de lo proletario, las sensaciones tras nadar en las aguas del imperio de Hollywood o tras un pico de heroína en casa de un proxeneta. Todo cuenta, todo se ha vivido, todo ha quedado escrito. Como los ataques sin piedad con gas lacrimógeno o los chismorreos que Danny Trejo contaba en los corrillos de San Quintín. Como el paso por la academia militar o la pena cumplida en Folsom. Como las hojas perdidas por culpa de una redada sorpresa y las que pasó de estrangis con la complicidad de los guardas. Momentos, todos ellos, que dan cuenta de un aprendizaje vital que tanta autenticidad produce al leer las novelas de Edward Bunker. En el que a cada palabra parece faltarle el aliento, como si, todavía en ese instante, el viejo delincuente se preguntase ante el incomparable paisaje de Los Ángeles qué debería hacer con su vida. Cómo escribir sobre aquellos años que forjaron un espíritu salvaje. Un escritor.