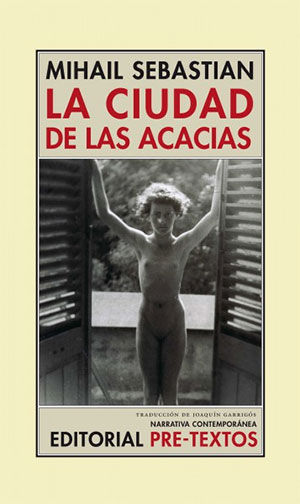

La ciudad de las acacias, de Mihail Sebastian (Pre-Textos) Traducción de Joaquín Garrigós | por Juan Jiménez García

Demasiado a menudo, cuando escribía sobre algún libro, venían a mi cabeza esas dos palabras que se encuentran una y otra vez siendo fuerzas contrarias. Fuerzas contrarias que se necesitan, puntos necesarios de nuestras vidas circulares: principio y fin. Principio, fin y principio, podríamos decir de este La ciudad de las acacias, de un autor efímero, Mihail Sebastian, que sin embargo es uno de los referentes de la primera mitad del siglo veinte rumano. Judío, la muerte le llegó acabada la guerra, atropellado por un camión del Ejército Rojo. Una muerte ridícula (si una muerte puede ser ridícula) para un superviviente de tantas cosas, empezando por un país, que también en lo intelectual navegaba por las conflictivas aguas del fascismo, el antisemitismo y su afinidad con el nazismo. Una vida en suspenso.

En 1935, con veintiocho años, había escrito La ciudad de las acacias. Una novela de juventud. No la suya, sino la de su protagonista, una niña que accede a su madurez, que un día se encuentra que no solo su cuerpo está cambiando, sino también su forma de pensar y, con ello, todo lo que la rodea. Sus amistades de antes se convierten en habitantes de aquella infancia que ha dejado atrás y empieza una búsqueda de su lugar en el mundo. Es difícil pensar en Adriana como un personaje cercano. La sutileza, la belleza de la escritura del Sebastian, no busca limar las asperezas de su carácter, que por momentos nos puede resultar completamente incomprensible, como si una corriente interna lo atravesara sin que lleguemos a seguir todos los recovecos que esta atraviesa. Habitante de una época proustiana, el tiempo parece haberse detenido, e incluso podemos adivinar en qué punto: en las notas de unos temas para piano, Canciones para la rubia Agnes, de un tal Cello Viorin, que llegará a ocupar, él también, un lugar en su vida.

Y entre todo, sus nuevas amistades y las relaciones sociales, un corsé aceptado en el que se mueven. Gelu, ese amor entre el platonismo y materialidad, siempre cercano, siempre lejos, hasta convertirse en un final de partida, ese punto en el que el círculo sigue, pero no igual. En el que todo todo continúa pero ya será otra cosa. Como dos espíritus fríos que en algún momento encuentran el calor, dos distancias que se acortan, dos misterios. Porque para mí, tanto Adriana como Gelu son dos misterios irresolubles, encerrados en secretos que se nos antojan inexistentes. Misterios que al final encuentran su reflejo en el compositor Cello Viorin, que aspira a mantener una relación con Adriana, sin demasiado entusiasmo, y una amistad con Gelu, en aquel Bucarest que es la ciudad que representa la libertad de todos, lejos de D. Cello Viorin, con sus mentiras punteadas con alguna verdad, con sus fracasos que incluyen algún éxito, con sus limitaciones, acaba por ese algo palpable, algo capaz de devolverles a lo cotidiano. Como les devuelve Buta y el final de las rebeldías, o el divorcio de Elisabeta Donciu o la conflictiva relación de Paul y Lucretia. Fragmentos en los que se desvanece, finalmente, ese mundo que empezó aquel día en el que algo cambió en Adriana y la llevó de un lado a otro, buscando el abandono de los años pasados.

Y mientras suena aquella Canción para una despedida, que Cello Viorin le entregó apresuradamente mientras el tren partía, entendemos que la historia de Adriana, que esa vuelta a la ciudad de las acacias, marca también el final de aquella juventud adquirida y la lleva hasta una madurez interrogante. Perder. Pienso en esta palabra como en una palabra incierta pero que intuyo. Volver a un mundo antiguo, pero confortable. Cerrar puertas y ventanas. Habitar salones. Pastorear recuerdos.