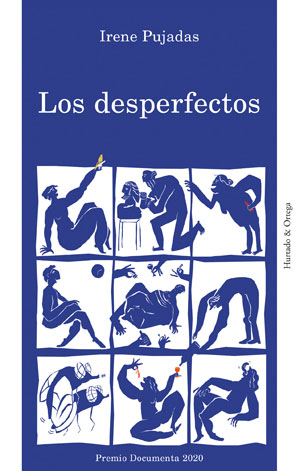

Los desperfectos, de Irene Pujadas (Hurtado y Ortega) Traducción de Inga Pellisa | por Óscar Brox

Una cosa que me gusta de Los desperfectos es la destreza con la que Irene Pujadas hace que brote la comicidad en sus relatos. Bueno, la comicidad, la ironía o el sarcasmo, según dónde ponga el acento moral. Otra, su manera de retorcer las metáforas, de llevarlas a lo puramente literal, de trasladarlas a situaciones incómodas que sirven para desnudar todos esos pequeños problemas de carácter que forman parte de la madurez. Un ejemplo: ese primer momento en el que coges a un bebé, tan frágil, tan delicado, que si por una de aquellas se te cae se hará añicos como un jarrón. Momento de inseguridad, en el que resuenan tantas cosas, tantas etapas vitales que todavía no se han cumplido o esa presión externa, casi familiar, para que se cumplan. Para que se asuman como una suerte de progresión lógica en nuestras vidas. Todo esto, el aspecto moral de la cuestión, no aparece realmente en el texto. En su lugar, Pujadas juega a desbaratarlo, a huir de la zona de confort, a base de retorcer una y otra vez la imagen con la que ha empezado a escribir: como se te caiga el niño, se te va a hacer añicos. Y así, lo que podría ser una excentricidad, o una forma de eludir la reflexión de calado, consigue precisamente ambas cosas: sacar músculo literario, con una buena dosis de ingenio, y comentar sin apuntar con el dedo las fragilidades de la madurez.

Otro ejemplo, en esta onda: los problemas de la lengua transformados, con la metáfora retorcida hasta el extremo, en una historia genealógica de lenguas extralargas. Es un embuste, una coña, hace reír y le saca brillo al lenguaje y a la comedia ajustando, si cabe un poco más, sus a menudo desgastados resortes. Lo bueno de Los desperfectos es que su escritura apunta hacia numerosas direcciones, pero su autora siempre sabe cómo desenmascarar los vicios pequeños, las miserias más microscópicas, de todo quisque. Otro ejemplo: una última cena familiar, con el cuerpo del finado presente, se convierte en un cruce de anécdotas, críticas, ataques y demás parafernalia psicológica que ponen al muerto a los pies de los caballos. ¿La gracia? Esa sensación de que, en su agonía, quizá todavía les haya oído despellejarle antes del último aliento. Es como morirse dos veces. Y aquí no sabes muy bien si Pujadas se ríe más de ese grupo de miserables, del que nos sentimos parte cada vez que compartimos cuchicheos varios, o del pobre muerto que ni agonizando puede descansar en paz. En esto último, quizá, haya una lección moral para entender estos tiempos.

Una invasión de moscas acosa la pacífica cotidianidad de Lourdes Cabell (paréntesis: no son pocos los personajes con nombre y apellido que desfilan por las páginas del libro). Hay tantas que no sabes si es una cuestión de higiene o un castigo bíblico; si es una forma de recordarnos que a veces damos por sentada la seguridad en ciertas cosas o, en cambio, si de lo que se trata es de poner en entredicho esa aparente tranquilidad con la que conducimos nuestras vidas. También podría ser un tratado ejemplar sobre las dificultades de mantener una casa limpia. Pero lo cierto es que Pujadas se vale de lo incómodo de la situación, de lo excéntrico y de lo que provoca vergüenza, para husmear literariamente en todo ello y ver qué conclusiones arroja sobre la condición humana. Cuál es ese retrato que componemos cuando juntamos todos y cada uno de nuestros defectos.

Pujadas desmenuza la gran mayoría de tópicos y aspectos de la vida cotidiana. Habla de la fe y de Dios con ese punto de acidez e irreverencia cuando las opones a las dificultades del trabajo, el dinero y los conflictos más o menos terrenales. Habla de la familia con ese punto entre naïf y rencoroso (a veces, la vida moderna nos hace sentir hijos únicos aunque tengamos familia numerosa), surcado de golpes a traición y de críticas que empiezan y acaban en uno mismo. Aquí el payaso siempre se lleva el tartazo y el fatum está preparado para caer como un rayo, como en el solar de los Gratacós. Como en cada uno de los relatos que componen Los desperfectos y que, una y otra vez, proponen formas de nombrar, de atrapar y de comentar todas esas incomodidades, todas esas rarezas, todos esos inconvenientes, que aparecen cuando te haces mayor.