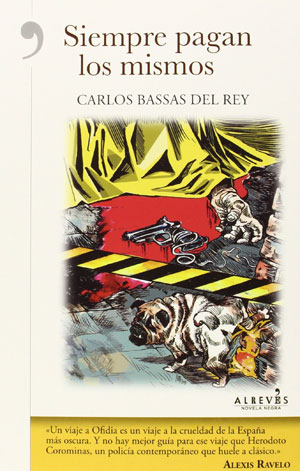

Siempre pagan los mismos, de Carlos Bassas (Alrevés) | por Óscar Brox

A veces resulta inevitable escribir con la vista puesta en el pasado, en el detective privado con el cigarro atornillado en los labios o en el villano que mantiene la infraestructura de su banda con las mordidas que obtiene en apuestas ilegales, contrabando y clubs de alterne. No soportamos la fatiga del presente. No queremos aceptar la corrupción endémica, la precariedad vital y la frustración que las acompaña. Sensaciones, todas ellas, que no desaparecen tras el final, caso cerrado y hasta la próxima aventura, sino que permanecen cosidas a nuestras entrañas como parte de un paisaje devastado que no se cambia así como así. En el que siempre pagan los mismos, con libras de carne o con la poca recaudación del negocio, mientras la vida se abre camino. Sin detectives, mujeres fatales o criminales con la cara marcada. Con policías que dependen de una orden judicial, auténticos hijos de puta y criaturas desgraciadas cuyo sino es sacar la cabeza para reunir el suficiente aire antes de ahogarse. En el que se pierde poco, mucho o todo.

Ofidia, la ficticia ciudad que sirve como escenario a Siempre pagan los mismos, es el retrato de un tiempo de bajas pasiones y crueldad acumulada en el que la justicia nunca sabe cómo reparar las desigualdades. La herida, como un rayo latente, es tan profunda que el paso de los años solo contribuye a aumentarla. Así hasta que explote definitivamente. A Herodoto Corominas le encargan investigar el asesinato de un subinspector, Falcón, que ha aparecido muerto cerca de un barrio obrero de la ciudad. Cansado, en ese punto en el que la mediana edad alcanza una dimensión real, Corominas solo aspira a cumplir con su trabajo y regresar a un hogar que, por algún motivo, teme que en algún momento desaparezca a causa de todos esos compromisos que nunca sabe hasta qué punto ha cumplido. Quizá porque su padre, moribundo, es el último vínculo que mantiene con un mundo que ha sucumbido ante el tiempo. Tal vez porque su mujer, activista, le recuerda esa falta de arrojo que se ha acomodado en el oficio de policía. Porque, haga lo que haga, el mal nunca es menor.

Pese a la muerte violenta de Falcón, en Ofidia todo sucede a escondidas, entre secretos. Los vecinos tragan con la extorsión, algunos se agrupan para tramar un golpe que acabe de una vez por todas con años de castigo y otros, simplemente, se dejan hacer de todo porque lo que es la vida les ha dado nada. Carlos Bassas construye diferentes líneas que confluyen en un mismo punto: la realidad nos mata, tanto da si elegimos ser víctimas o verdugos. No importa si somos los que aparecemos en un vídeo porno grabado por un puñado de euros o quienes apretamos el botón de encendido de la cámara. Corominas nunca logra orillar esa sensación de que algo, la impunidad o el fatum de ese barrio obrero, escapa a cualquier dimensión de la justicia. Porque allí la vida ha quedado entrelazada a ese odio visceral que arrastran las diferentes generaciones, gestado durante décadas y explotado en forma de chantaje, asesinato, falta de metas o sumisión para alimentar las bocas de quienes no tienen nada.

Capítulo a capítulo, Siempre pagan los mismos teje su tela de araña alrededor de ese grupo de vecinos que han urdido su venganza contra el policía que no cejaba en su extorsión. Busca y rebusca en su pasado, en sus conexiones, en los sueños rotos y los odios fraguados a fuego lento, en lo que alguno de ellos esconde y en lo que Falcón disfrazaba. Un nido de víboras al que le viene como anillo al dedo el nombre de Ofidia. Un polvorín que siempre estalla sobre los inocentes, los hijos, que intentan salir adelante mientras sus padres mantienen una lucha cainita. Aquellos que sufren, que pagan por ser justos, que mueren por ser ignorantes, a los que Herodoto no puede salvar porque se percata, quizá demasiado tarde, de los límites de la justicia. Ese papel tan ingrato que el presente reserva a los buenos policías cuando el bien no acaba de triunfar, cuando las ramificaciones del mal son tan robustas que nunca llegas a acabar con ellas. Cuando, simplemente, percibes esa sensación de amargura para la que nadie te había preparado. La curva de la mediana edad, la muerte del padre, el hogar que se tambalea y el caso resuelto sin final feliz. Cuando reconoces que, hagas lo que hagas, siempre acaban pagando los mismos.

Bassas ha escrito una novela amarga, hija de la ira de un tiempo demasiado incierto, demasiado injusto. En el que el policía ha dejado de ser aquella figura imponente que vigilaba y protegía. En el que la vida, en fin, se alimenta de migajas porque no tiene nada mejor que llevarse a la boca. En el que cualquier sentimiento de justicia se topa contra ese odio brutal que nadie ha conseguido olvidar. En el que la realidad mata, ya sea por la espalda, arrodillada a la altura de los huevos de un corrupto o en una silla de ruedas. En el que, pase lo que pase, nunca se gana del todo pero siempre se pierde. En el que, como le sucede a Corominas, nos hemos acostumbrado a vivir con las malas noticias. En el que el rayo latente siempre está a punto de iniciar el incendio.