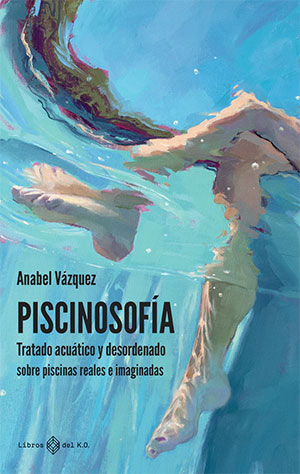

Piscinosofía, de Anabel Vázquez (Libros del K.O.) | por Gema Monlleó

“Yo solo soy alguien que atrapa piscinas, una aprendiz de piscinósofa”

Vaya por delante lo siguiente: Piscinosofía es el libro que yo hubiese querido escribir. Y no me refiero únicamente al amor por las piscinas que Anabel Vázquez y yo compartimos. No. Lo digo especialmente por la envidia confesa hacia la autora cuya trayectoria profesional (periodista y mucho más) le ha permitido viajar y viajar y viajar y conocer in situ (“in baño”) la mayoría de las piscinas que aparecen en su libro. A mí también me gustaría escribir mi experiencia como catadora de piscinas. Y Vázquez lo ha hecho.

En el prólogo Vázquez se define a sí misma como “una detective acuática” que ha viajado por los cinco continentes persiguiendo piscinas (¿una detective salvaje clorofílica?) y por mucho que afirme que Piscinosofía no es un libro sobre piscinas sino sobre su relación con ellas es posible negarle la mayor. Querida Anabel, yo he terminado el libro con una lista de piscinas que sí o sí quiero visitar.

Me gusta que el título del libro sea una contracción inventada (de momento) entre piscina y “sofía” (del griego Σοφια). Me gusta que un término tan elevado como la sabiduría pueda chapotear con nosotras. Porque si de algo puedo presumir es de haberme dejado salpicar por cada uno de los chapuzones de Vázquez. ¿No es la lectura el viaje a los lugares de la obra acompañando a sus personajes?

El filtro de las piscinas sobre las que Vázquez escribe es ella misma. De las piscinas de los largos veranos infantiles (y el deseo -compartido- de que sus amigas con piscina la invitasen a bañarse) a las piscinas de su día a día más cotidiano (los veranos en la piscina de la Ciudad Universitaria de Madrid), de las piscinas como compañía y paisaje para la escritura del libro (Villa Lena en la Toscana) a las piscinas de descubrimiento-forzoso (la del hotel SpringHill Suites Miami/Medical Center, junto al aeropuerto, allí donde se hospedan aquellos a los que han cancelado un vuelo o visitan a un familiar enfermo), de las piscinas míticas y mitificadas (la Piscina océanica das Marés de Álvaro Siza en Oporto, la Molitor de París donde nació el bikini -5 de junio de 1946- y en la que nadó Boris Vian el día que murió) a las todavía más míticas por “indemostrables” (la que Bioy Casares y Silvina Ocampo tenían en la primera planta de su edificio en Buenos Aires), de las piscinas “tuneadas” (las que ya no son piscina: la tienda de Hermés en la antigua piscina del Hotel Lutetia en París o el ahora Musée d’art et d’industrie André Diligent en Roubaix) a las piscinas en-tu-fiesta-me colé (la del edificio Torres Blancas en Madrid –“360 grados de vistas a toda la ciudad. Es absurda. Es preciosa”-, aunque de chapuzón elíptico), de las piscinas-escondite (los Beatles bajo el agua de la Stand and Pool Club de Arizona huyendo de las fans) a las de los lidos (“estanques o tramos de río o mar que se domestican para el baño en Reino Unido”), de las piscinas ya desaparecidas (El Niágara en la Cuesta de San Vicente madrileña, la del Círculo de Bellas Artes en Madrid, la interior de la Casa Blanca sobre la que ahora hay la Sala de Prensa) a las piscinas infinitas (la Setouchi Aonagi en Japón, diseñada por Tadao Ando, “una lámina de agua que se funde con el mar interior de Seto”).

Sin ser un tratado histórico (“líbreme Poseidón de ello”) Vázquez se vale de la historia para escribir sobre y desde la primera piscina datada como tal (La Gran Bañera de Mohenjo-Daro, Pakistán, construida hace cinco mil años) a la primera con el uso más parecido al que le damos actualmente (la École de natation de Barthélémy Turquin y su piscina flotante en el Sena). La revisión histórica a saltos de trampolín (porque la autora va de una a otra saltando entre capítulos) incluye también la explicación de los diversos usos que se le ha dado al “agujero en el suelo lleno de agua y, en la mayoría de los casos, de forma rectangular”: rituales de purificación, “tomar los baños”, escuelas de natación, “el deseo burgués de transformar el baño en nado” (citando a Van Leeuwen), la tríada “socialización, ejercicio y diversión” en las termas romanas, o las “cenas a la americana” en el Hotel Plaza de Madrid durante la dictadura.

Piscinosofía es también una casi-guía de piscinas literarias y cinematográficas. De El nadador de Cheever (“su cuento es una suerte de barón rampante acuático lleno de tristeza”, me encanta esa “definición”) a La piscina de Jacques Deray (1969) (y su último remake Cegados por el sol -Luca Guadagnino, 2015-), de las disertaciones hidrófilas de Joan Didion en Agua viva a la piscina Pontoise de París en Azul (Krzysztof Kieślowski, 1993), de los diálogos de Colymbetes o el arte de nadar de Nicolas Wymann a la piscina del Hotel Park Hyatt en Tokio (esta no sale en el libro, pero mi pasión por Lost in traslation -Sofia Coppola, 2003- me obliga a citarla aquí). Todas ellas pasando, inevitablemente, por las piscinas de las películas musical-acuáticas de Esther Williams (impactante conocer el desequilibrio entre la felicidad artística que ofrecía en pantalla con la agotadora y explotada vida de la actriz en la Metro-Goldwyn-Mayer).

También es una casi-guía de artistas que de un modo u otro han pintado o retratado piscinas. David Hockney, “el gran pintor de piscinas privadas del siglo XX”, lo hizo literalmente (en la Tropicana Pool del hotel The Hollywood Roosevelt de Los Ángeles) y en lienzo, Keith Haring pinto un mural de en el Carmine Street Pool del Village neoyorkino en 1987, y qué decir de los nadadores azules de Matisse. Mária Svarbová, fotógrafa de piscinas en su Eslovaquia natal, y Soo Burnell, fotógrafa escocesa de piscinas históricas victorianas, son otras de las artistas que chapotean por el libro.

De entre el cúmulo de anécdotas que Vázquez rescata en Piscinosofía, me interesa especialmente la aventura periodístico-literaria de Carolyn Kormann, que cruzó Manhattan a la manera de Neddy Merrrill de piscina pública en piscina pública para un artículo en The New Yorker (donde en 1964 se había publicado el relato de Cheever). Si todo acto es político este de Kormann fue una reivindicación de las piscinas públicas en los tórridos veranos de Nueva York, esas en las que si llevas una camiseta sobre el bañador debe ser blanca y sin mensajes “en un esfuerzo por igualar a las personas”. La autora se pregunta por la posibilidad de hacer un recorrido semejante por las piscinas de Madrid y yo me pregunto cómo sería emularlos desde las piscinas de Barcelona.

“Una de las divisiones del mundo es la que separa a quienes solo se dan un chapuzón en la piscina en verano y a quienes lo hacen cuando lo deciden”. Y es que, siguiendo con el análisis político, hay más formas de clasificar las piscinas. La piscina como estatus y casi búnker (“una piscina confirma una posición social en el mundo”) o la piscina como diversión (desde las pool parties en la mansión Pickfair que acuñaron de Mary Pickford y Douglas Fairbanks en los felices años 20 a las barbacoas en la piscina a las que seguro todos hemos acudido en alguna ocasión). La piscina privada como selección de compañía (desde el mítico Gatsby a las de tantas casas unifamiliares de tantas urbanizaciones españolas) o la piscina como “escape y deseo” en el cine de los años 40. En España, donde hay una piscina por cada 37 habitantes, podríamos decir que se ha convertido en un elemento democratizador de las clases medias (si es que todavía existen). Políticas eran también las piscinas de la II República en Madrid (La Isla, la Florida o El Lago, que impulsaban “una sociedad más sana, igualitaria y evolucionada”) o las que se construyeron en Francia con la “Operación 1000 piscinas” (también república, no sé si hay un hilo del que tirar aquí) tras el fracaso en los Juegos Olímpicos de México’68 con la voluntad de facilitar a la población su conversión (aplíquese toda la polisemia) en potenciales nadadores (no puede ser más francesa esta historia).

Comparto con Vázquez ese deseo expansivo (¿republicano al tenor de lo escrito anteriormente?) que provoca el amor a las piscinas: queremos piscinas para todos, queremos “nadar para inútil y peligrosa jactancia” (que Nicolas Wynmann nos perdone), queremos compartir la heterotopía foucaultiana de las piscinas (“un espacio dentro de otro espacio que cuenta con un sistema de apertura y cierre que lo aísla”). Ella dice que hablará con empresarios para que resuciten algunas piscinas muertas, yo soy más de instancias en los ayuntamientos y cartas en la prensa. Veremos.

La conciencia ecológica y la preocupación por la sequía no queda al margen en Piscinosofía. Saber que existen piscinas de hoteles que precalientan el agua con el calor residual del aire acondicionado, que aprovechan el agua del retrolavado para la limpieza de las instalaciones (“las piscinas contemporáneas están llenas de buenas intenciones”), y otras en las que el tratamiento del agua en lugar de con productos químicos se realiza a través de la jardinería (las plantas filtran y limpian el agua) o que se nutren con agua de manantial, devuelven al agua encerrada de la piscina una cierta comunión de la naturaleza.

Vázquez confiesa que la calma de las piscinas le provoca paz interior (“Hay, también, orden en el agua domesticada; orden que no tengo dentro y busco fuera”) y que el efecto “igualador” del agua es de doble dirección: en el agua todas las piscinas son la misma piscina y en el agua todas las personas somos la misma persona y sentimos lo mismo al nadar. Fuera, y ahí está también su encanto, todas son diferentes. “Una piscina ayuda al arte de perderme”, escribe parafraseando a Solnit, perdámonos entonces. Como en uno de los espejos de Alicia el reflejo de Vázquez muta en el mío propio: para mí también una piscina es una esperanza, una piscina es un estado de ánimo, una piscina es hedonismo “controlado”, una piscina es un imán, una piscina es una burbuja. “Nosotros, cada vez que hundimos la cabeza en una piscina, nos escondemos durante segundos del mundo. La piscina es mi tienda de indio al fondo de un jardín, mi cabaña en el árbol, la cama de mis padres, mi Tiffani. Es mi escondite y un refugio. ¿De qué? De todo. De mí.” También de mí.

Termino esta reseña sentada en el borde de la felicidad, entre el rumor relajante del sonido de manos y pies rompiendo el agua, de palas y aletas que chapotean, después de mi rutina acuática diaria. La termino en una piscina que no es mía pero es “la mía”, es la piscina que me ha inoculado de forma definitiva el amor por el deslizarse anfibio (yo no soy de rapidez sino de natación-tántrica). La termino con el propósito escrito de comenzar algún día una aventura como “somelier acuática” (Anabel, te copio el “cargo”, quizás podría hacerme unas tarjetas con este lema como las ya míticas de “Poeta y vago” bolañianas), como conquistadora acuática de agujeros clorificados y quien sabe si, acumulando experiencias, contarlo.

Coda: Como pisciadicta agradezco a Vázquez la completa bibliografía final del libro. Este mi Ciclo del Agua seguirá creciendo.