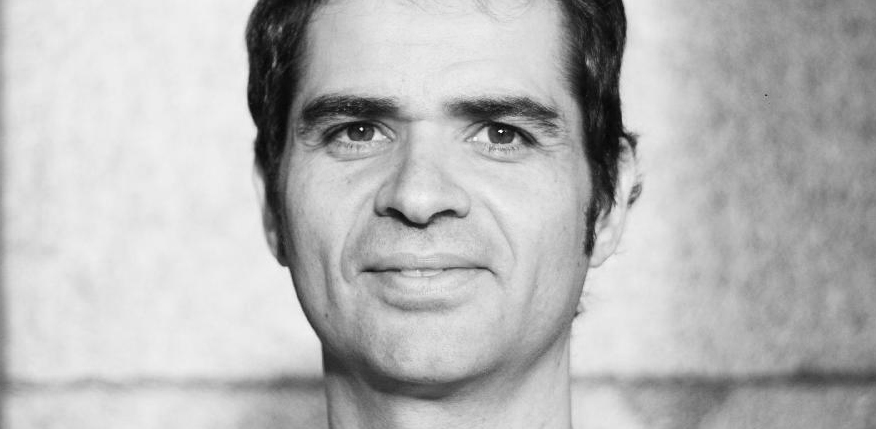

La última vez que fue ayer, de Agustín Márquez (Candaya) | por Óscar Brox

En paralelo a la explotación comercial de la nostalgia, de la EGB, de las J’Hayber o de los chicles Boomer, queda ese poso de amargura, también llamado madurez, que se esfuerza en pensar el pasado sin tenerlo por una arcadia irrecuperable. La gentrificación existía en los 80 (y a finales de los 70, también) y su velocidad de transformación ha erosionado tanto lo material como, sobre todo, lo sentimental. Adiós a barrios, edificios y comercios, carreteras que necesitan asfalto y extrarradios que parecen planetas a años luz del centro de la ciudad. Hola a la comodidad, a las plantillas urbanas que reproducen un modelo mientras desdibujan los rasgos de pertenencia a un lugar. Tus vecinos ahuecan el ala y tú ya te has olvidado de cuándo y, fundamentalmente, de por qué lo hiciste. Así que regresas, un poco como un turista, para ver lo que se cuece entre fincas destartaladas, obras congeladas y rostros deprimidos que fantasean con todos esos futuros que el tiempo se ha encargado de cancelar.

Para Agustín Márquez el barrio es un conglomerado de rostros, voces y gestos, de rutinas empastadas entre fincas feas y vidas tristes. Un barrio de letras, como las de los chicos que van de la A a la D; o las de ese sonido, clic-clac, que acompaña al encendedor. Un barrio que, a ratos, se lee a toda velocidad, cada vez que su autor embiste, desde la escritura, los recuerdos de un pasado casi perdido, y que también encalla cuando toca detenerse en las heridas de sus protagonistas. En los accidentes y los suicidios, en la búsqueda de una causa y, en fin, en la necesidad de un motivo. Porque el tiempo pasa, más aún en una narración breve, y nos deja con la sensación de hacernos mayores sin saber el porqué.

Uno de los aspectos que destaca en La última vez que fue ayer es ese ritmo incesante, a través de juegos de lenguaje y de un estilo veloz, que prácticamente nos precipita de una acción a la siguiente. Quizá es porque imaginamos la memoria como una biblioteca compacta de hechos y fechas y, sin embargo, la realidad es que se trata de un trastero destartalado en el que lo que sucedió antes de ayer brilla tanto o tan poco como lo de hace quince años. Sin jerarquía. Sin control. Quizá, también, porque Márquez hace con ese barrio, con aquellas vivencias pasadas, lo que un cineasta con un travelling, acompañando y coloreando cada anécdota con el matiz requerido para que no se olvide, dejando que el choque, casi el atropello, entre tantas voces construya el tapiz de un tiempo perdido. De una época de hermanos mayores y amigos del alma, de pandillas que aún no se han descompuesto y familias en proceso de desarticulación, de vecinos extraños y profesores gilipollas, en la que te sabes hasta el nombre del quiosquero y caminar en cualquier dirección augura un trayecto tan largo como de aquí a China.

Y eso que el de esta novela es paradójicamente corto, apenas unos años que acompañan el dolor por el hermano muerto y la necesidad de expresarlo de alguna manera cuando la realidad se empeña en dictar que todo cambia, que nada permanece. Que hasta el olor se disipa como el humo y solo queda el dolor, esta vez físico, de unas axilas llenas de ampollas de tanto desodorante que has gastado. Que la tristeza también puede ser, pese a todo, tragicomedia, y que bajo el asfalto yacen los que ya no están. Esos cuyos gestos, cuya añoranza, cuya melancolía prematura, intentamos trazar en lo poco que de familiar queda en el barrio.

No creo que La última vez que fue ayer trate sobre la necesidad de recordar, porque al fin y al cabo todos lo hacemos de alguna manera; sí, en cambio, creo que narra su importancia, casi su anhelo. Los 80 pueden ser los de Parchís o los de la explosión del caballo, la década prodigiosa para los nostálgicos más babosos o aquel tiempo incierto en el que una reformada democracia trataba de dar sus segundos balbuceos. Creo que Agustín Márquez es consciente de esta disyuntiva y sabe fintar las numerosas cucharadas de cultura popular momificada para afear lo bonito y embellecer lo feo, que en cierto modo es lo que todos hacemos con nuestras memorias. De ahí que su visión de un barrio en plena descomposición emocione en sus pequeños gestos, en esos rasgos personales que conceden viveza a un retrato acelerado de un pasado muerto. De ahí que sus personajes, que cualquiera diría esquemáticos, desplieguen un abanico de historias, anécdotas y cosas reales que reconectan con eso que pensábamos cuando vivir y morir no tenían una importancia especial. O, mejor dicho, cuando nos empezábamos a percatar de la importancia especial de todo eso.

A menudo se dice de Patrick Modiano que se dedica a excavar literariamente en los barrios de París en busca de esas voces fantasmales de su vida. Para describir la novela de Márquez se podría utilizar una fórmula parecida, acaso con mayor acento crítico con las formas con las que se ha gestionado el paso del tiempo. Si hay tanta velocidad en las palabras de La última vez que fue ayer es, precisamente, porque uno teme que en cualquier momento dejen de importarnos, como tantas otras cosas del pasado; que se conviertan en objetos o en sucursales gentrificadas de alguna marca de alimentación. En cualquier cosa menos en lo que fueron. Y, al final, lo único que piden, más que compasión, es que alguien las escuche. Antes de que venga alguien y les quite la importancia que merecen. Esa poca vida que la escritura se ha encargado de devolverles.