El señor de las moscas, de William Golding (Alianza) Traducción de Carmen Vergara | por Juan Jiménez García

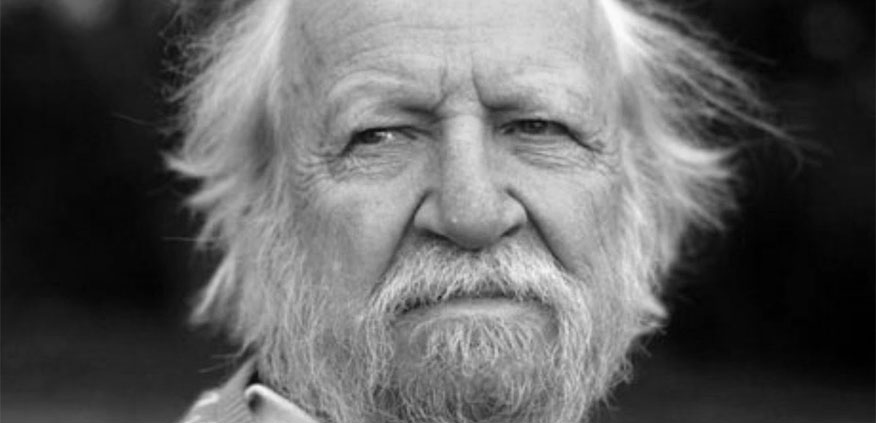

Cuarenta y un años tiene William Golding cuando empieza a trabajar en la que sería su primera novela, El señor de las moscas. Aún tardaría un par de años más en lograr publicarla, rechazada por varias editoriales. Un escritor tardío, una historia editorial conocida. En 1983, cuando los Premios Nobel no se daban con escuadra y cartabón (un año después de Gabriel García Márquez, un año antes que Jaroslav Seifert), Golding lo recibe. No es un escritor fácil, ni mucho menos (y lo cierto es que, pese a los intentos editoriales más o menos afortunados, siempre fue el escritor de ese solo libro) En todo caso, yo tenía doce años recién cumplidos, y vi la noticia en el programa de literatura de Fernando Sánchez Dragó, cuando su programa de literatura trataba de alguien más que de él mismo (no entraré en la consideración sobre él mismo). Llevé la noticia a la clase de Lengua, me pusieron otros apretados positivos (así les llamaba Don Severino) y no sé cuánto tardé en leer el libro. Poco, muy poco. Muchas, muchas veces. Hasta que dejé de hacerlo. Sin embargo, lo primero que he entendido con la relectura de algunos libros de juventud, es que se quedaron tan profundamente en mi interior, que, releyéndolos, podía citar fragmentos enteros. Han pasado los años, pero aquellas lecturas permanecen ahí.

El señor de las moscas, por otro lado, sigue vigente. Tal vez más vigente que en el momento de su escritura. Golding había vivido la Segunda Guerra Mundial en primera línea, y entendía que era el mal absoluto. Pero el escritor decide trasladar todo esto a su nivel más básico: la condición humana. Un grupo de niños que sobreviven a un accidente aéreo y acaban en una isla desierta y deben buscarse la vida para sobrevivir e intentar que alguien los vea y les rescate, allí perdidos. Lo que podría ser una parodia de novelas juveniles como La isla de coral, en la que todo les sale bien, aquí se convierte en un descenso a los infiernos, a los instintos más primarios (entre los que la bondad es una rareza), una reflexión de como el mal encuentra las grietas necesarias para que todo se resquebraje, individuo y sociedad. En su rechazo del miedo (no dejan de ser unos niños) una cabeza de cerdo salvaje clavada en un palo se convierte en ese mal. Es el señor de las moscas. Pienso en esa relación entre miedo y mal. Como tras este último se esconde el primero y nuestra capacidad infinita para ejercerlo. Solo necesitamos desprendernos de nuestros últimes restos de humanidad. Animalizar al otro, ocultarse tras unas caras pintadas, despreciar la razón. Qué terrible y presente suena todo esto, escrito, leído.

Cada personaje nos trae un arquetipo, una representación de un temor o un anhelo. La novela es un temblor. Todo se tambalea en todas partes. Tras el entusiasmo inicial, tras el espejismo de ser capaces de crear una pequeña sociedad organizada (¡somos ingleses!) no tardará en surgir el egoísmo, la superioridad (que no es otra cosa que la inferioridad mal asumida), en definitiva, la derrota. En esos niños que, por aquel entonces, tenían la misma edad que yo, estaba el final de la inocencia, mientras yo transitaba hacia el final de mi infancia, con la muerte de mi abuelo. Mundos que caen. Ralph y yo llorábamos por cosas diferentes, pero en el fondo perdíamos lo mismo. Ese lugar que creíamos un refugio, donde nada podía pasar. Desde entonces, tantas cosas han caído y tantas cosas siguen cayendo. Cosas, convicciones. Solo necesitamos encender la televisión, ver las redes sociales, para encontrarnos con el mal y con la miseria humana. Ya no son niños. Hay tantos Jack, pero, sobre todo, tantos Roger…

No he escrito sobre el libro. Tal vez sí. Qué pensó el niño de aquel entonces, frente a este adulto cansado, agotado, de ahora. Qué importancia puede tener lo que piense el adulto cansado, agotado, de ahora, frente a lo que pensaba el niño de entonces… Solo aquello importaba. La verdad frente a la anécdota.