Pompeo, de Andrea Pazienza (Fulgencio Pimentel) Traducción de César Palma | por Óscar Brox

“Las olas, envidiosas, se alzan por los costados para borrar mi rastro. Que lo hagan, pero antes yo paso”. Así empiezan las correrías de Zanardi, con una cita de Moby Dick y el salto ágil de un Pazienza en la cúspide de su obra, cambiando de estilo en la misma viñeta, retratando como nadie a esa generación en cuyo espejo se mira. Y así podrían acabar, apenas unos años después, las de Pompeo. Otra P, como la de Pentothal o, ejem, Pazienza. Otro espejo en el que reflejar la pérdida de la inocencia y el fin de la juventud, cuyo rastro se borra, prácticamente, mientras camina. La ciudad es la misma, Bolonia; el tiempo, en cambio, no. Algo nos pilla con el pie cambiado: una desesperación vital que ya no encuentra cobijo en el fondo de la viñeta, una dependencia de la heroína que lo arrasa todo, unos personajes que son muertos vivientes o simplemente muertos. Y, en mitad de todo eso, los destellos de genio de Pazienza. Empecemos por el principio.

No sé si hay momento más apasionante para el cómic italiano que el de la generación del 77. Tamburini, otro que murió demasiado temprano, se convierte en improvisado modisto para Vogue mientras exhibe músculo cyberpunk con su Ranxerox. Pazienza, en cambio, concentra su obra en un lugar atravesado por el mismo personaje: él. Habla de la inocencia, de la juventud, del ardor político, la adicción, la vanidad y la fatuidad, de las cosas que se consumen rápidamente y de esa cultura acelerada por la necesidad de los vientos de cambio. De revoluciones que no existen, pero que no por ello dejan de palpitar entre casas tomadas y comunas boloñesas. Todos esos sueños forman, apenas, la neblina en la que se mueve Pompeo. La que desata cada vez que abre la caja de los dragones, hierve el tema en su cucharilla, presiona el émbolo y explota su cuerpo. Un instante, varios gestos. Queda la ansiedad. La desesperación. Ese horror vacui doméstico que su protagonista trata de evadir entre picos y paseos por un ciudad irreconocible, descompuesta y triste. En la que solo reconoce las caras devastadas de yonquis y camellos, de esas vidas subterráneas a las que se siente cercano, por mucho que él sea un artista. Alguien. Algo. Algo que se pierde, irremediablemente.

Muy cercano a la novela gráfica, Pazienza dinamita en Pompeo la disposición tradicional de las viñetas. De hecho, atiborra las páginas de tanto texto que es difícil aclarar qué acompaña a qué; más bien, se trata de una simbiosis perfecta en la que la poesía de sus imágenes (y en verdad algunas se cuentan entre lo más grande su obra) resuena en la de sus palabras. Unas palabras amargas, casi un presagio, que cifran en las últimas horas de su protagonista la lenta cancelación del futuro de Pazienza. Contrasta, de esta manera, la febril vitalidad creativa del dibujante, entregado a unas variaciones estilísticas que nunca cesan, con la melancolía del escritor. Con las palabras de desaliento hacia su criatura, casi, una versión adulta de aquel Pentothal a la que la vida se le ha resbalado de entre los dedos. Joder, que se nos muere. Y no una, sino varias veces. Porque en Pompeo hay una cercanía con la muerte en cada página, como algo con lo que Pazienza no deja de jugar: está en la sobredosis, en la incapacidad de reformular un presente en estado terminal y en esa salida de emergencia que representa el suicidio. El acabose. Pero está, también, la sorpresa, porque resulta increíble que un dibujante superdotado como Pazienza, capaz de emborronar la página y de perfilar cada línea con precisión modernista, se encuentre en esa encerrona vital. Engañado, más bien resignado, por el futuro que no ha sido. Rabioso, nostálgico, por lo que no pudo ser. Atrapado, junto a la heroína, en una época en la que lo que se lleva son las drogas de diseño. Otros paraísos artificiales.

Quizá por eso, su Pompeo tiene mucho de purgatorio; casi tanto como de jardín de las delicias para un dibujante descomunal. Y en verdad estos últimos días son la crónica de una nada. Pocas veces alguien ha reflejado con tanta contundencia esa sensación sobrecogedora del vacío. El sudor, la sangre y las lágrimas antes del instante fatal. La mirada resignada sobre la vida adulta, que ni es ágil ni alegre, y que corre tan rápida como un vehículo fuera de control. Se diría que, durante toda la obra, Pazienza trata de retomar las riendas. Es la voz de la conciencia, el cuerpecito amorfo de ese ratón Mickey que le habla al oído a Pompeo, el llanto de todos los poetas rusos a los que cita, que no saben cómo transformar toda esa belleza que guardan en su interior en una belleza real. Viva. Palpitante. Y ahí está el meollo de Pompeo y la amargura de Pazienza. En el reconocimiento, quizá por primera vez, de que toda esa belleza no ha encontrado su lugar en la realidad. Que la ciudad, las cosas o la vida se han transformado, pero de aquel fulgor de juventud no quedan ni las cenizas.

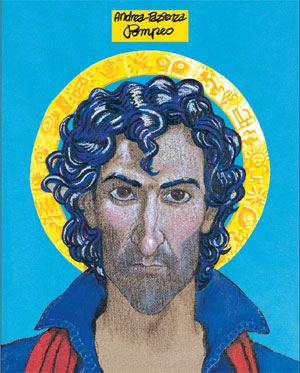

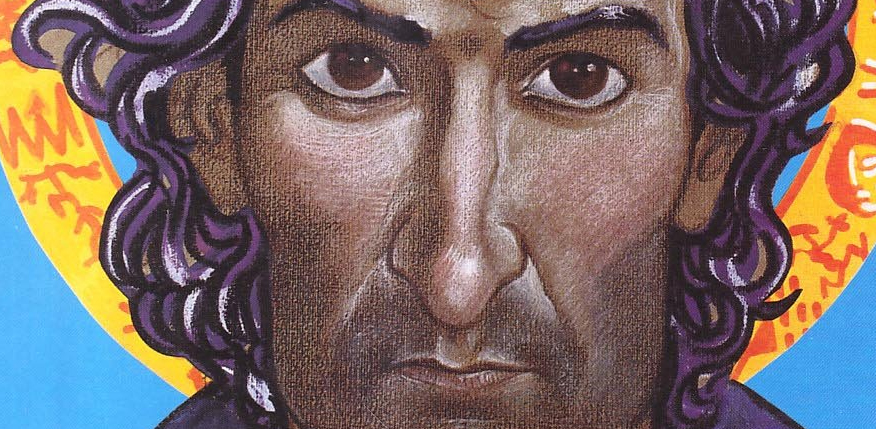

La resignación de Pompeo, marcada por la heroína, los callos en las venas y la voz lejana, demasiado lejana, de una familia que nunca abandonó el pueblo, es la de un Andrea Pazienza que eleva a su protagonista a la categoría de santo laico, martirizado por todos esos excesos a los que en verdad no sabe, ni puede, hacer frente. Por eso, su novela, su cómic, su dibujo o sus palabras cargan, embisten o arrollan al lector. Te zarandean y te persiguen, te piden un poco de compasión para con el pobre Pompi. Otro poco de sorpresa. Tal vez, también de identificación. Pero, al final, lo que queda es ese retrato total de un artista tratando de dejar su estela mientras se alzan las olas. Antes de que aquellas borren su rastro.

1 thought on “ Andrea Pazienza. Deprisa, deprisa, por Óscar Brox ”