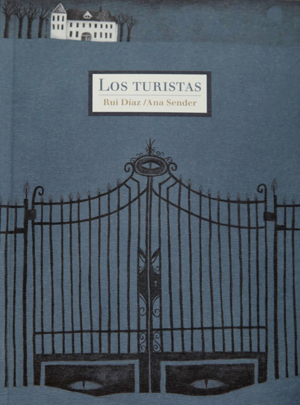

Los turistas, de Rui Díaz y Ana Sender (El verano del cohete) | por Óscar Brox

La literatura infantil siempre ha capturado esa sensación de convertir cada palmo de realidad en la posibilidad de un sueño. A través de la mirada de sus pequeños protagonistas, el mundo -adulto o, simplemente, ignoto- esconde tantos misterios que aquellos estimulan a su imaginación para darles respuestas. En ocasiones, entre esa mirada infantil y su evolución adulta se produce una brecha insalvable, la que transforma el afán de la imaginación por la necesidad de la ficción. Este último cambio es el que anida en el corazón de una novela como Los turistas, escrita por Rui Díaz y acompañada por las bellas ilustraciones de Ana Sender. Una obra donde el tránsito entre esas dos edades está marcado por una herida, las que separa el pasado -lo que quisimos ser- del presente -lo que no sabemos cómo dejar de ser.

Tras la cita de Chesterton (la literatura es un lujo; la ficción, una necesidad), Diaz nos sumerge en el ambiente opresivo de un orfanato abandonado en el que apenas malvive un grupo de niños vigilados por su tutor. Aislados de la realidad, de la que tan solo intuyen minúsculos retazos, los niños viven reprimidos por las normas estrictas de su vigilante, el monstruo. Así, el entorno del orfanato ve cómo se resquebraja lentamente su aspecto cotidiano a medida que el tutor se adueña de su existencia. Bajo el prisma infantil, cada cambio traumático aparece convertido en un suceso misterioso; a Tucker le desaparece la barriga tras una discusión con el monstruo, mientras que a Charlie es su oreja la que se esfuma. Y, sin embargo, todos excepto el narrador sucumben al extraño encanto de su tutor, bajan los brazos y, de manera conformista, aceptan que quizá tampoco se está tan mal recluido entre las viejas paredes del orfanato.

En el fondo, afirma Díaz, somos un poco turistas de nuestras propias vidas, porque no tenemos el valor de hacer lo que queremos. Cada noche, el Monstruo cuenta una pequeña historia para ir a dormir, un relato clásico o una fábula que funciona como llave para conducir a los niños hasta el sueño. En su lugar, la realidad vive en secreto, atemorizada por lo que desconoce, por esa voz radiofónica que habla de algo parecido a una guerra y por las repetidas ausencias que han vaciado de vida el entorno del orfanato. Como le sucedía a la bella durmiente tras pinchar su dedo con la rueca, los niños también han caído presas de un sueño infinito. Poco a poco, se han convertido en turistas de unas vidas que parecen desarrollarse con la cadencia de un relato fantástico.

Durante gran parte de su historia, Los turistas se mueve por un territorio infantil trufado de dudas y misterios, de terrores cotidianos revestido por ese aire de ensoñación que capturan sus preciosas ilustraciones. Acompañamos al narrador a través de uno de esos caminos que cualquiera imaginaría iluminado tenuemente por la luz de una vela, entre el desconcierto y el miedo a desvelar lo que está sucediendo. Todo se describe en ese gesto tan propio de la infancia de mirar por el pequeño hueco que permiten las manos sobre nuestros ojos. Mirar, siempre mirar; descubrir lo que se esconde bajo ese manto de fantasía. La ficción, la necesidad de la que hablaba Chesterton, es otra forma de describir el turismo al que hace referencia Rui Díaz. Sentir nuestra vida fuera de sus límites, de sus problemas y mediocridades, como una experiencia en la que encontramos las respuestas que desconocemos. La necesidad de la ficción, la que construye sueños y pesadillas, monstruos con apariencia de hombres y hombres con la imaginación de niños. La ficción que transforma las fracturas de una realidad inestable en el decorado gótico de un orfanato cuyos exploradores no saben cómo abandonar.

Lo hermoso de Los turistas radica en su sensible manera de conectar ambos sentimientos, el de la imaginación infantil y la ficción adulta. Como hiciera Raymond Queneau en Las flores azules, donde dos personajes, un caballero del Siglo XIII y un hombre que habita una barcaza, se soñaban mutuamente, Rui Díaz convierte esta pequeña narración en un sueño doble: el del niño que teme no poder llegar a ser algo y el del adulto asustado de aquello en lo que se ha convertido. Dos movimientos atrapados en el tiempo que su autor dibuja como si se tratase de una fantasía. Este libro, el primero que edita la recién nacida El verano del cohete, es una pieza delicada, entre el cuento y el ejercicio metaliterario, que nos enseña cuál es el alimento de la ficción: conseguir aunar el valor suficiente para dejar de ser turistas y empezar a hacer lo que verdaderamente queremos.