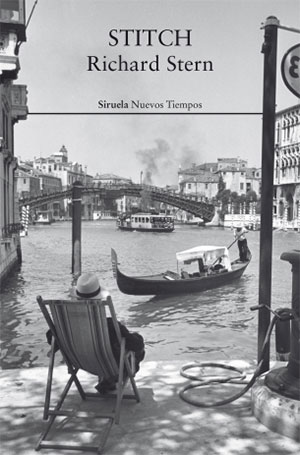

Stitch, de Richard Stern (Siruela) Traducción de Laura Salas | por Gema Monlleó

“El amor por Venecia era una vocación para los locos, del mismo modo que el odio por Venecia era de utilidad a los sabihondos que llevaban tirachinas en lugar de ojos”

¿Es Stitch (Richard Stern, 1965) una novela sobre la creación artística? ¿Es Stitch una novela sobre los sueños (perdidos y alcanzados)? ¿Es Stitch una novela sobre la insatisfacción? ¿Es Stitch una novela sobre la inocencia? ¿Es Stitch una novela sobre la nostalgia (no sólo del pasado, sino también de lo que imaginamos como venidero)? ¿Es Stitch una novela sobre la(s) derrota(s)? ¿Es Stitch una novela sobre la dicotomía juventud vs vejez y sobre la (in)madurez (des)ubicada?

Sí a todo. También es una novela sobre las renuncias, sobre como la realidad se impone por más que la zigzagueemos, sobre el tedio en el amor y la seguridad en ese mismo tedio, sobre la existencia (¿?) de las musas para la creación, sobre la trascendencia, sobre el prestigio social por la obra creada y sobre la admiración/veneración/deseo-de-aprovechamiento del creador por sus adeptos (que no discípulos) y el vampirismo a la inversa. Pura ambivalencia existencialista.

Y es, sobre todo, un precioso texto sobre la resistencia de Venecia, ciudad condenada al hundimiento, pero que sobrevive, digna y bella, a todos los que caen rendidos a ella: “En medio de aquel algodón helado y sin filos, el viento empujaba las góndolas contra las cuerdas dentro de su encierro acuático; las cuerdas se deslizaban arriba y abajo y arrancaban gemidos de las estacas”

Años 60. Edward Gunther, un publicista americano, decide abandonar la seguridad económica y profesional de su trabajo para lanzarse en brazos del sueño creativo (quiere ser escritor) en Venecia. Arrastra a su mujer (Cressida) y a sus hijos, pero el stendhalazo que le provoca la ciudad no es suficiente para concretar su proyecto (seré benévola y no hablaré de su manifiesta falta de talento). Edward “era una mezcla variable de sensibilidad y opacidad. Uno podía hacerle daño de cincuenta formas, pero reconfortarlo sólo de diez”. En Venecia conoce a Nina Callahan, una joven aspirante a gran poeta que ejerce la prostitución emocional como modus vivendi, sobreviviendo en la ruina a base de amigos que la invitan a comer o que no le cobran el alquiler (aunque sea el del palazzo donde Lord Byron visitaba a Foscolo): “No consideraba que el dinero fuese un engrandecimiento inmerecido. Para ella sólo significaba unos cuantos suspiros de alivio”. Nina, irreflexiva e insegura en su aquí y ahora, pero nunca amoral aunque rezume cierta impiedad. Uno de sus amigos es Thaddeus Stitch (trasunto de Ezra Pound), un viejo y reputado escultor (“con su capa negra y su fedora negro de ala ancha, parecía un Drácula jubilado”), con una isla en la laguna en desordenada exposición permanente, que parece querer beber en la juventud de Nina la inspiración a la que su edad ya no le permite seguir: “mi obra ni siquiera dejará escapar burbujas cuando se hunda. Como si importase. Aunque en realidad sí importa. Si no hay supervivientes, tampoco hay recuerdos”.

Edward conoce a Nina. Nina conoce a Stitch. Stitch conoce a Edward. Cressida conoce a Nina y Stitch. Lo que podría ser un vodevil se convierte en una novela psicológica, en la que los monólogos interiores de los personajes son el motor de una acción en la que Stern rema a ritmo lento, bajo la atenta mirada de una ciudad decadente, melancólica y serena.

Stern, finezza en mano, despoja al trío de cuatro aristas de todo aderezo y, tanto en sus reflexiones como en sus acciones, los deja lucirse completamente desnudos. No hay lugar para el disimulo en la novela, quien intenta engañar lo hace desde la total consciencia, quien fracasa sabe que el fracaso está estampado en su cara, quien “aspira a” sabe que todavía puede hacerlo.

Las miserias están expuestas. Todas.

Las de Edward, el pusilánime, para quien “ser incluido en un día de Navidad de la familia Stitch era una investidura de nobleza cultural”. Edward, el soñador permanentemente insatisfecho: “Me conformé con el comercio. Y dejé la cultura para el ocio. Cuarenta horas por semana vendiendo insecticidas perfumados y pienso vitaminado para pollos. Por la noche, Spengler y Spinoza. (…) Te conviertes en lo que haces. Y yo me estaba convirtiendo en un trozo de cloaca”. Edward, el del flaneurismo bartlebyano “a veces coge el barco circolare para Muranbo, un viaje de ida y vuelta de dos horas en una cabina calentita que disimulaba su falta de rumbo”.

Las de Nina, que se sabe artista pero que no encuentra el modo de explotar como tal, que se acerca a Stitch aspirando a un cierto contagio-epidérmico-estético “el reconocimiento de alguien que formaba parte de la gran tradición era la primera indicación externa de que Nina también pertenecía a ella”. Nina, que opone el amor a la creación «y ahora, tumbada en la cama, pensó: «amor». Siempre el amor. El recurso de quienes no tienen nada más. La fase última del materialismo». Nina, que “utiliza a” desde la aquiesciencia del otro “su capa era suavemente militar y de un rojo espeso, el tipo de apa con la que una princesa pasaría revista a las tropas”.

Y las de Stitch, que asume sólo en petit comité, en íntimo comité, en “voz en on” de comité interior, que la vejez le vence: “su mente llevaba años nadando en formas (…) mientras que la prisa, las rabietas, la vanidad, los lotos comestibles y el autoelogio se evaporaban. Soñaba con la belleza y se despertaba con putas. Adelante, adelante con los ojos abiertos. Sin una Ítaca”. Stitch, que ya no es el artista que fue “nadie podía convertir el pensamiento en piedra. Y él ya no trabajaba. Dormía, engullía, excretaba, con sufrimiento, leía, pero con la cabeza como un colador, se vestía, aunque con ayuda, pensó, con dificultad. Era el tema para las memorias de otros”. Stitch, cuya obra anárquica y dispersa en la Isola Sant’Hilario era ya únicamente “el cementerio de una brillante ambición”.

Frente a todos ellos: Cressida, la esposa de Edward, (“bella, con su pelo dorado y su delicado ceño (…) experta en helar proposiciones de tregua”) espectadora de las cavilaciones artísticas de los otros y que ejerce como conciencia global de la realidad, si no de la realidad de todos sí al menos de su realidad familiar, y cuya determinación provocará el único movimiento realmente activo (y, de rebote, reactivo en Edward) de toda la novela.

Stern, prestidigitador elegante, titiritero gentil, tensa los hilos y los deja ir, abre y cierra los telones, sopla el viento helado veneciano en el cogote de sus personajes y, con una maestría propia de Iris Murdoch, sonríe (imagino) mientras sus pobres niños literarios (justicia poética vs mezquindad mediante) se hacen los más bellos harakiris en la ciudad de los canales: “Tras la curva, San Giorgio a la derecha, el Campanile a la izquierda, la iglesia de la Salute enfrente, el aire azul y dorado que los rodea, la laguna en medio, hasta el Lido y las murallas milenarias. Fuera del peligro de inundación se alzan las hermosas torres. ¿Cuánto tiempo? Era una pregunta adecuada, fuese cual fuese la razón que llevase a plantearla”.

(*) Verso de Ezra Pound.