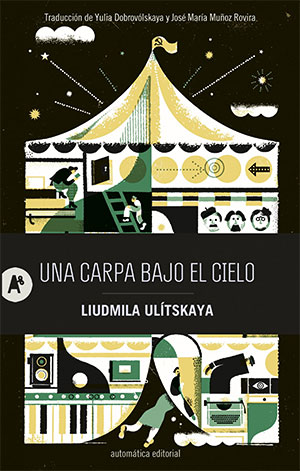

Una carpa bajo el cielo, de Liudmila Ulítskaya (Automática) Traducción de Yulia Dobrovólskaya y Jose María Muñoz Rovira | por Juan Jiménez García

Siento una manifiesta debilidad por la literatura que retrata el periodo soviético y postsoviético. También por esas fotografías de lugares abandonados del mismo periodo, restos del derrumbe, ni tan siquiera ruinas, porque en su estética brutalista, fueron hechos para permanecer hasta un futuro lejanísimo, inimaginable, un futuro que se les cayó un día de las manos y, como en un desafortunado juego de malabares, ya no supieron ni quisieron seguir con él. Un día, todo se vino abajo. Se vino abajo lo que ya estaba abajo y se desveló que lo que iba mal podía ir incluso peor, y lo que iba peor, peor aún. Así como el estalinismo (¿cómo podría ser de otro modo?) a menudo se ha tratado como un periodo terrible, como una tragedia absoluta, incomprensible por absurda, lo que le sucedió fue tragicomedia y, no pocas veces, a través del humor de los supervivientes, de los hijos de los supervivientes. Porque si el estalinismo nos mostró el poco o nulo valor de la vida, lo que vino después en aquella Unión Soviética, fue un largo tratado de supervivencia. Cómo no pensar en Moscú Petushkí, de Venedikt Eroféiev, en el que su protagonista, un trasunto del propio escritor, realiza un viaje en tren, completamente borracho, en el que, cuando se quiere dar cuenta, está de vuelta sin haberse bajado en su destino. Qué metáfora del viaje de todo un inmenso país… ¿Cómo olvidar los libros de Liudmila Petrushévskaia, con esas delirantes historias, que, sin embargo, son ciertas? ¿O El fin del «Homo sovieticus», de Svetlana Aleksiévich? O Dovlátov, o Limónov, o… También, claro, Liudmila Ulítskaya, que, en Una carpa bajo el cielo, ha escrito la gran novela sobre aquellos tiempos (por algún misterio, entregados a la brevedad del relato). Una nueva gran novela rusa, que parece la aspiración de todo escritor de aquel país, como si la inmensidad solo pudiera y debiera ser alcanzada así. La épica, cierto, pero la épica de los antihéroes. Hablamos de vidas entrelazadas, de tejer un tiempo, de seguir existencias atrapadas en la circularidad de aquellos años (volvemos a Eroféiev). Vivir un presente continuo, sin ser conscientes de esa continuidad, hasta que lo trágico rompe la sucesión de días. Porque en la Unión Soviética, los destinos se rompen por desgracias, rara vez por acontecimientos agradables. Es como si ese “hombre soviético” estuviera abocado a la caída, en una existencia asustada. Y de esto, no se escapaba nadie, ni grande ni pequeño. En un estado de paranoia, todo tiende a la fugacidad, sin puntos de equilibrio ni agarres.

Esta es la historia de tres amigos: Iliá, que quería ser fotógrafo, Misha, que quería ser poeta, y Sania, que quería ser pianista. Y cada uno no lo consigue a su manera, pero consiguen otras cosas, sucedáneos (algo también muy soviético). Iliá acaba enredado en las corrientes subterráneas que atravesaron aquellos años (publicaciones clandestinas, libros prohibidos, huida-exilio…); Misha cruza turbulencias y, cuando creía estar donde quería estar, todo se desmorona de la manera más ingenua; Sania, al que una herida trunca esas aspiraciones, encuentra otro camino en la musicología. Pero esto es una sola capa, tres únicos hilos. En el reverso (o en el anverso, según se mire), están las mujeres. Por su fuerte presencia, Olga, la mujer de Iliá, es la otra protagonista de la novela, Aliona, la joven y atormentada mujer de Misha, o la ausencia de mujeres, en el caso de Sania. Y familia, amigos y enemigos, que, como las piezas de un inmenso puzle, van encontrando su lugar (y no es sencillo encontrar acomodo en el puzle soviético). Aquellos nada maravillosos años. Si ponemos, una detrás de otra, la narrativa rusa desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, nos encontraremos con que la felicidad era una rareza (en todo caso, un espejismo personal, individual), que el alma rusa es un lugar sombrío, que los destinos se tuercen con facilidad, y que, pese a todo, hay una vitalidad por ser, por estar, por formar parte de algo. Que la Historia, para ser medianamente entendida, debe ser mirada con lupa, hasta encontrar lo pequeño, y que nos dicen más del siglo las novelas que los libros de historia. Que la historia de la Unión Soviética la escribieron los novelistas, los poetas, incluso con sus vidas, y que esto fue así porque no miraban (o bien poco) los grandes nombres, sino que descendían hasta aquellos millones de desconocidos, ese revoltijo humano lleno de anhelos y temores. Aquellos años, después de todo, fueron los años del miedo, de un sordo temor sobre el que se construía el Estado, y que, cuando todo cayó, por una cuestión de gravedad, dio paso a una desorientación mayúscula, a un no saber qué hacer, a un no tener nada que hacer. El temor, el miedo a aquello que podía ocurrir, desapareció ante la certeza de que ya nadie te iba a perseguir porque ni tan siquiera valía la pena hacerlo: no eras nada, absolutamente nada.

La mejor obra de Kafka fue la Unión Soviética y aquello que la sucedió. El absurdo se convirtió en una manera de estar en el mundo, y cucarachas ignoradas (hasta que se les da muerte o mueren y se les barre) lo eran todos. Pero con esto y a pesar (y eso es también Una carpa bajo el cielo), uno sigue siendo una persona, con sus sentimientos y sus cosas, con sus esperanzas, sus amores y desamores, sus relaciones, sus pequeñas y grandes tragedias y sus pequeñas alegrías. Corazoncitos siguen latiendo, y frente a la frustración, están las pequeñas victorias, que son las que nos hacen seguir, aquí y ahora como allá y entonces.