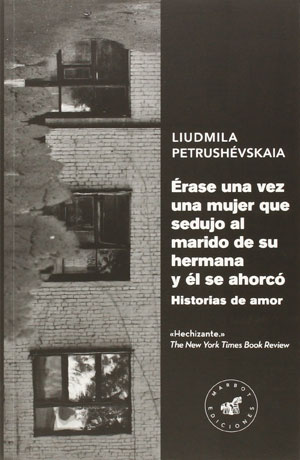

Érase una vez una mujer que sedujo al marido de su hermana y él se ahorcó, de Liudmila Petrushévskaia (Marbot) Traducción de Ana Guelbenzu | por Juan Jiménez García

Así era ella: tenía setenta y siete años, y en una semanas cumpliría los setenta y ocho (y aún lo hará, porque Liudmila sigue viva… muy viva, dirían algunos, también yo). Marbot acaba de publicar un libro de título de película de Lina Wertmüller: Érase una vez una mujer que sedujo al marido de su hermana y él se ahorcó. Y como realmente es muy largo (aunque no tenga seguramente mucho que ver con el título original ruso, tanto nos invita esta mujer a prodigarnos) lleva un subtítulo que dice Historias de amor. Pero es que las historias de amor de nuestra viejecita (que en realidad tiene la energía de un montón de alocadas jovencitas, tal vez más) son un poco raras. Y son un poco raras no porque ella lo sea (quién sabe) sino más bien porque están ambientadas en un país que es muy raro, un país en el que hasta la miseria no es una cuestión sencilla, sino que debe ser largamente construida, con una escritura que se multiplica. Y ahora lo tenemos fácil, porque podemos hablar de mastrokas. O no.

Liudmila Petrushévskaia nos arroja a los morros en sus relatos un mundo tan vivo que nos hace cosquillas constantemente. Se encarama por todo nuestro cuerpo y corretea como algo vivo, pongamos una serpiente. Las palabras nos asaltan como las desgracias a sus protagonistas. Claro que en un mundo como en el que viven, en un país como ese ruso, o soviético, o soviético hecho trizas rusas, lo más fácil es ser desgraciado, porque es lo único que no pide mucho dinero. Se necesita poco capital para ser un desgraciado, y uno puede ir siempre conjuntando con su tiempo. No es una cuestión de suerte. Es que todo te empuja. Aquella época debió de ser algo así como unos coches de choque gigantescos: hiciera uno lo que hiciera siempre se daba de morros contra otro u otros. Y ahora lo tenemos de nuevo fácil, porque podemos hablar del destino. O no.

Construir una novela bonita llena de cosas bonitas en las que todo reluce es sencillo. Pero hacerlo con un montón de trapillos, despojos, cascotes, personas desafortunadas, hacerlo con una Historia hecha unos zorros y con todo lo que cae o se cae, ¡qué complicado! Liudmila Petrushévskaia, a la que nadie hizo mucho caso en aquellos tiempos sobre los que escribe (si es que acabaron), debió entender que cuando una también es pintora, dramaturga e incluso cantante de cabaret, para acercarse a la realidad, un poco, para rozarla, un poco, es necesario dar voz a los mudos y resucitar a los muertos. Y había tantos muertos vivientes (vivientes es una exageración). Sus relatos son pequeñas piezas de orfebrería hechas con materiales baratos, con lo que nadie quiere ni conocer.

Sangrantes en su mordacidad, sarcásticos en su mesurada (pero desbordante) ironía, hay algo de cariño por esos seres que solo aspiran a un poco de amor y a un trabajo estable. La vida no puede ser otra cosa más que eso, y bueno, si lo es que se queden con el resto los demás. Quien aspira a poco aún obtiene menos, y parece que uno vive por puro azar, esperando que las cosas ocurran un día, al salir del ascensor. Y es un poco así en esa Rusia en la que se emparejan las desgracias, rara vez las personas, y uno siempre se tiene que querer en la adversidad. Entonces llega la convicción (atemorizados) de que solo hubo una Rusia, esta de Petrushévskaia, y que su retrato solo puede ser justo e incluso mesurado. Sí, como en la comedia italiana neorrealista nos hemos reído pero, al cerrar el libro, nos queda esa amarga sensación de que…