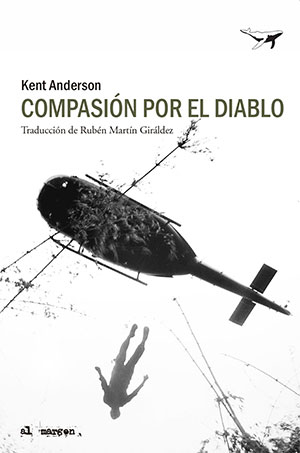

Compasión por el diablo, de Kent Anderson (Sajalín) Traducción de Rubén Martín Giráldez | por Óscar Brox

Por un momento he pensado titular este texto La patrulla de los inmorales, como aquel filme que Robert Aldrich dirigió a propósito de una novela de Joseph Wambaugh. Por cierto, ¡Qué película habría hecho el director de Canción de cuna para un cadáver a partir del texto de Kent Anderson! Cuando se publicó Compasión por el diablo, la Guerra de Vietnam estaba cerca de cumplir 20 años de la retirada de las tropas norteamericanas y la exaltación militarista tenía el ojo puesto en los conflictos en el Golfo Pérsico. Con todo, Hollywood se puso las botas produciendo largometrajes y adaptando memorias para dar cuenta del trauma que supuso para toda una generación -más de 2 millones de estadounidenses movilizados- la experiencia de Vietnam. Aquí lo justo sería apuntar que Anderson no se dejó llevar por la tentación de escribir unas memorias noveladas; creó a un personaje, Hanson, prestándole algunas de sus características, y retrató con asco y horror esa situación de excepción para América.

¿Es correcto hablar de inmoralidad? Durante todo el libro, Anderson explora el lado oscuro y destructivo de un grupo, en su mayoría formado por jóvenes, arrojado al paisaje vietnamita sin otro objetivo que el de matar. A Charlie. A cualquier elemento sospechoso que oculte un arma, una granada o un mortero. Decir que son ideológicamente confusos sería absurdo. El Vietnam del autor es un espacio sofocante, repleto de personajes alcoholizados y adictos, al límite de su resistencia mental, que han encontrado en los barracones prefabricados algo parecido a un hogar. Lo cual, por cierto, apunta hacia esa imagen culpable de una Norteamérica que ni quiso ni supo qué hacer con el estrés postraumático de una generación a la que destetó entre sangre y napalm. De ahí que casi resulte más violento, más terrible, el regreso momentáneo de Hanson a Estados Unidos, cuando descubre que lo único que puede hacer para mitigar su ansiedad, su necesidad de matar, es beber hasta perder el conocimiento, buscar bronca en cuanto se da la ocasión y abominar de esa América contracultural y bastarda para la que Vietnam se reduce a un puñado de chapas, carteles y manifestaciones.

Hanson, Quinn o Silver son los apestados, los condenados y malogrados. Soldados que hace tiempo que han cruzado el Rubicón, a los que pocas cosas impresionan. Han visto ejecuciones viciosas de enemigos, cadáveres troceados y soldados que llegan y se van al poco repatriados en ataúdes. Anderson concentra toda esa sordidez, esa amoralidad, en diálogos que a veces precipitan una cierta distancia irónica -sobre todo, con Silver- y, en la mayoría de ocasiones, compasión por unos pobres diablos obligados a transformarse en máquinas de matar. En esa locura colectiva, Anderson explica el sentimiento de desarraigo hacia un hogar al que era imposible regresar. Una visión engañosa de América, incapaz de acoger de nuevo a sus soldados tras exigirles tanto en el campo de batalla. El ejército crea monstruos y ya no son horas de quejarse cuando te los encuentras por el vecindario. Estar en Vietnam supone ser prisionero de la locura y la inhumanidad, coleccionar fetiches humanos, adorar hasta lo pornográfico las armas de destrucción masiva y tratar de aliviar todo ese terror natural entre alcohol, anfetaminas y revistas Playboy.

Poco le importó a Anderson lo repugnante del comportamiento de sus personajes. Obviar todas esas cosas sería un acto de cinismo. Además, Compasión por el diablo también describe ese extraño valor en el combate que constituye una marca moral para diferenciar a unos y otros. Para el autor, lo abyecto de personajes como Quinn es proporcionalmente menos reprochable que el ciego ejercicio de inteligencia militar de figuras como la de Grieson. Todos viven aterrorizados, pero unos, al fin y al cabo, son menos cobardes que los otros. De hecho, en el mejor episodio del libro, que narra el asalto al búnker estadounidense, Anderson describe las dobleces de sus personajes de manera implacable: el valor, el horror, la vulnerabilidad, la juventud, el ansia y la violencia. Muchos, la mayoría, mueren; pocos resisten. Hanson queda como testigo irrecuperable de esa atrocidad. Matar al enemigo, matar a los propios compañeros, quedar absorbido por el remolino de caos y destrucción. Fusionarse con toda la barbarie a la que, por compasión, ha decidido llamar hogar.

La novela de Anderson es un estudio de personajes, la reconstrucción de un momento histórico que arranca en Fort Bragg, durante la instrucción, y termina en Da Nang, la cotidianidad que brota incluso en el infierno y esa sensación de pérdida de conciencia moral que, más que como anestesia frente al horror, se convirtió en la marca de agua en la imagen de pacifismo de Estados Unidos. En Compasión por el diablo hay espacio para Montagnards, el perro manguera y sus andares cangrejiles, Charlie, ese recluta que aún desconoce la forma correcta de cortarse las venas, el deber, el terror y las canciones de Silver en cada arrebato febril de los suyos. Leerla, a toda velocidad o con la dosificación paciente de unos pocos días, augura un sentimiento devastador para un lector que no sabe cómo ahuyentar lo inmoral, lo grotesco y lo extraordinariamente humano de cada una de sus páginas. El horror. En definitiva, Vietnam.