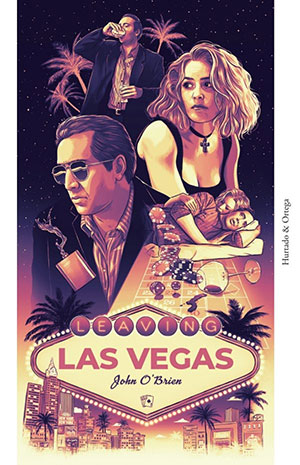

Leaving Las Vegas, de John O’Brien (Hurtado y Ortega) Traducción de Adán Kovacsics | por Óscar Brox

Por algún capricho que no acabo de entender, la última página de Leaving Las Vegas me lleva hasta una cualquiera de Principiantes, de Raymond Carver. De Nevada a Albuquerque. De un desierto a otro. Hay unas palabras de Carver que se me han quedado grabadas: sabía que tenía que quedarme quieto un rato más, junto a la ventana, hasta que mis ojos ya no pudieran ver nada. En mi cabeza son esas últimas palabras que el personaje de Ben ya no es capaz de pronunciar. Una coda. Un adiós sacrificado por el tintineo de la botella vacía al caer sobre la moqueta de la habitación. Ese algo, todavía humano, que nos proporcione un poco de compañía en la soledad de Las Vegas, la ciudad de los fantasmas y de los invisibles. De los neones, las máquinas tragaperras y los bares abiertos a cualquier hora.

Frente a la adaptación cinematográfica que firmó Mike Figgis, la novela de O’Brien surge, casi, como una colección de momentos. Empieza Sera enseñándonos esa vida que camina agotada. Sentada sobre un bordillo, bañada por la luz artificial, con su memoria entrecruzando episodios más o menos lejanos en el tiempo que explican cómo se ha hecho a ese lugar. Eso mismo que O’Brien describe a través de las marcas y cicatrices, los golpes y los abusos que la han convertido en un animal herido. En Sera se concentra toda esa sabiduría vital que a nadie importa, porque ni te hace mejor persona ni te proporciona un lugar mejor en la vida; simplemente, te hace más consciente de cómo suceden las cosas. Le pasa cuando comparte con su vecina el maltrato sufrido, cuando reflexiona sobre la paliza que le han propinado tres chavales con demasiadas urgencias o cuando vuelve con Al, lo más parecido a un chulo, porque en verdad no sabe cómo dejarle ir.

O’Brien escribe todo eso con una cercanía, casi vecindad, con el realismo sucio. Lo que le falta de un lado (una desesperación que, por curioso que suene, nunca saca a escena), le sobra del otro (ese nihilismo típicamente americano). Hay una especie de deleite en el proceso autodestructivo de Ben, una forma de mostrar las emociones de sus personajes corroídas por la bebida y el olvido. Por las circunstancias. Por la falta de escapatoria vital. Lo más cerca que ha estado un autor a contarnos qué significa dejarse morir. No en vano, si todo esto sorprende a nuestra curiosidad lectora es porque se nos impone un ejercicio de lectura en paralelo con las propias andanzas de John O’Brien. Con su conocimiento de ese alcoholismo que nunca abandonó y sus deseos de acabar con todo. A diferencia de Ben, que muere poseído por el delirium tremens o algo parecido, el autor sí tiene unas últimas palabras para explicarse, para explicarnos. Para contarse. Las de su novela.

En Leaving Las Vegas abundan los paraísos artificiales y los tiempos muertos. Es una novela sobre la espera, que perfectamente podría permanecer congelada en ese Strip desde el que Sera hace la calle. O en el Mercedes amarillo de Al. O en la muñeca vacía de Ben, tras empeñar su Rolex por un puñado de dólares. Son gestos, el libro está repleto de ellos y de una cantidad de pequeños detalles que lo convierten, a su manera, en la novela de una vida. Que lo arrancan de las garras de cualquier estilo, generación o grupo para recordarnos que hay una especie de testimonio de John O’Brien depositado en él. Que, al fin y al cabo, nos cuenta la historia de una mujer a la que nunca conoceremos (no en vano, su trabajo la lleva a inventar cada día una vida y una apariencia), pero que sin embargo no dejamos de sentir página a página. Y, también, a un hombre al que no podemos salvar porque en verdad no quiere ser salvado. Son personajes sedientos, cada uno por motivos diferentes, dispuestos a beberse la vida a grandes sorbos. Y Leaving Las Vegas, prácticamente, representa su manual de instrucciones.

Resulta difícil no imaginar los rostros de Nicolas Cage o Elisabeth Shue en la caracterización de los personajes; tanto como evitar que el ruido intermitente de las máquinas tragaperras y la escandalera propia de los casinos se cuelen entre un párrafo y otro. De alguna manera, ese es el reto para el lector, ese es el secreto de la escritura de O’Brien. Cuando conseguimos, bien avanzada la novela, aparcar todo ese ruido, ese paraíso artificial, y quedarnos únicamente con los monólogos descarnados de un par de personajes que no saben qué más han de hacer para mostrarnos sus vidas, porque en verdad ya han olvidado cómo encontrarlas si no es dejándolas escapar. Obra maestra.