Algodoneros, de James Agee (Capitán Swing) | por Óscar Brox

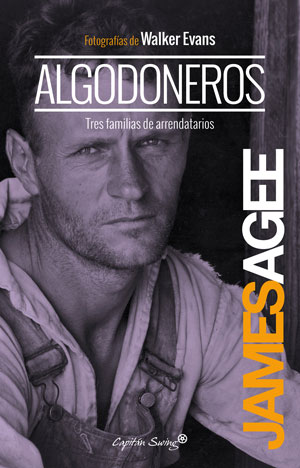

Interrumpida por su prematura muerte, la obra de James Agee siempre parece demasiado corta, marcada por sus colaboraciones cinematográficas con John Huston y Charles Laughton y por su sensible mirada sobre el microcosmos familiar. El impulso editorial llevado a cabo a principios de siglo, sin embargo, nos ha permitido escarbar en el trabajo del escritor norteamericano hasta encontrar sus raíces. Escritos sobre cine, novelas y narraciones periodísticas que, ante todo, describen un temperamento poético y moralizante a la hora de dar cuenta de la realidad y la cultura, de las vidas que a duras penas sobreviven en los márgenes y de las minúsculas emociones que captura la costumbre más asentada. Algodoneros, el libro que edita por primera vez en castellano Capitán Swing, podría ser un prólogo para su novela de 1941 Ahora elogiemos a hombres famosos. Podría, en condicional, porque esta crónica elaborada para Fortune, y nunca publicada, es algo más que una introducción; una mirada, condensada en las andanzas de tres familias de arrendatarios de Alabama, a la pobreza y a la desesperación en tiempos en los que América todavía pensaba con las manos. Un recorrido ilustrado por las fotografías de Walker Evans tras el que aguarda una sincera reflexión sobre la condición humana.

Agee estructura su crónica a partir de aquellos temas que definen (o dan cuenta de) nuestra vida en términos generales: dinero, salud, cobijo, educación, ocio, trabajo o comida. Así, cada capítulo comprende uno de esos términos y su aplicación sobre las tres familias, los Burroughs, Tingle y Fields. Hasta aquí el orden o la organización que podríamos intuir como propia de un texto periodístico, pues nada más arrancar el relato Agee se deja llevar por cada imagen capturada y la honda impresión que le ha producido. Sabemos que esa parte de Alabama es una de las zonas más económicamente deprimidas del país, donde las tasas de natalidad y mortalidad caminan parejas y los ciclos vitales responden a las exigencias de la cosecha. Aquí se está en edad de criar hijos cuando apenas frisamos la adolescencia y pasados los cuarenta se advierte el declinar de un cuerpo demasiado castigado por el tiempo y las duras condiciones del territorio. Por tanto, los gestos, las intuiciones, incluso la precocidad sexual, saltan a la vista del hombre de ciudad que encuentra en esos grupos humanos los vestigios de un ordenamiento social casi decimonónico.

La escritura de Agee nunca abandona su tono vocacionalmente moralizante y su acabado poético, ese que le lleva a describir la alegría salvaje de la hija menor de uno de los arrendatarios como si de un animalillo se tratase, mencionando sus cuartos traseros en lugar de sus piernas. En parte, porque no se limita a ofrecer un testimonio, sino que, como si se tratase de un etnógrafo, busca entender y asimilar esos ritos y tradiciones, ese sistema de vida que define acertadamente como una mezcla de feudalismo y capitalismo, con un terrateniente y con las necesidades económicas que hipotecan el futuro familiar. De ahí, pues, la entrega de Agee a la hora de detallar cada elemento y cada palmo de las casas, del vestuario y los giros lingüísticos de sus habitantes; la mirada de Floyd Burroughs o la lentitud de los hijos, la pelagra y las terribles caminatas de kilómetros con los pies descalzos; la dificultad para proporcionar una educación -casi todos abandonan la escuela tan pronto sus brazos son requeridos para la cosecha- y sueños; la comida a veces abundante, a veces mínima, según la lleves a la boca con un cucharón o con el mismo dedo; el ocio y el capital, las novelas baratas que pocos pueden leer -porque no saben o por degeneración macular no tratada por falta de recursos- y las invenciones infantiles que preservan un cierto poso de inocencia; o la ropa cosida con sacos, raída y pobre, que contrasta con el escrúpulo higiénico de las tres familias.

Cuando uno lee Algodoneros, entiende mejor cierta literatura rural de los Caldwell y Faulkner, los ritos propios y los ritmos vitales que se preservan aunque la vida se abra camino. Al aterrizar en Alabama, Agee tiene la sensación de penetrar en un rincón perdido donde cada elemento familiar mantiene un ordenamiento completamente distinto, desde la administración del dinero hasta el mismo diseño del hogar, con toda la familia durmiendo en la misma habitación (sin preocuparse por cuestiones como la privacidad, el pudor o la desnudez). Pero también adquiere conciencia de una parte devastadora del presente, la que continúa rezagada, impedida, ante los avances y capturada por una pirámide laboral en la que le corresponde la parte más baja. Una situación a la que Agee da voz no solo a través de estas familias, también de la población que capitaliza la mayor cantidad de arriendos: los negros. Una tesitura que Evans congela en los tablones de las casas, en la hierba salvaje de los porches y en los rostros ignorantes, desgastados y devastados, de unos agricultores atrapados en su supervivencia diaria (no son pocas las veces que el relato de Agee se interrumpe para advertir que tal vez alguno de sus protagonistas no sobrevivirá al próximo invierno).

Una de las virtudes de James Agee radica en su habilidad para sintonizar con el fondo moral de cada material con el que trata. En Algodoneros, la denuncia tiene tanta importancia como la descripción, el retrato humano tanto como el impacto económico. Se diría que es la clase de escritura capaz de extraer una lectura crítica sobre el feudalismo de los terratenientes del Sur a partir de los rasgos de una jornada a lomos de la desmotadora, en la recogida de kilos de algodón que efectúan pacientemente sus arrendatarios. Lo que diferencia a esta crónica breve de tantos otros ensayos es el raro fulgor humano que desprende cada palabra, como si, frente al débil cobijo que proporciona su estructura familiar, Agee se arrogase la obligación de proteger en su escrito a sus protagonistas; de darles esa pizca de eternidad que la vida les robará tarde o temprano. Por eso se hace tan imprescindible la lectura de un texto como este, porque cada página respira una verdad destinada a permanecer en el olvido.