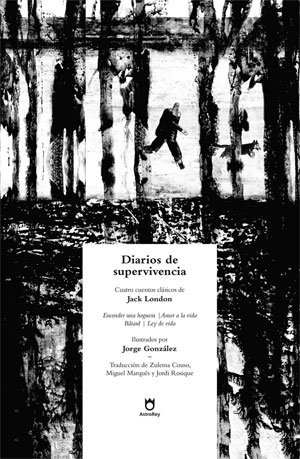

Diarios de supervivencia, de Jack London (AstroRey) Ilustraciones de Jorge González. Traducción de Zulema Couso, Miguel Marqués y Jordi Rosique | por Almudena Muñoz

Suele pensarse que la persona recién salida del periodo más cenagoso de su existencia, con los miembros magullados, dispone del babilónico don de no tener que mirar más que hacia delante. Lo cierto es que se le habrán quedado esos ojos de loco que circulan todo el tiempo en la misma dirección, y los pies se le escaparán para seguir completando los círculos que rodean al pozo en el que si no cayó definitivamente sólo fue por azar, por el capricho con que bostezan los fatalismos. Los personajes de Jack London siempre desarrollan esa anatomía nerviosa que no es capaz de (o no encuentra valor en) darle toquecitos a la esfera dorada que tienen en un futuro más prometedor; necesitan volver a visitar los cementerios, los escondites en los que pusieron a salvo su razón durante un momento de peligro, para no desenterrarla jamás.

Como uno de tantos pseudónimos que London tomaría en sus páginas, Martin Eden (1909) apreciaba cómo las personas más talentosas adoptan un ritmo lento de forma premeditada, casi con las galas de una ceremonia atea, como los barcos de una flota que, rezagados, terminan influyendo en los planes y las prisas del flamante buque que abre el viaje. Los hombres que protagonizan los cuentos seleccionados para estos Diarios de supervivencia, escritos entre 1901 y 1908, se encuentran en ese punto exacto: el abandono que empieza a operar para transformarse en derrota, la sumisión que debe rechazar todas las medallas de una última valentía. Y, sin embargo, a Jack London no le importaba ser escritor y ese sueño de grandeza sobre el que otros soplaban desde la primera chispa del genio, como Dostoievski, fue una apuesta de tantas, otra desesperada manera de avivar una hoguera moribunda. En el fondo, London es un simulacro de sus ficciones (cosa que también puede interpretarse a la inversa), un ejemplo de emprendedor que anhela el éxito por el éxito, y no una de sus definiciones concretas. Es por ello que su vida es una de esas biografías ante cuyo relato cualquier alma ingenua exclama «¡vaya, qué vida más apasionante y digna de ser vivida!»; vida por la que esa alma, honestamente, no se cambiaría nunca.

Lo que London anhelaba era abrir una ostra y encontrar la más grande de las perlas, sacudir el cedazo y llevarse a los labios una pepita de oro que podría comprarle una completa dentadura nueva, tocar la campana después de haber avistado un rico archipiélago virgen, levantar la persiana, los brazos en jarras antes del desayuno, y contemplar a través del ventanal el espacio infinito de una finca privada. Los sueños de London eran los del típico californiano hecho a sí mismo, que tiene por propósito habitar y poseer la tierra, movido por ese espíritu tan puro y primitivo del hombre egoísta que cree visitar el paraíso junto a su privilegiada generación (y que su contemporánea Willa Cather exploraría en la vertiente rústica). Lo curioso es que para conseguirlo tuviera que vivir y explorar como un humano humilde y salvaje que pasea por un mundo sin desbastar, ofreciendo en ese intervalo sus mejores hallazgos. Por eso la literatura de London es al mismo tiempo incrédula y maleada por las peores condiciones de vida; tan tierna que puede hacer fluir libremente el punto de vista de un alce o de sus queridos perros huskies, y, a la vez, obviar por completo a las poblaciones indígenas y las mujeres.

Probablemente, el mejor archivo de este recorrido, de ese deambular temerario en la linde del pozo, se halla en el relato que abre esta colección, y que también fue uno de sus primeros escritos. Encender una hoguera (1908) trasluce todo el horror que no pueden plasmar los más morbosos reality shows, una carrera desesperada entre verticalidades negras y horizontalidades blancas, una prisión entre árboles y nieve (y London sería huésped de prisiones en la naturaleza y en las ciudades) que abre con contundencia este volumen breve y doloroso como un capirotazo contra las orejas. Las ilustraciones del prestigioso Jorge González replican en adecuado negativo ese nimbo de condenación que funciona como un fuelle en las cuatro historias. La uña que rasca una última cerilla o el negro absoluto de las láminas que muestran parajes demoníacos, lobos infernales y navajas en las manos escuchimizadas de hombres helados. Un averno blanquinegro en el que London y González parecen intercambiarse sus respectivas mudeces, ese saber profundo que ya no necesita la reflexión, sino sólo la imagen.

El ritmo de la antología no disminuye, sino que permanece sólido como una cascada a bajo cero. En Amor a la vida (1907) London parece reescribirse a sí mismo fantaseando sobre qué sería de su pluma si optara por escribir como Daniel Defoe o Melville. Bâtard (1902) es la pesadilla que acosaría a las mentes que esquinan las novelas de London protagonizadas por animales, como un Kipling nihilista que sólo cree en las hogueras que nunca calientan y en las bestias que siempre escapan de ellas. Por último, la Ley de vida (1901) de London se resume mediante una poesía crepuscular, que a su vez concluye una larga vida y una serie de enseñanzas que harán la vida más bella, pero no más fácil ni útil. ¿Son los lectores un círculo de lobos aguardando el desmayo del escritor, antes de devorarlo? Podría hablarse en esos términos de la práctica editorial, pero no en el caso de AstroRey, que brinda en su tercer número una joya traducida, maquetada y preparada con la misma estrategia que requiere una buena hoguera: paciencia, pulso firme y mimo.

[…]

Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.