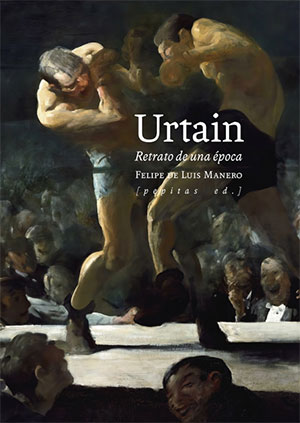

Urtain. Retrato de una época, de Felipe de Luis Manero (Pepitas) | por Juan Jiménez García

Dicen que el padre de Urtain murió a consecuencia de una apuesta muy bestia, por la que, tumbado en el suelo de un bar, catorce tipos saltaron sobre él. Al llegar el que hacía quince, su vientre reventó. Lo importante no es si fue cierto o no, sino que era creíble. De algún modo, en esa muerte estaba también contenida la de su hijo mayor, José Manuel Ibar, conocido como Urtain, por el nombre del caserío familiar. La muerte del padre fue física, concentrada en un momento, la del hijo fue metafórica, alargada en el tiempo, pero también fue una conjunción de fuerza bruta, sinsentido y gente saltando sobre él. Uno, dos, tres, catorce, quince, veintitrés, veinticuatro. Décimo. Ese fue el último salto. Décimo piso. Y lo dio él, contra el suelo. Todo podría haber sido diferente. Al principio era un niño que no cumplía las expectativas del padre, con un físico lejos de lo esperado (cambiará). Pocas piedras iba a poder levantar. Pero tenía empeñó y no era de echarse atrás. Podía haber llevado una vida fácil, incluso una vida que le convenía y le venía bien. Allí, en el caserío. Tenía una familia, una mujer nada sofisticada, muy gris, cierto, y tres hijos. Se había ganado un nombre como levantador de piedras. Tenía carisma. La gente le seguía, se sacaba algo de dinero, para vivir bien. Ya le gustaba gastar, invitando a todo el mundo. Cualquiera era su amigo, y ya sabemos que amigos no hay tantos. Estamos en Guipúzcoa, y fuera de ahí, todo está lejos. Son los años sesenta y los tiempos están cambiando, pero poco, porque a Franco aún le queda cuerda para rato. Necesitado de hazañas que pongan el país en algún mapa, piensa en el boxeo. Ya se han ido dando algunos campeones (pero lo bueno sería uno de los pesos pesados) y atrás quedó otro vasco, Paulino Uzcudun, que encima fue un fascista convencido y proactivo. Seguro que entre aquellos brutos del norte debe haber algo aprovechable. Decía que Urtain podía haber vivido muy bien o muy decente (y luego, mucho más adelante, lo pensará… o tal vez siempre, pero necesitaba de una sobriedad que se le escapaba a menudo), pero entonces se cruzó en su camino su nueva familia. Ese empresario, Lizarazu, y ese entrenador, Manuel Almanzor, y logran convencerle para que pruebe suerte en algo en lo que nunca tuvo la más mínima intención de hacer ni el más mínimo interés por conocer: el boxeo. Allí tenían el material, un cuerpo y una inconsciencia. Él no parece estar muy convencido, pero probará suerte. Y ahí empieza la caída, que luego resume en unos segundos, pero que le llevará años. Años que, vistos en retrospectiva, parecen una gran falsa, pero que él vive a su modo, con las cuentas nunca claras, mujeres que se le echan encima, una familia abandonada, y las dudas permanentes sobre su verdadera capacidad. Porque a boxear, lo que se dice boxear, seguramente no aprendió nunca. Lo suyo era saltar al ring y lanzarse a intentar conectar alguno de sus golpes brutales, sin estilo, juego de piernas ni florituras. Y al principio todo iba bien, porque ya le buscaban muertos de hambre que se caían sin mucho esfuerzo, incluso en segundos. Un día, la cosa se complica y él recibe unos cuantos, y ahí entiende de que va eso. Luego, casi sin proponérselo, es campeón de Europa. Aun así, los gritos de tongo no le abandonarán nunca, desde el primer instante, y tampoco la fama. El boxeador más popular de su tiempo, el Tigre de Cestona, el Morrosko. El dinero se lo gasta o desaparece. Cuando escriben sobre él, es con dudas, e incluso los pocos que confían luego se desdicen. Toda su carrera parece un invento, un sueño. Pero cuando esa carrera acaba, cuando ya está agotado, todo es realidad, y el sueño, pesadilla. Ha ido cambiando de entrenadores, de promotores, todos se han ido aprovechando de él, menos alguna excepción tardía. Del dinero, no queda apenas nada. Ha encontrado otra mujer, otra familia, mientras la primera le ignora, le evita. Piensa que será fácil cambiar de vida. Es Urtain, un mito. Un héroe nacional. Pero los héroes solo acaban bien en las novelas y en las películas. Empezará el verdadero infierno. Nadie quiere saber ni tener nada con él, y, cuando sale algo, se ocupa de echarlo a perder. Le gusta demasiado beber y cada vez es más y más incomprensible. Cuando tenga su momento fugaz en las televisiones, será ininteligible. No hay nada que hacer. Ni como relaciones públicas en restaurantes de otros, ni como portero de discoteca (le habían prometido otra cosa, pero hay que vivir… malvivir). Huye hacia delante, pero vuelve a pasar por los mismos lugares. Sin solución, acaba por perder a su segunda mujer. Ni tan siquiera por ella, sino por sus fantasmas, que son muchos. En alguna entrevista, tendrá algún momento de lucidez, y contará su vida de boxeador (tan similar a muchas otras, tontos útiles) con lucidez. Ganar combates, perder la vida. Dura lo que dura y luego, unos últimos tumbos y caer en cualquier lado, olvidado por todos. O peor, recordado, pero como una fotografía, como un nombre, mientras el hombre vaga por ahí, ignorado por todos. Imagen y cuerpo se disocian. Urtain, libro, es también el retrato de una época, como promete su subtítulo. Unos años del tardofranquismo con Franco, al tardofranquismo sin Franco. Y algún año más, aunque todo parece una lenta agonía, un desplomarse a cámara lenta. Felipe de Luis Manero construye el libro alternando el final con el principio. Contando los días para la caída, porque en esa caída está implícito todo lo demás, como si hubiera vivido para llegar allí, bajo el signo de la fatalidad. De espejismo en espejismo. Van surgiendo los personajes, aquellos que saltarán sobre él, los momentos grotescos, los momentos gloriosos, los momentos confusos, las pérdidas, los encuentros, esos instantes en los que parece que (pero no), y Urtain sigue ahí, igual de ingenuo, igual de impulsivo que cuando era un crío. No necesita más. Cuando piensa que puede cambiar, que debe cambiar, se le pasa. Entre todo, el escritor sigue algunas vidas paralelas. La de su sobrino, Pablo Ibar, condenado a muerte y luego a cadena perpetua por un triple asesinato en Estados Unidos, o la de otros boxeadores, como Perico Fernández, que acabo en la miseria más absoluta, tirado por la calle, durmiendo en la cama de un prostíbulo por caridad, cuando acababan las putas. La vida era eso y a saber qué ha cambiado. Sí, Urtain, libro, Urtain, boxeador pese a sí mismo, es una sucesión de fragmentos, de piezas rotas, que ya no sabemos muy bien como pegar para que resulten aquello que fue, pero que, reunidas, puestas ahí encima, dan una imagen triste. Juguetes rotos, más grande será la caída, títulos, títulos, titulares. Viejas fotografías, viejas revistas, viejos personajes. Polvo, sangre seca, huesos rotos. Apariencias, falsificaciones. Recreaciones. Ascensión y caída. Lento regreso. La imposibilidad de volver al caserío, de volver a la infancia, a la juventud, a la primera juventud. La condena a seguir. Seguir cuando todo se ha acabado. Se ha acabado y sigues ahí, vivo. Pasan los años y sigues, sigues vivo. Insistentemente vivo. Un año, cinco, diez, quince. Y sigues. Fracasando, fracasando bien. Tú, que fuiste el ganador que todos esperaban. Perder, pero perder de verdad.