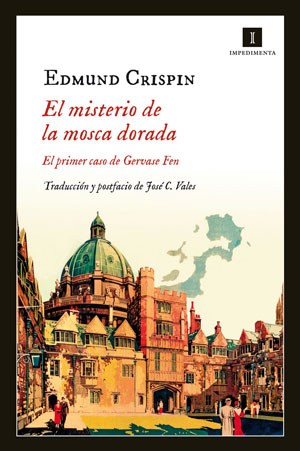

El misterio de la mosca dorada, de Edmund Crispin (Impedimenta) Traducción de José Carlos Valés | por Almudena Muñoz

Hay novelas detectivescas en las que el disparo es lo primero en oírse, mucho antes de que el culpable haya apretado el gatillo; también en ellas continúa oyéndose el tiro repetidas veces, a modo de secuelas: son novelas que, para el misterio, prescinden del disparo real. Esa esencia se esconde tras el secreto de la saga del investigador ocasional Gervase Fen, cuyas aventuras pueden leerse en orden anárquico sin que su personalidad parezca perder el fundamento de algún matiz o, en definitiva, no deje de oírse el disparo inaugural.

Una mosca dorada revolotea por las habitaciones de esos edificios de college, que imaginamos forradas de papel de pared rococó y juegos de licoreras con brandy, y siembra el desconcierto entre un buen plantel de gentes de la academia y la farándula, si es que ambas instituciones no son más o menos la misma cosa. El zumbido de oro y decadencia, de amenaza en un inestable día de primavera, se deja escuchar desde la primera página. Y, sin embargo, nadie salvo Fen tiene una idea clara y robusta acerca de qué es la mosca dorada, porque el misterio y el disparo se ubican en lugares distintos, y al lector común suele importarle más lo segundo. He ahí el motivo de esos planos de habitaciones, pasillos, puertas y salidas que, desde las novelitas de crimen por penique, pretenden agregar un poco de orden a cualquier mejunje de asesinatos. Edmund Crispin y su sosias el profesor Fen se manejan bien en esa liga intermedia que parece burlarse de lo erudito y lo popular mientras danzan por el tranquilo Oxford con la raqueta que propinará el golpe de muerte al insecto.

En una habitación distinta a los detectives, oficiales o aficionados, que se esconden la susodicha raqueta hasta el final, presumiéndose finos e imperturbables (Madame Whodunit, un saludo cortés), Fen es la clase de personaje que, dentro de su obra, acudirá a una librería a cambiar un mamotreto por una novela negra. Un caballero al que no le importa ser introducido en su propia saga a través de una conversación entre terceros, para en el epílogo marcharse sin haber respondido a las cosas verdaderamente importantes… más allá de quién efectuó el disparo. Ese es, asimismo, un acontecimiento increíble en las calles blancas de esa ciudad universitaria en la que no hay ningún blanco honorable al que disparar. ¿Un petirrojo, uno de los ciervos de miembros méritos de algún college, un pavo desplumado en los puestos del mercado? Bueno, ¿y por qué no la hipocresía de casta inglesa, representada en una joven de lo más atractiva pero deleznable, que lleva el nombre de una leyenda artúrica en una lengua muerta?

¿Quién mató a Yseut? podría ser el título alternativo de una ópera o una balada anónima del siglo XIII; pero no, es el resultado del disparo en este misterio de capítulos bautizados como si se tratase de piezas shakespearianas. Una farsa constante que prueba el afecto incondicional pero también la falsa afectación en el mundo cultural: dispersas y aromáticas referencias a T. S. Eliot, Chaucer, Strauss, Marvell, tragedias griegas o al lirón y al conejo de la Alicia carrolliana, que ponen a prueba la valía del lector de misterio (no sólo de la solución al disparo, recuerden) y de todos los personajillos que, como Fen, se han acostumbrado en sus clubes a ciertos discursos y a leales muletillas, como una esposa sentada silenciosa en su butaca, y deben pasar a improvisar en el pintoresco escenario de los teatros y las bambalinas.

Las citas en lenguas extranjeras, los latinajos con alusiones bíblicas y la precisión como un reloj de los movimientos a través de los capítulos, venida del famoso respeto británico por la puntualidad, carecen de cualquier asomo de pedantería en cuanto a la naturalidad de su desarrollo. Quizá hubo en algún momento un Oxford así, de piedras rojizas y abrigo de muchísimas vergüenzas, donde se beben otros líquidos en mayor cantidad que el té en porcelana. En cualquier caso, lo que es evidente es que este fue Oxford para Edmund Crispin, quien ni siquiera se llamaba así. Un pueblo provinciano, pero regio, tan colmado de sabiduría que podía albergar un pequeño acertijo que apenas ofendería a los estudiantes y divertiría a los rectores, bien dados a la creación literaria y a la apertura de portales mágicos en un complejo más desolado y rutinario de lo que colorean las historias nacidas en él. Una identidad detectivesca para Bruce Montgomery y un puñado de crímenes agitados por literatura de altos vuelos. O una mosca dorada para despistar al tedio de la vida académica y a quien sólo persiga en estas páginas el sonido de un disparo que, como en la injusta vida, es lo de menos.