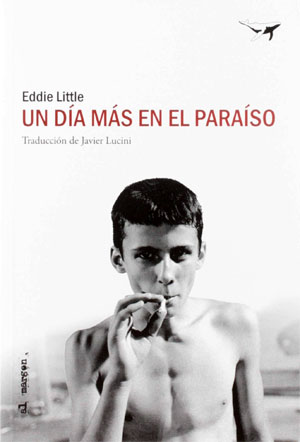

Un día más en el paraíso, de Eddie Little (Sajalín). Traducción de Javier Lucini | por Óscar Brox

La novela de yonquis y criminales (a veces, en el noir, lo uno va inevitablemente aparejado a la otro) nos ha acostumbrado a la pedagogía: a enseñarnos el mejor lugar para un golpe rápido, el pragmatismo con el que se habla de la preparación de un chute (a veces, también, es como administrar la medicina a un enfermo) y las dos o tres reglas básicas para sobrevivir a la semana que viene. Aunque eso rara vez suceda, porque hablamos de personajes marcados por la adicción, el fatum y el crimen. Y si sucede, que no te quepa duda de que no tendrá un acento moralista. Nada de arrepentimiento, propósito de enmienda ni cosas así; todo lo más, un poco de paranoia y adrenalina que te convierten en un blanco humano, en un perro callejero acechado por todo el mundo. Así que, si esta clase de obras tienen un carácter de aprendizaje, desde luego lo es del crimen. De aprovechar cada momento hasta que se pierda el aliento, la vida o la salud. O todo, de golpe o de porrazo.

Eddie Little arrastraba muchas experiencias en el otro lado de la Ley cuando empezó a garabatear las líneas maestras de Un día más en el paraíso. Y se podría decir que, a diferencia de Edward Bunker, a él la vida le quemaba con tanta urgencia que no podía esperar a la vejez para hacer un poco de memoria criminal. En su forma de leer el género no cabía espacio para un poco de comedia humana balzaquiana (y todo lector de Bunker sabrá de lo que hablo). Así que nada más empezar a leer Un día más en el paraíso nos topamos con un golpe, un puñetazo, un tren de mercancías a toda velocidad que nos conduce por los renglones torcidos de la vida de Bobby. De un Bobby que ha alcanzado la adolescencia de chiripa, que ya conoce el caballo y los ambientes de los reformatorios, las palizas y las triquiñuelas de los pequeños delincuentes para sacar el dinero suficiente para un pico. Y que junto a Rosie, que fue puta y ahora es su novia, compone el retrato descompuesto de otra juventud americana. La de las calles al margen y las habitaciones alquiladas por horas, cuyo esplendor y degradación (y, por una vez, en este caso no se trata de una contradicción) fascinará a tantos fotógrafos, capaces de inmortalizar en una instantánea sus vidas efímeras.

Así que Bobby conoce a Mel y Sid, una pareja de adultos, y aquellos se convierten en sus mentores. Le enseñan a medrar en el mundo del delito con algo más de cabeza, a planificar atracos y desvalijar armarios de medicinas, y a hacer de su trayectoria criminal algo que no necesariamente lo aboque a una muerte cercana. Little se mueve con la facilidad de los viejos buenos momentos, cuando todo parece encajar y la narración circula a toda pastilla. Así hasta que todo explota: comienzan los engaños, las encerronas, aparecen los personajes volátiles (Jewels), heridas que ya no curan y balas que se quedan dentro del cuerpo. Y la droga, claro, que va devorando a los protagonistas sin que nadie, realmente, quiera desengancharse de su dependencia brutal. Pese a todo, Little se las apaña para escribir, más que con el corazón, con las entrañas: hay lágrimas por Mel y por ese sueño de prosperidad que se esfuma, hay miedo e incertidumbre por ese viaje forzoso a Los Angeles y hay esperanza en el embarazo de Rosie. Por mucho que Bobby, a cada capítulo, parezca un jodido perro loco. Sin miedo a perpetrar un 211, a disparar un fusil y hacerlo como se debe, a quemarropa, o a mezclarse con la peor calaña de un submundo criminal loquísimo (he ahí esa figura sustitutiva que, durante la última parte de la novela, encarna Billy Huesos).

El problema es que Little sabe que, de una u otra manera, todas las historias regresan al punto que señalaba en el primer párrafo: al hostión que te deja grogui, desnortado y maniatado por una narración que nunca ha permitido el menor resquicio de esperanza. Porque Bobby no va a ser padre ni multimillonario, ni siquiera un ciudadano con las venas limpias de mierda; como mucho, un ratero más astuto, baqueteado por haber trabajado con lo peor de lo peor, y maltrecho por las toneladas de speedball que corren por su organismo. Y, aun así, todavía un crío. Un delincuente en la miel de la vida, que solo tiene su gesto altanero y su capacidad de reacción para plantar cara a un mundo que, a la menor ocasión, trata de devorarlo. De convertirlo en otro Apache, en otro Big Al, en cualquier eventual compinche triturado por el intercambio de disparos. O en un cuerpo reventado por dentro tras años de desfase y drogadicción. De ahí que, con toda su carga de ironía y realismo, el destino de Bobby no sea pudrirse en las celdas de aislamiento de Marion. Porque su vida, definitivamente, camina a otra velocidad.

Otro Eddie, Bunker, explicaba en La educación de un ladrón ese episodio, de un terror casi primario, cuando conoció a William Randolph Hearst en sus últimos años de vida. Un anciano decrépito, sí, pero igualmente el hombre más poderoso. Creo que en la prosa de Little no hay lugar para esa actitud, digamos, reverente. Todo sucede ya, enseguida, con la mecha definitivamente corta, con el aliento de un final en el cogote. Y se lee de esa misma manera, atrapado y absorbido por un personaje que nunca deja de correr, aunque generalmente sea hacia ninguna parte. Que siempre trata de huir, aunque acabe por refugiarse al calor de la heroína. Una novela en la que todo, o prácticamente todo, muere, se termina y te deja con esa sensación de vacío en la punta del tenedor. Y en la que un personaje, Bobby, nos conduce por el submundo criminal de América con el pulso firme de quien lo ha perdido todo. Con esa mezcla de violencia y cinismo, de sarcasmo y de necesidad de conmiseración, que no busca la lágrima sino, tal vez, la comprensión. Cuando naces, no puedes esconderte. Y ahora sabréis lo que es correr.

1 thought on “ Eddie Little. La educación de un ladrón, por Óscar Brox ”