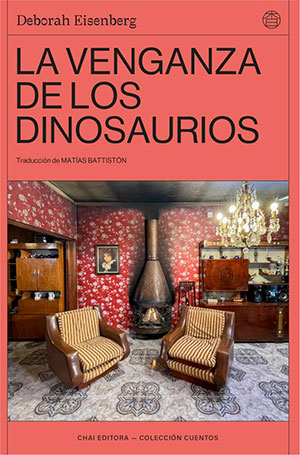

La venganza de los dinosaurios, de Deborah Eisenberg (Chai) Traducción de Matías Battistón | por Óscar Brox

Resulta curioso preguntarse qué es un cuento. Para Deborah Eisenberg podría ser la excusa perfecta para organizar una reunión temporal de situaciones, personajes y emociones. En sus relatos, de hecho, encontramos tantos nombres y rostros que, a menudo, resulta hasta difícil ubicarlos. Están ahí, hablan, comparten emociones, rizan el rizo de las palabras, y con eso es suficiente. Porque nos preguntan por tantos y tantos conceptos desgastados por el vocabulario común: la amistad, la familia, el amor, la ternura, el dolor, la compasión… Lo interesante es que Eisenberg nunca elige el mismo camino, le gusta cambiar de táctica para acercarse a los temas que le preocupan. No en vano, sabe que tanto la vida suburbial como la burguesía urbanita como el núcleo familiar más modesto poseen muchas capas; a veces, incluso, demasiadas. Y hacen falta algo más que palabras para horadar esa falsa sensación de que se trata de un territorio sobradamente conocido. Quizá esto último sea cosa mía, una justificación para salvar esa extrañeza ante algunos de sus relatos, su forma tan peculiar de desmenuzar lo cotidiano hasta convertirlo en algo raro; fascinante, por lo incómodo.

Me sucede con Peligros como estos, el primer cuento de la colección, que es prácticamente un ensayo sobre la amistad. Sobre su campo semántico y lo elástico que es ese concepto cuando lo observamos bajo la lente del microscopio. Diría que a Eisenberg no le importa tanto la forma de este relato como analizar obsesivamente lo que cuenta, lo que se siente, trasladarnos a ese espacio pequeñoburgués construido a partir de vínculos frágiles, relaciones sentimentales de ida y vuelta y emociones que apenas se dejan notar. Y es curioso cómo, una vez leído, incluso releído, el cuento conserva esa tensión rara, un ambiente nervioso y unos personajes que, definitivamente, no caen bien. Ni falta que hace. A Eisenberg, más que nada, le interesa describir no tanto cómo se sienten, sino qué es lo que se siente en ese lugar, cuál es ese ambiente determinado que provoca sus vaivenes emocionales. Más que una crónica de aquella época, una reflexión sobre los afectos que la fraguaron.

Tal vez el mejor relato de todos sea El robo, que aprovecha una anécdota -el robo en la casa de unos vecinos- para diseccionar el tono moral de un grupo de personajes que apenas acaban de poner sus pies en el mundo de los adultos. De nuevo está ese ambiente desagradable, un poco a la defensiva, que caracteriza a algunas criaturas eisenbergianas. No es superioridad moral, sino cierto desencanto con la vida que resulta difícil de explicar, por lo que lo fácil es responder con el sarcasmo, la ironía o el humor agrio. Según el momento del relato. Lo que le resulta fascinante a su autora es cómo, a través de esa dinámica grupal, se ponen en escena los afectos. Cómo desfilan los sentimientos sin la cortapisa de la educación. O sea, sin el miedo a que los personajes resulten hostiles o malos. Débiles, en realidad. Defectuosos, puede que también. Adultos que aún se mueven con pies de barro por la vida, que se engañan entre ellos, ocultándose infidelidades y relaciones, sin saber hasta qué punto todo eso está estrechando aún más sus vínculos.

Con La venganza de los dinosaurios pasa algo parecido. Aquí Eisenberg dibuja un retrato de familia a la manera tradicional, a cuento de la visita a la abuela. Cada hijo, hermano o rama del vasto árbol genealógico viene de una punta del país, de más lejos o más cerca. Cada cual representa a una clase social con sus propias tribulaciones mentales -uno llega a pensar hasta qué punto, en nuestra cultura avanzada, la idea de clase ha acabado sustituyendo a la de familia; cómo creamos con nuestros problemas y ritos diarios unos vínculos incluso más fuertes que con nuestros familiares, dándoles voz y hasta cuerpo. Y cuando todos se juntan surge una intensa cacofonía de palabras, recuerdos, problemas y vivencias que, en última instancia, explican el porqué de esa separación geográfica. La familia hace tiempo que se ha descompuesto, por lo que recomponer esos lazos se convierte en una tarea tan literariamente fascinante como intensamente estéril. Las emociones se disparan sin saber dar en el blanco. Lo que me gusta de este cuento es cómo Eisenberg carga el ambiente, electrificando ese encuentro entre hermanos e hijos que han olvidado, prácticamente, cómo hablarse. Y que se mueven con esa falsa sensación de cotidianidad con las que las familias que ya no lo son tratan de buscar esa ternura perdida para volver a serlo.

En El crepúsculo de los superhéroes, Eisenberg toca tangencialmente la herida abierta del 11-S. El relato abarca las peripecias de un grupo de jóvenes en una Nueva York pre y post atentado. Narrado casi cronológicamente, en una serie de movimientos que nos advierten del paso del tiempo, la autora aúna en un mismo espacio una serie de pérdidas: de la inocencia, entendida desde la experiencia colectiva de la tragedia, y desde ese grupo al que vemos cómo madura de un año al otro; del lugar, entendido como esa visión de los escombros y el posterior hueco que dejamos, y de la expulsión de un apartamento que ya no pueden mantener, síntoma de tantas ciudades que acusan la burbuja inmobiliaria y la imposibilidad para aquellas rentas modestas de poder vivir en ellas. Sin embargo, creo que lo más interesante del relato es la descripción de ese hedonismo amargo, por decirlo de alguna manera, que atenaza a las criaturas de Eisenberg. Esa especie de estado febril, siempre alerta, que no produce ni ofrece nada creativo, pero sí una rara sensación de efervescencia, de estar ahí, aunque ese ahí no signifique nada. Creer que se ocupa un lugar, una posición de importancia en la cadena trófica de la sociedad estadounidense. Y reír las pequeñas miserias, hallar una cierta ternura en ellas, porque quizá son la única medicina conocida para esta melancolía tan cercana, tan contemporánea.

Se podrían ofrecer otros tantos adjetivos para tratar de dar con la tecla emocional que Deborah Eisenberg pulsa con tanta maestría. No importa cuántas veces se relean, cuántas veces nos sorprenda el tono, el arranque o el cierre, el cruce veloz de nombres y personajes, los diálogos que vienen, van y a veces no parecen decir nada y ese tono áspero con el que su autora observa cada cosa, por insignificante que sea, de la vida misma. Estas Collected Stories comparten la misma maestría con la que Richard Yates o John Cheever describieron las enfermedades crónicas de la sociedad, sus vicios, adicciones, anhelos y dolores. La escritura, siempre limpia, corre como un bisturí por la página. Corta, rebana, abre y profundiza en cada sentimiento. Explora y, ante todo, observa. Y puede que también se compadezca. Porque entre ese aire habitualmente enrarecido, melancólico y a ratos un poco turbio, nos explica de diferentes y originales maneras en qué consiste estar vivo.