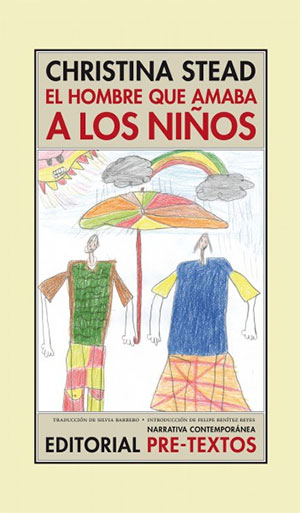

El hombre que amaba a los niños, de Christina Stead (Pre-Textos) Traducción de Silvia Barbero Marchena | por Juan Jiménez García

¡Qué libro tan terrible! Tan terriblemente desolador. Con esa escritura imbatible, que nos va destruyendo página a página, que nos somete a esa tortura gotita a gotita, con esa escritura que nos impide escapar de él, del libro. Palabras hipnóticas que nos dejan en un estado de trance, mientras atravesamos el infierno de la familia Pollit. Palabras corrosivas que lo devoran todo, personajes, historia y lector, en ese acto tan difícil de mantener, desde las primeras líneas, ese clima enrarecido en el que no sabemos distinguir bien entre víctimas y verdugos, con la mayor de las inquietudes. Porque la lectura de El hombre que amaba a los niños es una continuada ceremonia de la confusión en la que uno no sabe en qué lugar ponerse, aunque no deja de cuestionarnos, de pedirnos una y otra vez poner orden en ese mundo pobre y caótico en el que viven Sam y Henny Pollit junto con esa multitud de niños. Dudamos entre la madre encerrada en su habitación, consumida por la vida, alimentada con té y rencores, pero en la que, a veces, surge la pena, la pena de una vida desgastada por el martilleo incesante de la voz de su marido, de Sam, predicador sin religión, saco de creencias, artista del hambre. Dudamos entre ella y Sam, el hombre que amaba a los niños, siempre dispuesto a inventar mil historias para contentarlos, a meterlos en inacabables aventuras, a promover la ausencia de horizontes, pero él mísmo un niño y de los más canijos, incapaz de proporcionar una estabilidad, una salida al pozo profundo y aun interminable de sus existencias. Con él solo una pocas certezas: la miseria, la idea de un mundo justo que no llegará, la palabrería interminable y gozosa, el incomprensible optimismo. Entre ambos, la rabia, el furor, la voluntad de destruirse pero las dudas de si hubiera sido tal vez posible otra vida, menos exigente, en otra tonalidad de la escala de grises. Unas dudas no muy habituales, pero existentes.

Henny procede de una aparente familia bien y Sam tiene dos hermanas que le hacen cuerdo en su locura. Viven en una casa que les ha dejado el padre de ella y que se cae lentamente a pedazos y él, que trabaja para el Gobierno, apenas logra mantener a esos críos. Tiene una hija de un matrimonio anterior, Louie, Lulu, la mayor (once años), gordita, feucha atormentada (por su carácter y por su propio padre, y por esa madrastra que con la que mantiene una relación ambigua, desde la pena al odio). Lulu, pese a todo, quiere creer en algo. También en el amor, en la familia. Quiere que la quieran y esto rara vez sucede, de una humillación a otra. Su lugar en el libro duele. En un libro doloroso, atribuirle dolor es añadir agua en un vaso ampliamente desbordado. Cómo no sentir lástima… En su descenso a los infiernos, es arrastrada con fervor, como ese objeto en el que descargar todo lo que no se puede decir, víctima de todos los atropellos. El resto de niños se mueven entre intuiciones, pero ella ya puede llegar a alguna que otra certeza. Se le pide ser madre cuando apenas si ha tenido una y se le niega una infancia que se le escapa entre los dedos, atrapada, como todos, en el torbellino de su familia. Mientras los días pasan y el camino que atraviesa el infierno es largo, lleno de lentos o abruptos descensos.

La fragilidad de la infancia… En El hombre que amaba a los niños, los niños nos parecen objetos de cristal eternamente lanzados, que sobreviven por pura insistencia. Resisten porque esa es su condición e incluso son felices en ese simulacro de vida. Nada han tenido y nada echan de menos y no esperan más allá de lo visto o entrevisto. Tener sueños es exponerse innecesariamente a su incumplimiento. Una historia de un horror que surge del día a día, un relato de torturas disfrazadas de gestos y casualidades. En algún momento, bien pronto, entre toda esa palabrería (palabras banales o palabras afiladas), notamos que lo que echamos en falta es el silencio, que si todo el mundo callara un instante, quizá empezarían a comprender algo, comenzar una nueva vida, y que, como en algún momento afirma Lulu, podría llegar algo de paz. Son las palabras, lanzadas o pensadas, las que sostienen esa horrible vida, las que impiden que caiga al suelo muerta, porque muerta está. Christina Stead escribe su novela como una trampa mortal en la que quedamos atrapados, sin solución ni salida, como lo están sus personajes, y lo hace con el mismo material con el que ellos se destruyen: esas palabras. Si una novela puede ser dolorosa, esta lo es. Pero, ¿de dónde proviene ese dolor? ¿Cómo sentirnos afectados por esa pareja autodestructiva? No, ellos no. Los niños. Lo que duele es pensar en la imposibilidad de la inocencia en su infancia. En todo ese ruido, entre el encantador de serpientes de su padre, la ausencia de la madre y el alboroto de cosas rotas, físicamente o no. Y algo inquietante que ya está en el propio título: si el amor, por sí solo, es suficiente.