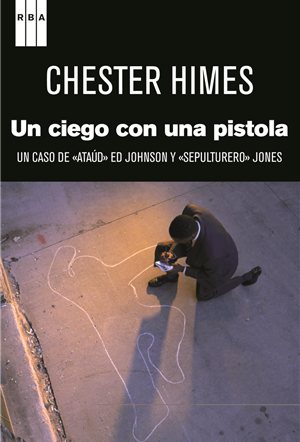

Un ciego con una pistola, de Chester Himes (RBA) Traducción de Anna Becciu | por Óscar Brox

Para cuando Un ciego con una pistola salió de la imprenta, Chester Himes había puesto rumbo a Alicante para agotar sus últimos años de vida. París y el sur de Francia le habían acogido durante casi dos décadas en las que pudo intimar con Marcel Duhamel, brazo fuerte de la série noire de Gallimard, desayunar caviar con Melvin van Peebles y recibir el premio literario más importante. Nada mal para un autor perseguido por el color de su piel, que no solo tuvo que soportar una condena de siete años en prisión, sino también vivir en sus huesos la miseria de los coletazos finales de la depresión social en América. Curiosamente, Himes escribió en su exilio parisino la mayoría de novelas dedicadas a la pareja de policías Ataúd Ed Johnson y Sepulturero Jones. Obras en las que Harlem es más un estado mental que una realidad urbana, producto del shock sexual y de la segregación racial que sacudían a la ciudadanía hasta hacerle perder el sentido, la moral y las formas. Porque en sus novelas Harlem palpita en la basura acumulada, en el contoneo salvaje de los amanerados negros en busca de carne blanca, y viceversa, en el olor hediondo que conquista cada esquina, los labios leporinos, las dentaduras picadas y el brillo de las navajas que esgrimen los chulazos a la menor oportunidad. Harlem se siente, como si no hubiese palabras para describir ese inmenso manicomio apretado entre los márgenes de Nueva York. Y, sobre todo, se recuerda, como si Himes descargase en las descripciones jirones de su memoria; los porrazos, los agravios y las heridas que dejaron marca en su cuerpo y dolor en su fuga hacia Europa.

En Un ciego con una pistola las situaciones se acumulan entre sus páginas, con la presencia secundaria de Ataúd y Sepulturero como testigos de la violencia que se arremolina en las calles de Harlem. Resumamos: está un empresario teatral cosido a navajazos por (presumiblemente) el chulo negro que ha comprado para pasar un buen rato; también el pope de una secta religiosa polígama, Mister Sam, que busca en un elixir hecho de mierda, semen y pelotas el vigor sexual que su cuerpo de casi cien años ha perdido; está el camarero de un restaurante, presunto chulo, de quien se dice fue la última persona en ver con vida al empresario; están los musulmanes negros, los predicadores locos y la muchedumbre que responde a las arengas con manifestaciones callejeras incontrolables; y está, finalmente, una de las imágenes más desconcertantes de la obra de Himes: la talla de un Jesús negro, rabioso y al acecho, cuyo cuerpo está embadurnado por una sangre también negra.

Cuesta trabajo imbricar las diferentes historias urdidas por Himes, ya que casi todas son fogonazos de una violencia que hunde sus raíces en la tensión racial. En el odio, el desprecio y el deseo de venganza. En el sarcasmo que define el conflicto de sus dos protagonistas, al servicio de los blancos y en defensa de los negros, cuyos expeditivos métodos de investigación superan, con mucho, la brutalidad policial. Porque el Harlem de Himes es la proyección de un infierno que respira el aire enrarecido de un tugurio de jazz y devora sus propias entrañas. Un campo de concentración, como afirma Raúl Argemí en la presentación del libro, al que todos sus habitantes se han acostumbrado. Así hasta alcanzar la locura, la desesperación y el más terrible sálvese quien pueda. Porque Un ciego con una pistola quizá sea la novela más impresionista de su autor, en la que lo más directo y lo más frontal vencen a cualquier tentación psicologista. El olor a mierda, la risa desdentada de un matón de tercera, el sexo frondoso de una puta o la estupidez de una investigación que no avanza sino que serpentea hacia la nada. En la que se siente la soledad y la furia de sus protagonistas, el rencor y el asco hacia ese poder negro que nadie confiaba que lograse doblegar el yugo del hombre blanco.

A Himes siempre le importó bien poco ser un escritor correcto o respetuoso. De ahí que no parase en mientes a la hora de reflejar la sexualidad desbocada de las calles de Harlem o no dudase en atizar un puñetazo directo al plexo solar de una prostituta. Su novela está escrita con la misma fiereza con la que sus personajes esgrimen la navaja y cosen a puñaladas a sus víctimas. Con ese tono sardónico, de vuelta de todo, que en el fondo encubre la pérdida total de confianza en el ser humano; la sensación de que esa persecución racial era interminable y la mejor opción pasaba por huir y buscar cobijo en un lugar seguro. Como si Harlem fuese un avispero al que atizan desde diferentes direcciones. En el que la violencia brota cuando menos te lo esperas y el sexo sucio es como una sombra pegada a nuestro cuerpo. Inseparable de lo que somos, algo elemental. Y a fe que el autor de Empieza el calor se entrega con ganas a retratar la descomposición de esa jaula de hombres y mujeres ahogados en su miseria. Para los que la única salida consiste en abrazar el loco ambiente de corrupción y violencia que surca cada palmo del barrio. El oprobio permanente.

Se dice que Himes se inspiró en un suceso real para escribir la novela, y es precisamente ese ciego con una pistola el encargado de cerrar el relato. Arruinado tras una partida de dados, la tensión racial entre los propios negros afloja el cinto y saca a relucir el arma que, en manos del ciego, se dispara en todas direcciones pero acierta de pleno en el hombre blanco. Con tanta violencia como, a su manera, compasión, Himes cierra el libro con la misma locura con que lo inició: con una estampida de personas, enloquecidas por un tiroteo en el metro, que buscan desesperadamente ayuda frente a una policía preparada para dispararles. Porque están en Harlem y la Ley solo apunta a la gente de color. Y ante eso solo caben dos respuestas: la revuelta o la locura. Himes eligió esta última.