Huracán de negras palomas, de Azahara Palomeque (La Moderna) | por Gema Monlleó

“La aurora de Nueva York tiene

cuatro columnas de cieno

y un huracán de negras palomas

que chapotean las aguas podridas”

Poeta en Nueva York, Federico García Lorca

Me gustan las novelas a varias voces. Esas en las que desde la subjetividad de cada personaje la historia narrada teje su complejidad. Huracán de negras palomas, primera novela de la ensayista y poeta cordobesa Azahara Palomeque (1986), se encuadra en la categoría Rashōmon (羅生門, Akira Kurosawa, 1950) y la polifonía la componen los tres monólogos interiores de sus protagonistas: un matrimonio de ritualidad conyugal rota y su hija adoptada, ¿el reflejo de la nueva familia americana?

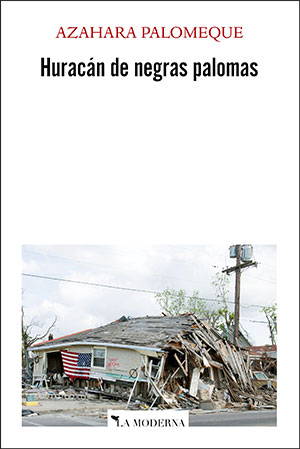

Como Lorca en Nueva York, Palomeque desembarca de su estancia profesional en Estados Unidos con una mirada lastrada por las desigualdades contemporáneas. New Wonder (a la autora no se le escapa un detalle y el nombre ficticio de la ciudad de la Costa Este de Estados Unidos es la primera vuelta de tuerca irónica de la novela), La Loma, zona residencial (“cumbre diamantina de la urbe amedrentada”), una casa unifamiliar y la inminencia de un huracán (“discurría salvaje la lluvia calzada abajo y adivinábamos, como reyes resguardados del peligro, que su caudal contenía la suciedad procedente de la unión del cielo con la tierra”). En la casa, la familia. Ashley, rica, ambiciosa, profesora universitaria; Mathew, abogado experto en derecho migratorio venido a menos, profesor ahora, de ascendencia cubana; y Violet, una adolescente “rescatada” del gueto cuando era un bebé, la buena obra de unos padres no fértiles. Ellos, blancos. Ella, negra. Tres voces, tres vidas, tres modos de afrontar un presente y un futuro que parecían comunes y que con el huracán Omega (nombre lorquiano en la voz de Enrique Morente y Lagartija Nick) se bifurca en tres. Tres narraciones superpuestas (a la manera de La mujer justa de Sandor Marai) que circulan en paralelo, tres ráfagas de voces disonantes para un puzle que conforma distintas imágenes según qué piezas lo dibujen.

Omega, el huracán, grito antropocénico en forma de viento y lluvia, es la espita que desata los torbellinos internos que cada personaje contiene exponiendo, impúdicamente, todas sus contradicciones. La realidad, la “camaleonización” de la realidad, huele a agua, a sexo, a racismo, a aporofobia, a falsa conciencia de clase, a victimismo, a justificaciones a destiempo, a egoísmo, a cinismo (“que el desastre medioambiental afectase a mi carrera lo menos posible”), a rebeldía, a patetismo. La realidad es la fotografía de una familia ideal que no es tan ideal (¿alguna lo es?), que adolece de tres crisis de identidad individuales y una colectiva y que es, en sí misma, un volcán que erupciona con la lluvia. Omega, el huracán, destapa sus intemperies y quiebra “la sustancia que los mantiene engrilletados”. Omega, el huracán, no rompe ventanas, las abre. Omega, el huracán, destroza el torreón inmobiliario y los cimientos familiares. Omega, el huracán, es la falla que filtra y abre vías como puntos (literales, no figurados) de fuga. Omega, el huracán, y sí, de nuevo, el nombre: Omega, el final, el límite último.

Ashley, en sus sucesivas torres de oro (la doméstica, la profesional, la familiar por vía genética), moldea el futuro según su plan trazado. El futuro es el sol del éxito y no hay nube rugiente ni furia eólica que pueda alterarlo. El futuro que comenzó a trazarse cuando, vampírica, convenció a su marido (indolente Mathew) para que abandonase la carrera legal y se convirtiese en profesor en la universidad en la que ella ya medraba. El futuro que requería un hijo como prueba tangible de la consolidación familiar y que, ante su imposibilidad fecundadora, coronó doblemente de una única zancada: no sólo una hija (“antes de Violet, aspiraba a ser no sólo madre, sino paridora de una tribu”), sino también un “compromiso” social (“nuestra lucha por la igualdad comenzó acogiéndola”). Ashley, desbordada (¡ains!) por lo que ella achaca a la epigénesis y las constelaciones familiares de Violet y nunca a sus (dis)capacidades educativas. Ashley, superioridad moral WASP (“fuimos ese milagro que todo crío abandonado por su madre biológica espera”), infiel “por salud mental” (“la carne temblando en pálpitos adictivos, el corazón al galope por mi pecho aún pizpireto”), desbocada en su carrera hacia el bien (y mejor) propio. Violet, trumpista en el fondo de sus argumentos por más que los enmascare con una supuesta justicia social, mitinera en su voz interior que estalla contra las falacias (el adjetivo es mío) del liberalismo biempensante (nombra a Luiselli -Valeria-, y yo regreso a Los niños perdidos).

“Soy una avería, un géiser, un cráter volcánico. Alrededor sólo hay charcos y los cuatro barrotes aún en pie, pero no son culpa mía”

(de la libreta de sueños de Violet)

Violet, adolescente sin más horizonte que la rebeldía, ultradiagnosticada y ultramedicada para tranquilidad familiar y social (las etiquetas, siempre las etiquetas), estudiante modélica en lo académico que no en lo comportamental (la escuela, el instituto, la educación exquisita, las primeras evidencias de racismo en compañeros y profesores), ansiosa de vida en primera persona y no por madre o padre interpuestos (“había regurgitado la historia en los libros y era hora, también, de protagonizarla, como legítima heredera de sus desgracias”). Violet, tercera en concordia de un matrimonio, especialmente de una madre, con la mirada más puesta en el escaparate que en el interior de casa (“me negaba a ser el emplasto de sus cópulas fallidas”). Violet, escupitajo al futuro programado y no deseado, bofetada al idílico retrato de la familia feliz (“mirad mi caso: preferí marcharme discretamente antes que guillotinarlos”). Violet, tendencia autolítica y deseo de ser roca (“me puedes apuñalar mil veces, es inútil, soy un mineral”). Violet, desaprendiendo (literalmente) el lenguaje en una reprogramación (¿consciente?) para otra vida. Violet, negra, rodilla al suelo, negra, ¿y qué? (“por una vez me siento orgullosa de ser negra, y deseo vehementemente que me dejen en paz en lugar de erigirme en bandera de la diversidad”). Violet, fugada huyendo de la vida asignada, camino de su barrio, del gueto, de los ancestros, de la pobreza acentuada tras el huracán: “el gueto negro de carne y tendido averiado”.

“Los labios se le estiran como un tirachinas a punto de disparar y la nariz se le agrieta hasta que forma un paraje desierto. Le van a crecer cactus en el tabique, la van a habitar tuaregs refugiados en las grutas de las narinas, su rostro es sequía y yo intento huir pero me flaquean las piernas”

(de la libreta de sueños de Violet)

Y Mathew, el (¿)pobre(?) Mathew, el que se deja llevar, el que no se impone, el que comparte el sueño aspiracional de su esposa y renuncia a los sueños propios (“vocación al fin y al cabo, que arrojé a los tiburones por estar cerca de las cuentas de tu collar”). Mathew, el que asiste impasible a la montaña rusa de tratamientos de belleza vs tratamientos emocionales vs tratamientos de “catálogo de rica” de su mujer. Mathew, consciente (aunque, mientras no se vea, cómodo) de la putrefacción familiar bajo la alfombra. Mathew, el desesperado que ya sólo puede hablar sinceramente con la lápida de su padre en el cementerio. Mathew, el papito que quiere comprender a Violet y no moldearla (“Violet habitaba un péndulo y todo lo que alterase ese equilibrio la dañaba”). Mathew, lúcido a ratos (de Ashley: “se ha convertido en diplomática que maneja informes como cartas de una baraja de póker”, de Violet: “¿cómo se puede aprender tanto la herida sin transformarte en ella misma?”, de sí mismo: “¿no lo entienden? Sólo sirvo para ser padre y ahora no me queda nadie”), cobarde siempre. Mathew, mustio y envejecido, aspirante al retrato de las masculinidades de Philip Roth. Mathew, sometido por el huracán Ashley (“una máquina de productividad lubricada constantemente, incansable frete a todo lo que le caiga, imbatible”). Mathew, arrollado por el huracán Omega. Mathew, Omega de sí mismo. Mathew, clarividente al final: “soy un cobarde, un criminal, un padre huérfano de hija y de padres, y todo junto suena a la fórmula irrefutable del fracaso”.

“Ningún mapa lograría averiguar esta coordenada cero pero su anonimato no es angustia sino que me tranquiliza”

(de la libreta de sueños de Violet)

Una familia gestionada para el éxito (gestionada, sí), una familia-proyecto empresarial, una familia-lista-de-checklist, una familia-misión-meta-objetivos, una familia rota no sólo por un huracán sino por una colección de decisiones erróneas, una familia dislocada con tres piezas a las que les han crecido aristas y que ya no encajan (“El triunvirato que formábamos estaba hecho de verdades falaces, ficción acomodaticia, galletas a medio cuajar y un aroma a calefacción apolillada que enmascaraba toda tentativa de olisquearnos y reconocernos”). Una familia arquetípica en la que los protagonistas de esta particular Odisea mutan orlandísticamente: Violet-Ulises, Mathew-Penélope y Ashley amazona casi feliz cabalgando el caballo de Troya-New Wonder.

Historia de un desastre natural doble (climático y familiar); historia de una fuga-regreso-al-origen anunciada; historia no determinista de un río que recupera su cauce natural; historia-espejo de ambiciones profesionales desmesuradas y de naufragios-iceberg (lo no-visto, el peso que lastra); historia aullido en pro de la conciencia desde las costuras de la superioridad racial, social, educativa y emocional; historia atravesada por la desigualdad, la exclusión, la no-pertenecia, la racialización; historia-llanto atropocénico y que se asoma al abismo de la salud mental, aunque reivindique cierta locura quijotesca. Palomeque ha escrito un huracán con tres círculos del infierno de Dante, estancos, insonorizados, impermeables, asépticos y asfixiantes, sin intersecciones pese a convergir en tiempo y lugar, y, con la impiedad de la literatura no condescendiente, (nos) los expone en una autopsia tan incómoda como la sociedad retratada que es, New Wonder y Omega mediante, la nuestra.

“En las dunas de un desierto, aterrizo como si hubiese explotado una nave espacial: a trizas. ¿Y mi pie? ¿Y mi brazo? ¿Quién me recompone? Baja un ángel con cuerpo de lagarto y me enseña mi cabeza. ¿A quién? Me veo desde el sueño decapitada. Me dice: La puedes plantar, es una semilla.”

(de la libreta de sueños de Violet)