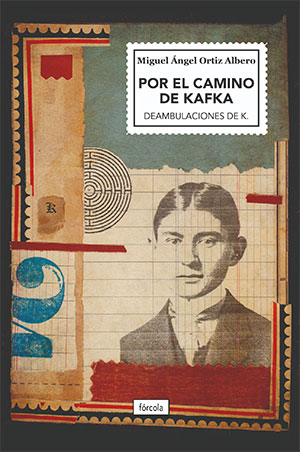

Por el camino de Kafka. Deambulaciones de K., de Miguel Ángel Ortiz Albero (Fórcola) | por Juan Jiménez García

Escribir sobre Kafka, pero cómo… Miguel Ángel Ortiz Albero escribe “Deambulaciones de K.”. Yo diría: deambular a través de la vida de un escritor como se camina por una ciudad, un paisaje. Dejarse llevar a través de calles y callejuelas, de caminos y espacios abiertos, seguir luces, señales. No pretender encontrar, no creer en la necesidad de encontrar. Ese viaje tras el que ya no somos el mismo aquel que lo inició. Es decir: ni el escritor, ni aquel que escribe sobre el escritor, ni aquellos que leen al escritor que escribe sobre el escritor, serán los mismos. Serán otros. Ortiz Albero camina a través de la vida y obra de Kafka. Sigue el rastro de Canetti, de Citati, de Brod, de aquellos que pasaron antes que él por ahí. Coge lo que le interesa, abandona el resto. Sigue el rastro de los diarios, de las cartas a Felice o Milena, de las novelas y relatos. Atrapa sensaciones, reconstruye el cuerpo, siempre precario, del escritor checo. Hay una preocupación por el cuerpo. El cuerpo como lugar primigenio a través del cual se accede al misterio. Un misterio que, como tal, no debe ser desvelado, sino tan solo frecuentado, rodeado, abrazado. Entrar. Entrar en la cabeza de Kafka. Un Kafka posible. Kafka ha sido, es, una conjetura. Una nostalgia de lo perdido, dice. También la salud forma parte temprana de esas pérdidas y se convierte en una condición de vida. La última pérdida es pedir que hagan desaparecer sus manuscritos. Max Brod lo traiciona. Para nuestra fortuna, lo traiciona. Pero hay más, y esos otros se perderán. Entre todo, los personajes de Kafka, como él, vagan y son derrotados. Esperan.

Añoranza perpetua de la otra orilla, dice. Esa sensación de estar siempre en el lugar equivocado. Por tanto: la necesidad de cambiar de lugar. No ocurrirá. Aún con todo, hay un desplazamiento en la lengua. Escribir en alemán en Checoslovaquia. Milan Kundera decía que Kafka hablaba habitualmente en checo. Formar parte de una larga tradición. El peso del mundo sobre la ligereza de uno mismo. Inadaptación, desubicación, escribe. Escribe y eso lo convierte en un personaje raro a los ojos de los demás. El insecto. El resultado de esa metamorfosis. La profunda relación del hombre con el escritor, con la obra del escritor. Esa literatura que le absorbe, le consume, le deja convertido en mínimo cuerpo. Sin embargo, es aquello que le da sentido a una existencia contradictoria. Ese enfrentamiento de uno contra los demás, y en esos demás, también está ese uno. Pero Kafka no era triste. Escribía comedias, comedias que luego leía a sus amigos en alguna taberna y reían.

Predisposición natural al fracaso, escribe. Como en Fernando Pessoa, en el escritor checo tenemos la sensación de que va de derrota en derrota, hasta una derrota final y definitiva. Es como si su vida y obra fueran el relato de la construcción de un eterno perdedor. Sus problemas con las mujeres, sus problemas para publicar, una obra póstuma, depositada en un baúl o depositada en manos de los amigos. No se trata de escribir para la posteridad, sino de una certeza de que, en el tiempo de su vida, esa obra no encontrará acomodo. Tiempo equivocado, un presente que está en otras cosas, la intuición de no ser, no estar en aquellos años. Cultivar el arte de la invisibilidad, y, aun así, la escritura sigue, continua, no de otro modo, sino de ese, solo de ese, convertida entonces en una cuestión personal. Perder, fracasar, pero persistir. No hay otra opción. Uno escribe porque no vive, dicen. Esta idea, desde que se la escuché a Fernando Arrabal, da vueltas en mi cabeza. Entre la convicción y la duda. Según los días, las estaciones. Kafka vivía porque escribía. Una de las imposibilidades es la del retorno, escribe Miguel Ángel Ortiz Albero. El agrimensor, pero también el escritor. No podemos volver a casa. La obra de Kafka, entonces, es, como en Pessoa, una escritura fragmentaria, hecha de tentativas. Una búsqueda permanente de huir de ese fracaso. Lo sólido, destruido. Hecho pedazos. Entre las ruinas, entre la belleza de esas ruinas que contenían un mundo bello, quebradizo, difícil de apresar, nos queda esa obra infinita. Infinita porque ha perdido sus límites, sus finales. A través de esos restos, de ese mundo que contiene en sí todas las promesas, camina con su escritura Ortiz Albero. Una obra que descansa sobre otra obra, para convertirse no solo en esa biografía que no es, sino en algo con su propio sentido, su propio pálpito. Como una piel que se adhiere a otra piel. Como un andar ligero entre huecos, espacios en blanco, observando las palabras del otro, la existencia del otro, los pensamientos de ese otro. Ser para poder ver. Sentirse atravesado, sucumbir, para encontrar iluminaciones.