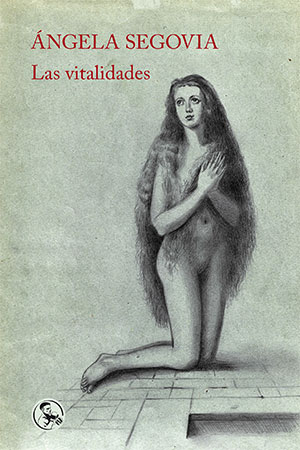

Las vitalidades, de Ángela Segovia (La uña rota) | por Gema Monlleó

“En mis sueños

Seres blancos descienden escaleras

Y entonces me doy cuenta

De que no estoy dormida”

Mi paese salvaje, Ángela Segovia

Más allá de las etiquetas canónicas que establecen las categorías temáticas en las que podemos dividir la literatura de ficción, yo tengo mi propio eje de rotación y a menudo divido las novelas en la triada libros-trama, libros-lenguaje y libros-ambiente. Las vitalidades, primera novela de la poeta Ángela Segovia (Las Navas del marqués, Ávila, 1987), pertenece a este último grupo: es una novela-ambiente.

Lugar: indefinido.

Momento: indefinido.

Protagonistas: Rune (una niña de edad indefinida) y los habitantes de la casa (Él, el jardinero, el ama de llaves y las dos doncellas).

Rune (“cuando me miraba al espejo sólo veía una cara pálida enmarcada por un pelo lacio y rubio”) vive en una mansión rodeada de bosques, aislada de la civilización (si es que todavía hay/existe una civilización: “hubo un tiempo en que la gente debía salir pues había un carro ruinoso junto al muro”), en un silencio ambiental que sólo rompen la naturaleza (el viento, la lluvia, las hojas pisadas) y las escasas conversaciones que mantiene con Él, el personaje sin nombre a partir del que ella se construye. Todas las referencias para Rune convergen en él y todas las ausencias también.

Rune desconoce el mundo “del otro lado”, el que hay más allá del “bosque claro” (“a menudo sentía como si yo perteneciera a esa pinaza, a esa sombra, a esas luces, a esas piedras”), y en su hatillo de carencias están también las palabras que ignora (“nunca nadie me dijo que los árboles tuvieran nombre, así que cuando lo descubrí creí desfallecer”), las que definen lo que quiere decir, las que por no estar la obligan a hablar desde sus sensaciones. No es sólo que Rune no esté escolarizada, tampoco es que viva en un estado de salvajismo-mowgliano, es más bien que el desconocimiento del mundo (y de todo lo que contiene) es el escudo protector que Él escoge para ella. Rune, intuitiva, percibe lo que ella denomina “vitalidades” en todo lo que la rodea: los árboles, el pozo, el gato, el ala cerrada de la casa, los libros, la ventana de la cocina… “Al principio aprendí a distinguir por el tipo de vitalidad. Es decir, una vitalidad tenía un color, o bien tenía varios, y tenía una textura, a veces un paisaje, a veces un borrón, a veces un olor”.

Esas vitalidades del título son la rayuela en la que la niña Rune salta. Esas vitalidades serán también presagio y estela, señales y anunciación: “yo veía perfectamente su vitalidad. Era enredada, confusa, compleja, colores mezclados, y una luz escondida dentro de los colores mezclados”. Esas vitalidades son el báculo en el que Rune se sostiene, su manera de dialogar (a pesar de la extrañeza) con el microuniverso que la rodea.

Y es que la extrañeza es el sentimiento que nos acompaña durante toda la lectura del libro (“En aquel tiempo las cosas no desaparecían, sólo se transformaban. Mientras que ahora el jardinero principal ha desaparecido. O acaso se ha transformado y yo soy incapaz de reconocerlo”). Una extrañeza que a ratos es extrañeza-incomodidad, extrañeza-empatía, extrañeza-compasión, extrañeza-anhelo, o extrañeza-temor. Segovia, deliberadamente, va dejando pistas como migas de pan (pan y leche, lo único que ingieren los protagonistas), señala un camino de huellas invisibles pero perceptibles (“Las cosas desaparecidas dejan huellas. Eso pensaba entonces. A veces son muy pequeñas. A veces no sabemos distinguirlas. Pero las huellas están, son como el remanente de la vitalidad”) y consigue que la resolución del puzzle (¿dónde estamos y por qué?) sea un leit motiv secundario. No importa todo lo que no sabemos, todo lo que explícitamente no sucede, importa dejarse llevar por el punto de vista de Rune y acompañarla en sus recuerdos, en sus añoranzas, en sus rendiciones: “Pero todo eso sucedió en el pasado lejano, cuando él todavía no había desaparecido. Luego desapareció y todas las cosas cambiaron”.

Porque en la mansión también vive Él. Un él innominado. Un él del que no sabemos el parentesco que lo une a Rune. Un él extraño, un él solitario, un él que se encierra una y otra vez en su estudio. Un él que protege a Rune del conocimiento y por eso no la enseña a leer (“cuando mi frente aún no llegaba a rozar el borde de su escritorio, yo solía observarle leer, enroscado sobre sus libros. Lo hice hasta que ya no se me permitió hacerlo más”). Un él que es más sombra que presencia. Un él que se irá desvaneciendo (“Y así, mientras yo me esforzaba en existir, él se alejaba cada día (…): Cuando estábamos sentados a la mesa, mientras nos servían la leche y el pan, me parecía que su silla se alejaba hasta hundirse en una esquina del salón. Sentía frío. Se me quitaba el hambre. Intentaba hablar. Las palabras no me salían”). Un él que ejecuta actos incomprensibles (“Lo miraba disparar al aire (…) Sus ojos estaban borrosos, toda su cara, borrosa. Esos cuervos, dijo luego. Después se fue hacia la casa”) y purifica sus temores en el fuego (“Yo lo veía todo, y las cenizas que caían sobre mi pelo, me parecía que se me metían por la piel y con ellas las palabras de todos los libros quemados”). ¿Por qué a Rune le duele tanto Él?

Veo en Las vitalidades reminiscencias de Melanc(h)olía, la película de Lars von Trier. La naturaleza personificada, las habitaciones no-lugar, la meteorología cambiante, el comportamiento de los sirvientes, el mal o el terror o lo temido o los presagios o la enfermedad… Hilos invisibles que me hacen temer que cuando Rune se mire las manos salgan pequeños rayos de sus dedos. Nada anuncia en la novela una colisión planetaria, sin embargo el choque de mundos es (o ha sido o será) inevitable.

Las vitalidades es un libro de tránsito o un libro en tránsito o ambas cosas a la vez. En un tiempo cósmico, que tal vez no se mide por los parámetros hasta ahora utilizados, una niña recuerda y vive, una niña desea y vive, una niña crece y vive. La rodean las preguntas (“¿Acaso las nubes sangran, acaso los ángeles sangran?”) y la falta de respuestas (“Pero ya no estaba segura de nada. Y mis preguntas eran como espinas que tendría que haberme quitado de la garganta para poder hacérselas”). Nosotros, lectores, esperamos con ella, la acompañamos, la velamos y la cubrimos delicadamente, como haría el ángel de la desnudez.