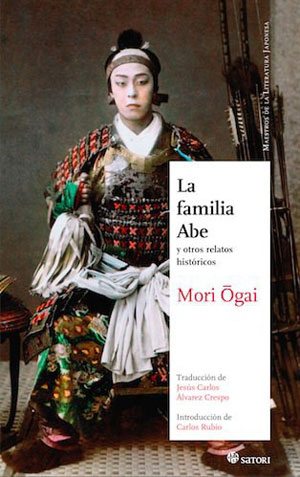

La familia Abe, de Mori Ōgai (Satori) Traducción de Jesús Carlos Álvarez Crespo | por Juan Jiménez García

13 de septiembre de 1912. El almirante Nori Maresuke junto a su mujer se hacen el haraquiri para cumplir con el junshi. El emperador Meiji acaba de fallecer. El junshi es el acto por el que un vasallo seguía a su señor en la muerte. Un acto que desde la Constitución de 1868 había sido desterrado, y cuya práctica había sido limitada mucho antes. La esforzada búsqueda de la modernidad se encontraba con los fantasmas del pasado. Maresuke había sido amigo de Mori Ōgai y el escritor, que se había implicado en esa modernidad, no pudo dejar de sentirse afectado por aquel hecho. Los relatos que conforman La familia Abe (escritos entre los muchos que dedicó en su momento al tema de los samuráis), serían la respuesta a sus preguntas, o, simplemente, una forma de hacerse esas preguntas.

Aunque estudió medicina, la vida de Ōgai estaría marcada por la literatura. Enviado a Alemania durante cuatro años por una beca, su labor como traductor y en revistas literarias a su regreso, permitió dar a conocer a los lectores japoneses infinidad de autores clásicos, alemanes pero no solo. Publicado aquí y allá en nuestro idioma, quizás, aunque solo sea por el cine y Mizoguchi, se le recordará como el autor de El intendente Sansho, llegando a todos los géneros y no pocos temas. Finalmente, él mismo se convirtió en un clásico de la literatura japonesa. Sin duda el escritor más importante de su tiempo junto con Natsume Sōseki.

Como decíamos, en La familia Abe Satori ha reunido tres relatos (uno en dos versiones) y una extensísima y muy completa introducción de Carlos Rubio. En común tienen que son relatos de época, y, los dos primeros, el tema de junshi. El testamento de Okitsu Yagoemon fue escrito en su primera versión cuatro días después de la muerte del almirante Maresuke, fruto de su preocupación por el suceso. Su protagonista mata a un compañero por una discusión banal (pero en el mundo de los samuráis, rígidamente reglamentado, poco había banal) y solo espera la muerte de su señor para poder quitarse su vida. Sorprendentemente pasarán treinta años (trece después de la muerte de su señor) hasta que pueda llevar a cabo sus intenciones, debido a las circunstancias. El tiempo no tiene importancia, tampoco la prohibición del junshi y el pasar a ser considerado poco menos que un perro. Por encima de todo estará ese sentido extremo del deber y de la devoción, y en ello tal vez encontramos la respuesta a aquel acto del amigo: hay convicciones (o irracionalidades) que van más allá de los hombres y frente a las que solo uno mismo puede responder.

La familia Abe, el siguiente relato, fue varias veces llevado al cine. De nuevo vuelve sobre el tema de junshi, pero aquí de una forma más dramática. La muerte del señor llevará que un buen número de sus sirvientes decidan acompañarlo. El junshi solo estaba permitido con el beneplácito del señor. Entonces se consideraba algo honorable y tu familia tenía asegurada la existencia. Hosokawa Tadanoshi otorgará el permiso, aun a regañadientes, a dieciocho de ellos. En realidad a todos aquellos que se lo piden. Menos a uno. Menos a Yaichiemon Abe. No es que él fuese menos servicial que los otros: al contrario. Sin embargo, el señor no siente, sin mayor justificación, aprecio por él, y se lo negará una y otra vez. Su muerte hará esta decisión irreversible y enfrentará a Abe a la necesidad de hacerse el haraquiri sin honor, con todo lo que eso representará para su familia.

Finalmente, el último relato, Sahashi Jingorō será otra cosa. Cambiará la historia pero no las formas. Una delegación coreana llegará a Japón para tratar con el viejo Ieyasu Tokugawa. Entre sus integrantes creerá reconocer a un joven sirviente, Jingorō, que despareció hace muchos años, contra su voluntad, tras algunos particulares incidentes en los que se vio envuelto, entre ellos dos asesinatos, uno por una deuda, otro por petición de su señor.

La escritura de Mori Ōgai es de una minuciosidad extrema. Pródiga en nombres, en datos, en devolver la verdad histórica de un momento, de un hecho, de una mera anécdota, el escritor llegaba al punto de pedir cualquier información que sus lectores pudieran aportar. Un relato es una pieza exacta de un instante preciso, y con el mismo rigor que sus protagonistas afrontaron sus vidas, sus decisiones, justas o no, él afronta esa restitución de la memoria. Así, nos adentramos en un terreno denso, que lejos de producirnos algún cansancio nos produce una cierta fascinación. También cuando su prosa se desembaraza de esa necesidad de fijar las cosas y cuenta, cuenta la historia. Podríamos pensar que Ōgai no juzga, simplemente relata, pero es precisamente en ese relato, en esa sucesión de hechos, en haber escogido esto y no lo otro, en esas sutilezas, donde él pretende acercarse a algo así como una postura. Es en esas construcciones de la tragedia donde está su pensamiento, sus dudas y sus resoluciones.