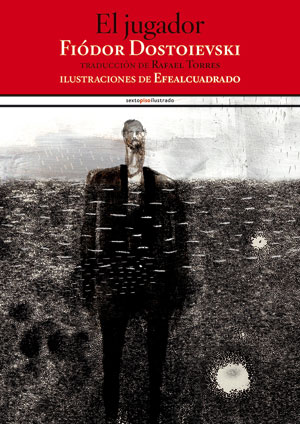

El jugador, de Fiódor Dostoievski (Sexto Piso) Ilustraciones de Efealcuadrado. Traducción de Rafael Torres | por Almudena Muñoz

Su leyenda ha impuesto la lectura e interpretación de El jugador como un espejismo autobiográfico: como sucede con los autores más afamados por entrelazar vida y obra, en el caso de Dostoievski es difícil que ese puente sea otra cosa que la tabla oscilante que media entre el océano y el barco. Así, más que como una novela corta que encuentra inspiración en las adicciones del escritor, el relato representa ante todo la adicción misma. La forma en que Dostoievski no puede (ni quiere) dejar de sentir el mareo, abrazado de pies y manos a esa plancha que tiembla. El jugador no es un sustantivo general que esconde un problema personal concreto, sino la ficha repleta de mellas y roces, el billete doblado una y mil veces, el doblón dorado que se tiende al lector para que durante unas horas o unos días comparta las sensaciones del autor cuando pisa un casino.

Como puede anticiparse antes incluso de abrir el libro, las impresiones de quien narra y de quien lee serán bien distintas. El atractivo del vicio, envuelto en las tapas encarnadas del que lo cultiva cada día y sin remordimiento, en contraste con la grisura que capta alguien ajeno al oropel de las mesas de apuestas. Quien sólo va entreviendo monigotes, de indiferenciables contornos masculinos y femeninos, como recogen esas ilustraciones casi simbolistas, en las que las mujeres pasean bajo correa a hombres con chistera. Dostoievski escribió la novela mediante el mismo sistema con que se sentaría frente a una pequeña montaña de monedas, variando las cantidades destinadas al rojo y al negro, sacrificando la lucidez y el sueño hasta ver por lo menos doblada su fortuna. El mes que necesitó para completar esta historia equivale a un denso periodo de desintoxicación que, a su vez, muestra todos los síntomas de la enfermedad, a la espera de obtener más dinero del editor para subsanar las deudas y la más que probable futura continuidad de su vicio. Porque, como es costumbre en su obra, la neurosis ostenta el cetro de mando y la moral es un reino siempre observado de lejos, sin detenerse a evaluar sus medidas ni a valorar el estado de sus tierras. El jugador, que es Alekséi Ivánovich y es Dostoievski, fanfarronea sin sentirse avergonzado o empequeñecido por esas otras criaturas mediocres, de diversas procedencias sociales, que sólo apuestan a motivaciones egoístas y no a una narrativa epatante.

Ruletemburgo, ficticia ciudad alemana, es la gran broma de las metáforas que carecen de sutileza en esta confesión disparada. Los hechos dan de codazos a unos atisbos de poesía mermados, prácticamente ausentes en los escritos de Dostoievski, que escribe como si deslizara los dedos por los muros grimosos de una casa podrida. Curiosamente, el azar es lo que no parece regir al relato, calculado y frío desde su propio destino fatal profetizado; desde el instante en que es concebido como un juego rápido en una esquina indigna. La disección de los demás individuos y la incapacidad de aplicarla a la voz misma del narrador, al menos de manera directa, es el hilo que mantiene en pie una escritura apresurada, que inspira una lectura febril como el de quien cae rendido a la ludopatía apoyada en el dinero de otros. Y, sin embargo, si algo suscribe El jugador es la importancia de la experiencia en primera persona, como de la narración confesional que más atenaza a Dostoievski: no hay punto de comparación entre jugar con el patrimonio de uno o de un tercero, y esta misma filosofía hedonista traslada el escritor a su obra, y el protagonista al amor.

Sucede que, en el meridiano de la acción, irrumpe un personaje inaudito, empapado de una personalidad y mirada irónicas y cómicas, más parecido al retrato rural que haría Gógol. Se trata del villano, la salvadora, el monstruo: la babulinka. Una anciana de quien dependen todas las variables del relato, y que lanza al aire como si la intriga fuese algo realmente posible en el mundo siempre sujeto a probabilidades cerradas de Dostoievski. Durante unos capítulos, la novela se agita como un tarro vuelto del revés, como el autor adicto quizá arrepentido, quizá deseoso por reemprender su vicio, en todo caso loco, exacerbado, desentendido del asombro ante la vida. Por un instante, parece que Dostoievski desconoce la vereda de su historia, y eso abre un caudal de múltiples desenlaces, de ficción más grande que la realidad, de pequeño palacio hechizado en una ciudad inventada llena de hoteles de lujo, carrozas, aristócratas y casinos ronroneantes… Antes de que su puño atronador revele cómo la ruleta ha estado amañada desde el principio, lista para despistar al lector, quizá al propio autor, y revelarle que, en definitiva, en la vida no hay escapismo posible.