Los reconocimientos, de William Gaddis (Sexto Piso). Traducción de Juan Antonio Santos | por Juan Jiménez García

Hay que echarle mucho valor para intentar escribir algo después de leer un libro como Los reconocimientos. Después de haber compartido un montón de horas, casi mil cuatrocientas páginas más tarde, ¿qué podemos añadir? Podemos darle vueltas y vueltas e intentar meter en un par de páginas algo revelador, algo que jamás habrá sido dicho, la clave de ese misterio-libro que nos legó William Gaddis y que tenía fama de incomprensible. Como Zazie, no habremos visto el metro pero diremos que hemos envejecido. Los reconocimientos, sí, es eso. Unas vidas que pasan junto a otra vida que pasa: la nuestra. Simplemente… como si todo esto fuera simple.

En su estupendo prólogo William H. Gass nos invita a leer la obra de Gaddis, pero a leerla libre de cualquier prejuicio. De cualquier idea preconcebida, de su tiempo y también del nuestro. Libre de su peso. Literalmente. Seguir sus páginas sin pretender entenderlo todo, como tampoco entendemos todo lo que nos pasa, lo que nos rodea. Sin duda la propuesta de Gass es conmovedora e incluso, me atrevería a decir, todo un plan como lector, más allá de este libro. Leer como vivir. El reto es enfrentarse a todo ese aparato de ideas, de referencias, que utiliza Gaddis sin intentar resolverlo.

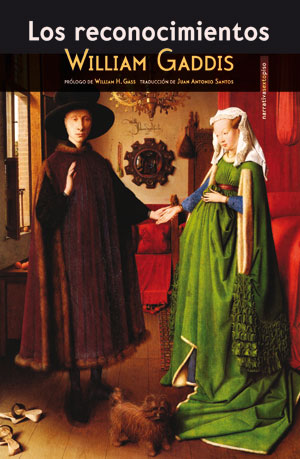

Recapitulemos. Los reconocimientos es un libro sobre aquello que creemos reconocer. Por lo tanto, es un libro sobre las apariencias. Por lo tanto, es un libro sobre la impostura. Sobre la imposibilidad de crear. De crear algo nuevo. La originalidad, esa enfermedad romántica, dice. Ya no se trata de que ninguna obra nace de la nada, que toda obra es la prolongación de otra, de otras, de muchas otras, de una genealogía imposible de trazar, tan solo de intuir. Se trata de que las propias personas somos unos impostores y que nuestra vida ni tan siquiera es original, como nos gustaría creer (o como necesitamos creer). No, tampoco somos únicos. Y desde ese momento, no somos más que farsantes, más o menos inconscientes. Y todo ello a través de una mirada que ha perdido su inocencia porque no puede ser inocente. La pregunta también está ahí. Cuando vemos La Gioconda en el Louvre, ¿qué estamos viendo? Qué vemos tras haber visto infinidad de reproducciones.

Organizada como un tríptico, como una falsa obra pictórica en sí misma, Los reconocimientos, se construye, después de todo, en un movimiento circular, que podría entenderse a través de la figura del pintor Wyatt Gwyon (primero restaurador, luego falsificador), enfrentado a todos los misterios de la creación, en un viaje autodestructivo (creación como autodestrucción). Cuando pensamos en los misterios de la creación pensamos en ese accidente que convertirá el vacío en algo. Pero precisamente este libro es su inverso, la imagen retornada, el otro lado del espejo. El misterio de la creación es la imposibilidad de crear (Producir algo de la nada).

Ni tan siquiera este protagonismo es cierto: Wyatt dejará lugar a Otto, ese aprendiz de escritor, de dramaturgo, que conoce a este, lo convierte en protagonista de su obra, marcha a Sudamérica para falsificarse él mismo y vuelve para integrar ese baile de máscaras que es el ambiente cultural de Nueva York, donde su obra se enfrentará a una curiosa sensación común: a todos los suena de algo. Y eso no debería ser un problema (el plagio como base de toda obra), si no fuera, tal vez, porque este no es reconocible, sino tan solo intuido, como un molesto picor. Otto se convertirá pues en ese personaje desgraciado, impotente pero insistente, mezquino pero humano de tanta mezquindad, gris y por tanto no vacío del todo, que dará voz a otros tantos seres inanes, cada uno con sus propios sueños de destrucción, como si solo esperaran el momento exacto para suicidarse.

Gaddis, que había dedicado la parte izquierda de su tríptico al reverendo Gwyon, padre de Wyatt, ser atrapado en la confusión de todas las religiones, mitos y creencias que no logran devolverle más que una imagen febril del mundo, se concentra en su parte central en crear directamente el mundo. No ese mundo entendido como una totalidad, sino como un simple fragmento, ese que nos toca a cada uno habitar, con nuestro límites y limitaciones. Así, entregará sus voz a los hombres, y estos, a través de sus conversaciones, de sus propias palabras, crearán una ilusión de vida, mientras en paralelo el pintor desciende a los infiernos o, mejor, los atraviesa, firmemente vacilante.

La parte derecha se le entregará al único personaje que parece convencido de algo en su más absoluto inmovilismo: Stanley. Stanley, católico apostólico romano que llevará la novela de vuelta a España, lugar en el que todo comenzó. La fiebre, la enfermedad, dejarán lugar a la muerte. Y también a la resurrección. La parte derecha será el momento de volver hacia algún punto inexistente del pasado, como un espejismo más. El momento en el que nuestra mirada ya no será la misma y, por lo tanto, no sabremos qué vemos cuando vemos algo. Dulcemente, el tiempo de las certezas habrá desaparecido. Y esto es mucho decir, porque nunca existió tal tiempo.

No, no se puede escribir sobre Los reconocimientos. Se pueden decir cosas, un poco así, al azar, intentando atrapar un motivo, una frase. Como se dice en algún momento, hay algo terriblemente desproporcionado entre lo que sentimos y lo que hacemos, y también ahora, cuando intentamos escribir sobre un libro tan inmenso que no puede ser reducido, que no debe ser reducido. Porque la obra de Gaddis solo parece hecha para ser leída y porque no, Los reconocimientos no es Ulises de James Joyce, libro para escritores en el que toda la escritura está contenida. En William Gaddis lo que encontramos es la vida. O una imitación de ella. Una vida creada con una energía sobrenatural, divertido, amargo, pensativo, lleno de resonancias, de cosas que creemos reconocer, de cosas que no conoceremos jamás, de secretos, de música, de palabras, de personas, de personas que parecen personas. Libro sobre la creación: de la palabra, de la imagen, del mundo. Sí, el mundo. Peter Handke se preguntaba en uno de sus libros de aforismos sobre el peso del mundo. Ahora lo sabemos: el mundo pesa exactamente mil seiscientos noventa y dos gramos.