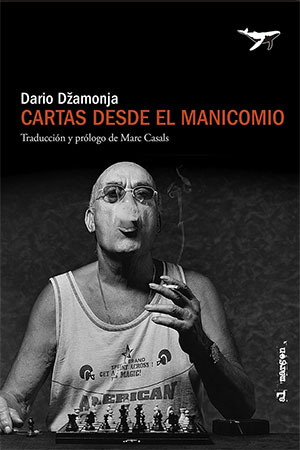

Cartas desde el manicomio, de Dario Džamonja (Sajalín) Traducción de Marc Casals | por Óscar Brox

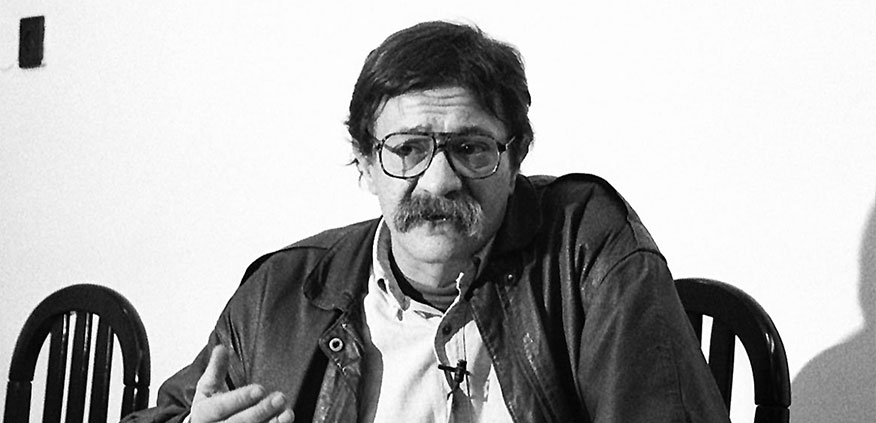

Bastan unas pocas páginas de Cartas desde el manicomio para reconocer el espíritu y el tono literario con el que las escribió Dario Džamonja. Empezamos por lo obvio: su autor, como tantos otros, abandonó Sarajevo cuando la guerra ya era inevitable. Recaló en los Estados Unidos, en los que se movió en el estrato más bajo de la sociedad, a casi tanta distancia del sueño americano como de una patria por la que sentía una profunda añoranza. Džamonja vivió, prácticamente, al margen. Pegado a las noticias, a la melancolía y al alcoholismo; también, a una familia que nunca ocupó en su corazón el tremendo amor por la ciudad perdida. Quizá porque Sarajevo era, a fin de cuentas, algo más que una ciudad; era una porción de su identidad, un lugar -o, mejor dicho, muchos lugares- de su memoria, y sobre todo era un buen puñado de tiempo vivido. La mayoría de él tan borrado del mapa como calles y edificios, comercios y casas, destruidos por la guerra.

Uno podría pensar, entonces, que Džamonja escribía para recordar. Para no olvidar. Pero diría que, en verdad, lo hacía para vivir. Para concederse esa oportunidad sobre el papel que, tal vez, en la realidad no era tan fácil. Como ese otro gigante melancólico llamado Serguéi Dovlátov. Y lo cierto es que eso se nota a medida que avanzan sus relatos; en esa convivencia, perfectamente armoniosa, entre anécdotas, situaciones, confesiones y juegos puramente literarios. He ahí, por ejemplo, esa pequeña escena que relata a propósito de una camarera, Olivia, con la que flirtea un poco a la desesperada. Cómo la describe, cómo hace de su narración algo liviano, casi una nadería, un entretenimiento que no tiene por qué ir a ninguna parte. Y cómo, después de todo eso, del regusto agridulce con el que se lee la escena, le basta una línea para convertirlo en un relato de marginal costumbrismo. Como quien no quiere la cosa.

En Cartas desde el manicomio conviven perdedores, la mayoría, con momentos poco memorables que su autor utiliza, si acaso, para dar cuenta de que sigue ahí. Un matrimonio americano que no ha salido muy bien -que Džamonja, por cierto, descubre en sus episodios más oscuros y violentos- y un nuevo país vertebrado entre trabajos basura, nostalgia de aquel otro mundo, bares sin historia y litros de alcohol. En esa tesitura, las ráfagas de imágenes que trae la antigua Sarajevo se entremezclan con ese entorno de realismo sucio en el que se maneja su autor. Aquello, definitivamente, no era un edén, pero sí una vida construida entre muchos espacios, a través de rostros, voces, historias y anécdotas. Esto, en cambio, está saturado de una infinidad de estímulos, pero ninguno consigue arrancar en Džamonja esa sensación de vivir. Tan solo la rabia y el humor con el que pone en escena sus bajas pasiones. Sexo mustio. Alcohol barato. Trabajos no cualificados. Podría parecer un personaje de Bukowski, pero en realidad va unos cuantos pasos más allá. Porque Džamonja es muy consciente del protagonista al que está dibujando, de la idea de alter ego que traslada desde sus páginas. Y, más que sus penas, lo que quiere hacernos entender es ese amor desbocado por Sarajevo. Tanto como para romper cada familia que construye, separarse de sus hijas y mantener viva la esperanza de volver a pisar una ciudad de la que nunca se despidió completamente.

La de Džamonja es una escritura que va al grano, siempre afinada para la anécdota y también para la caricatura. Escribe como si tradujese algo que se le ha quedado en el oído, con esa frescura que huele a que no ha tenido que darle muchas vueltas. Y, sin embargo, resulta indudable que hay detrás de cada relato un trabajo literario al alcance de pocos. Fundamentalmente, porque no transmite una melancolía machacona, propia del último borracho acodado en la barra del bar, sino la tristeza de alguien que ya solo sabe vivir a través de lo que escribe en esas mismas páginas. El resto, como Sarajevo, se ha perdido entre conflictos culturales cuyas heridas tal vez nunca cicatricen. La risa, que la hay, es como un mecanismo de autodefensa para no dejarse comer por tantas cosas superfluas: el sueño americano, los compromisos políticos, la familia, el trabajo, etc., etc., etc. Frente a eso, Džamonja se revuelve con un personaje incómodo, violento, volátil y perdedor. Casi tanto como cualquier antihéroe de los 90.

Y, pese a todo, no dudaría en afirmar que Cartas desde el manicomio es un libro hermoso, atiborrado de vivencias y lugares que su autor describe sin mucho detalle pero con ese tono tan justo que la ficción solo admite cuando hablas de algo que se te ha incrustado, más que en el corazón, en el estómago. En el bajo vientre. Que te molesta, que te marea, que a cada tanto te recuerda que ya no estás ahí. En el Fútbol Club Sarajevo. Junto a los paisanos. Junto a buscavidas. Recabando historias. Vivencias. Rostros. Lugares. Al otro lado del mundo. Hay muchas Sarajevos que mueren en este libro, que saltan por los aires en unos cuantos relatos. Casi tantas como anécdotas de aquella otra vida, de sus miserias y glorias. Infinitas. Como las ganas de volver a casa. Este podría ser, a su manera, un libro-casa. En sus hojas palpita la ciudad, sus recuerdos y la vida breve de su autor. Narrada a toda velocidad, a grandes sorbos, a golpes, gritos, destellos de cultura y muchas palabras de amor. Otro gigante melancólico. Aunque Džamonja, a diferencia de Dovlátov, sí consiguió volver a Sarajevo y morir en su ciudad. Definitivamente, un mito.