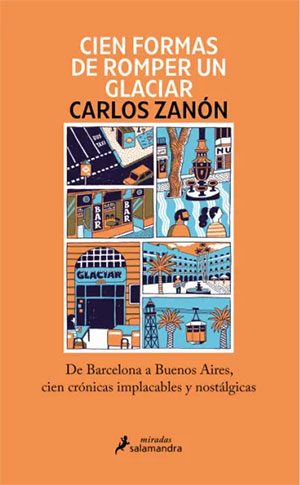

Cien formas de romper un glaciar, de Carlos Zanón (Salamandra) | por Gema Monlleó

“En todo autor hay una guerra por escribir como quiere escribir y por ser el escritor que quiere ser”

Carlos Zanón en el prólogo a la edición de 2016 de El día del Watusi, Francisco Casavella

El primer texto que leí de Carlos Zanón (Barcelona, 1966) fue su prólogo a la edición de 2016 de El día del Watusi (Francisco Casavella, Anagrama). El segundo texto no fue lectura, fue escucharle en una “Fiesta W” en la librería La Calders de Barcelona. En su voz las mismas sensaciones que con esa primera lectura. No sabía quién era (perdón por la franqueza), “un abogado poeta” dijo alguien. Y mi admiración comenzó ahí, en esa calle de doble sentido, leída y escuchada, al amparo del Watusi.

Lo que vino después ya fue mi recorrido mitómano habitual: lectura frenética de todo lo escrito: novelas, relatos (sí, ese género al que nunca acudo), búsqueda desesperada de libros descatalogados que llega a buen término (Sant Jordi 2019, infinitas gracias de nuevo), poesía, letras de canciones… y un enamoramiento fatal e irreductible de Sandino, el taxista protagonista de Taxi (el Polidori de Love song). Posteriormente llegué al género que me permitiría una ración zanoniana semanal: sus artículos en La Vanguardia (una selección de los cuales conforman estas Cien formas de romper un glaciar, Salamandra, 2023), sus reseñas de libros en Babelia (que en tantas ocasiones amplían su propio universo y, por ende, el mío), escucharle en las secciones radiofónicas del fin de semana… Es decir, convertirme al zanonismo, exhibir impúdicamente esta adicción no-ilegal y, aquí y ahora, situar el lugar desde donde voy a intentar romper el glaciar.

Cuando leo las columnas de Zanón siempre me creo lo que escribe. En el (su) yo protagonista veo al yo-persona-escritor meta-reflejando o ficcionando-apenas su vida desde la coherencia literaria de su prosa. Y no es que me ponga freudiana, no, es que regreso a aquel estadio primero, al del prólogo del Watusi y le devuelvo, a modo de espejo, las palabras que él escribió para Casavella: “De inmediato, o entrabas, o te quedabas fuera. Y si optabas por lo primero lo hacías porque habías conectado con su dial -verborreico, inteligente, callejero, divertido, melancólico, personal e intransferible”. Así son sus columnas, así son para mí sus columnas. Un mundo en el que el deshielo del glaciar no es emergencia climática sino clímax literario.

La lectura de estos artículos, seguidos y en un orden que no es el cronológico en que fueron escritos (no llevan fecha), confirman lo que en cada artículo aislado leído había ido percibiendo: el personaje que más me gusta de las columnas de Carlos Zanón es su heterónimo innominado. El Zanón melancólico en la dosis justa (“uno tuvo la suerte de contar con un hogar que era refugio y fortaleza. También camisa de fuerza y cárcel”), la que combinada con el (su) sentido del humor (“yo asiento con mi cabeza de ñu”) impide abandonarse a la tristeza. La melancolía del lúcido y el houdinista (“uno debería desaparecer más a menudo de lo que desaparece. De manera radical. Suicidarse y reaparecer en Senegal con otros nombres y apellidos, por ejemplo”), la melancolía del ningún-tiempo-pasado-fue-mejor aunque entonces (¡ay!) todavía todo era posible, la melancolía–“quemadura nuclear de las primeras veces”.

En sus columnas abunda la sabiduría popular (“los hombres buenos dejan cosas en ti cuando se van”), un cierto existencialismo (“no tener plan, no soñar con la fuga, te impide no poder escapar de la decencia, la culpa o la desesperanza”) que coquetea levemente con el nihilismo (“el mundo, nuestra vida, el futuro, al no tener relato con certezas y probabilidades, está desprovisto de significado”), y algunos miedos cotidianos (“¿cuántas veces hemos seguido en una relación a pesar de estar ya muerta en nuestro interior?”). En muchas ocasiones sobresale la voz de la conciencia, un Pepito Grillo que no sólo cuestiona al autor (como cuando recuerda a un compañero de colegio que sufrió lo que hoy llamamos bulling y ante el que entona el mea culpa “Nunca le pegué, pero lo permití. Nunca dije o hice nada para aislarlo, pero consentí su aislamiento. Nunca salí en su defensa”) sino a todos los que le leemos (“era más fácil luchar por los derechos humanos cuando el Mundial que no dejarás de ver no se celebraba en Qatar”).

En este glaciar los bares tienen un lugar importante (porque Zanón es -creo- un hombre de bar): “Vas a un bar para estar con una de las mejores versiones de ti mismo, sin recortes ni estrategias”, y porque nadie para papel secundario en una columna como un camarero a veces confidente, a veces confesor, siempre cómplice. Los bares, el refugio: “No añoro a mis amigos. Los añoro dentro de un bar. Quien gane la guerra de los bares y las cenas ganará la batalla”. Y desde los bares (o en los bares), la música: “La música es la única droga que no arruina ni defrauda”. La música, fondo de armario de tantos textos (“uno podía vivir meses en canciones como Disneylandia buscando a su Maga por toda la ciudad”), empatía por el Rob Fleming de Nick Hornby (“la música es matemáticas, pero las canciones pop son otra cosa: un asombro, un descubrimiento, una casualidad”), anécdota (auto)Nacho-Vegas(iana) (“en una ocasión acaricié a un canguro y estuve a punto de conocer a Michi Panero, aunque creo que eso le pasó a otro”), caleidoscopio construido con retales de canciones de Antonio Vega (“con dos flechas, tres dianas”) y admiración por el villancico más hermoso y triste del mundo (Kirsty MacColl y Shane MacGowan arañando el Fairytale of New York).

La mitomanía zanoniana no es solo musical, también es literaria (por sus textos pasean Hemingway, Lucía Berlín, Kafka, Cortázar -“los títulos de algunos de estos artículos son cortazarianos y a mucha honra”-, Melville y Ahab, Paul Bowles y sus “tonos pastel en el cielo protector”, Alicia Liddell con su cabeza a cuestas, Jane Eyre, Bukowski, Long John Silver, el seductor Tom Ripley…), deportiva (pese a haber descartado las columnas estrictamente deportivas hubiese sido impensable un glaciar sin Johan Cruyff –“como un san pablo Beatle vivo”- ni Maradona –“un saco de golpes, un tentetieso” perfectamente emparentado con el último Elvis: “un tonel fingiendo tocar el piano con dedos elefantiásicos que entona el Unchained Melody como un grito de auxilio”-), cinematográfica (Fitzcarraldo y Herzog, Kurtz y Apocalypse Now -“embriaga el olor a suavizante por la mañana, ese napalm bueno”-, Tarantino, o el inolvidable George Bailey de Qué bello es vivir) e incluso erótica cuando fabula sobre los amantes de Brigitte Bardot (“como debió ser que aquella B.B. te amara. Cómo debió de ser despertarse una mañana, abrir un ojo y ver a tu lado a B.B.”).

Pero si hay un pilar sobre el que se vertebran muchos de sus textos ese es el amor. El amor en todas sus caras, del enamoramiento de pareja al amor familiar, del amor por los amigos al amor por los paisajes de ayer y de hoy: los besos (“quizás nos hayamos obsesionado con ser felices y ser amados y amar, y en el fondo lo único que importa es besarse y ya está. Con ganas. Sin razón”), las novias que fueron y estuvieron (Edurne, la novia vasca que lo abandonó en Islandia “Edurne también era una isla. Helada y volcánica sobre placas que la desgarraban” o la novia jueza que, como tenía novio, lo amó “en segunda instancia”), su madre (“nunca hubo madre más guapa que mi madre a la puerta de una guardería, un bar o una comisaría”), su padre (“un taxista no tiene habitación propia para escribir su Diario y sí, en cambio, un trabajo durísimo”), el búnker de la infancia, su Casa Usher (“ya no habrá olores, ruidos, agujeros y quejidos que uno reconocería en cualquier situación”), o el recuerdo de las vacaciones en el lugar de veraneo con los primos (un grupo a bulto que bien podía ser el trasunto de Familia de Fernando León de Aranoa).

Algunas de sus columnas están atravesadas por la pandemia del covid trazando un nosotros entre nerudiano (“Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”) y gildebiedmaiano (“Que la vida iba en serio uno lo empieza a comprender más tarde”), que parece aferrarse a la revelación de la propia fragilidad para estar más anclado a la vida (“vamos camino de ser almacenes de información sin recuerdos, sin rincones favoritos, sin objetos, sin fiestas de cumpleaños (…) Quiero algo que no me haga reír, que no me satisfaga. Quiero algo que necesite, que me haga compañía, que me recuerde a algo”). Otras permiten fijar una cierta cronología porque explicitan el marco temporal en el que se inscriben: la erupción de un volcán, la navidad (impagable la imagen de DJ Zanón en una fiesta de personal en El Corte Inglés al más puro estilo Cuéntame montando “una suerte de nave espacial ochentera con bolas de luces girando a ritmo a l’ast”), la subida del precio de la luz y las lavadoras a deshoras (“son las cuatro de la madrugada y andamos ya en opción centrifugado”), la guerra (“tenía trece años y estaba esperando el autobús en una de las calles de Járkiv cuando un cohete ruso lo asesinó ”) o la tecnología (“barato y cobarde esto de odiar en tiempos del 5G”).

De entre todas las anécdotas de este recopilatorio empatizo completamente con la columna en la que Zanón escribe “en una ocasión coincidí con Serrat en un parking. Me acerqué a él y le di las gracias”, que es exactamente lo que yo hice hace unos años al encontrarme en una feria del libro con Jorge Herralde. Páginas después leo en Anagramaland “para muchos de nosotros, nuestra vida sería distinta sin los libros de Anagrama (…) Leeríamos, escribiríamos, viviríamos de otra manera”. Es hermoso coincidir en que por una vez no haya que matar al padre.

Que Zanón es poeta me lo dijeron aquel día en La Calders y en sus columnas algunas frases, “como Sofia Coppola escribiendo frases en la boca a Bill Murray”, devienen versos que tal vez un día serán poema (“el último lugar en el que estuvo mi padre fue en un tango”, “enfrente de mí una nevera tose hielo para no echar a perder sus helados”). También hay columnas que luego fueron novela (Una vida y media está en Love song) y homenajes velados (¿inconscientes?) al bueno de Sandino en su encuentro elíptico en un banco de la ciudad donde hay “gente que ha escapado de casa para no discutir”.

“Mis protagonistas suelen andar a la deriva en el instante en el que son fijados a un momento y a un lugar determinado” escribe Zanón, el estilita (columna, del griego στῦλος stílos), y así son este repertorio de conocidos y alter egos que conforman el glaciar antes de ser banquisa y en el que mi única objeción es la ausencia de Scarlett, la gorra de los yankees y el tiramisú. En compensación, un mantra por si viajamos en pareja a Venecia: “¿te gustaría coger un bus nocturno y amanecer en Tiflis?”.

Coda: Como si de un programa de radio de discos dedicados se tratase: Carlos, ¿qué tal una columna-autorretrato a la manera de Édouard Levé?