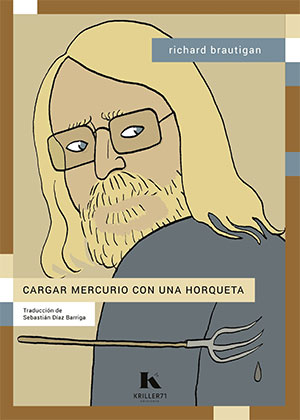

Cargar mercurio con una horqueta, de Richard Brautigan (Kriller71) Traducción de Sebastián Díaz Barriga | por Óscar Brox

Tengo muy presente en la memoria una fotografía de Richard Brautigan y Don Carpenter. Están sentados en una de las mesas del Enrico’s junto a su propietario, Enrico Banducci, y otro escritor, Curt Gentry. Ríen a carcajadas, sobre todo Brautigan. Es otra época. La resaca de la contracultura aún no ha extendido su factura, faltan unos años para que el autor de El monstruo de Hawkline elija suicidarse. Es momento para la creación literaria, para esas novelas que se escriben a razón de capítulo por hoja, en las que los cocodrilos bailan, la liga de béisbol profesional se traslada a la Babilonia de Nabucodonosor (Nab, para los amigos), Oregón es tan pronto un microclima desértico como un lugar más frío que la Antártida y las imágenes delirantes nos atropellan una y otra vez durante la lectura. Es justo señalar que en la escritura de Brautigan había algo parecido al candor -el mismo, por otro lado, que puede haber en las canciones de Daniel Johnston o Captain Beefheart- y, quizá, de capricho. De facilidad para narrar y narrar, concatenando ocurrencias y gags sin otro afán que el de una cierta felicidad. La que proporciona aporrear las teclas de una máquina de escribir o la que se traduce en la libertad de escribir de cualquier manera: como si urdir una novela consistiese en una colección de pequeños asombros estallando en tus manos (la frase es de Raymond Carver).

Brautigan decía que se acercó a la poesía para aprender a escribir frases. O para aprender a escribir, simplemente. Y lo cierto es que uno entra en los textos reunidos en Cargar mercurio con una horqueta con relativa facilidad. A caballo entre un autor que parece cultivar una poética de lo obvio -que, a fuerza de observar, se transforma en obtuso- y del paisaje familiar. Sus versos podrían formar parte de la posdata de una postal, el dorso de un posavasos o la servilleta doblada de una de tantas cafeterías. Quiero decir, tienen algo de inmediato, de espontáneo, que supone más una anotación de las cosas que una reflexión sobre las mismas. Descolocan, claro, porque no responden a un guion poético previsible, pero se las apañan para hacerte observar su innegable belleza. Un ejemplo: Las cosas se curvan lentamente más allá de la mirada hasta que desaparecen. Después de todo, solo queda la curvatura.

Hay poemas que se reducen al título –Charco de lodo, entre caminos, a inicios de primavera-, como si el cuerpo del texto fuese una redundancia. Poemas que dejan constancia de un lugar y una fecha. O de un instante fatalmente hermoso: “Con tan poco tiempo para vivir y pensar en todo, sé que le dediqué el tiempo correcto a esta mariposa. 20 [segundos]”. Telegramas, notas, observaciones, rostros, nombres y la presencia de unos cuervos que sostienen, con su graznido como improvisado coro griego, el ritmo de la escritura de Brautigan. ¿Surrealista? ¿Beat? Lo justo sería decir inclasificable, dado que su obra serpenteó unas cuantas épocas hasta convertirse en un anacronismo. En algo tan fácil de leer como el recuerdo de un sueño nocturno que se desvanece en la memoria. Así definiría la poesía de Brautigan. A ratos, con un torrente de auténticas carcajadas, por esa forma con la que describe a gente que no hace nada más que estar ahí -dos tipos que bajan de un coche, alguien que habla, que mira o que permanece en mitad de la rutina más vulgar-; a ratos, también, con una cierta melancolía que describe camas vacías, corazones solitarios y existencias demasiado frágiles. El orden de los textos no es fortuito, pues de cuando en cuando nos sorprende alguno de esos poemas de soledad. Por ejemplo: “tendrás recuerdos inexistentes de mí / como fotografías a medio revelar / durante el resto de tu vida, incluso / sin haberme conocido, pues yo te he / soñado. Pronto amanecerá, el sueño / termina”. Y, a continuación, lleva a cabo una foto grupal que tiene casi más de memoir de una relación de amigos que de objeto poético. Brautigan escribe un inventario de espacios, de Montana a las polillas de Tucson, anota referencias y deja constancia de hasta qué punto lo más sencillo puede convertirse, al pasarlo por el lenguaje, en lo más difícil -véase ese poema imposible dedicado al panqueque. Sus textos son fuertemente personales, a pesar de todo, y caminan por esa fina línea en la que la ironía es una forma de amortiguar esa capa de tristeza que lo impregna todo, del recuerdo propio a ese uso constante de la fantasía que, a menudo, parece más un síntoma de autoalienación.

Cargar mercurio con una horqueta, dado el estado del elemento a temperatura ambiente, parece una actividad condenada al fracaso. Y es, en cierto modo, una declaración de principios de Brautigan. Su poesía le guiña el ojo al costumbrismo estadounidense y a la fantasía descabellada de la psicodelia y la contracultura. Y, sin embargo, resulta difícil concluir esta colección de textos sin pensar fuertemente en la idea de autorretrato. De frases y más frases dispuestas para describir al propio Brautigan y su euforia, ocaso y lugar en la literatura norteamericana: “Todas las ideas que ahora tengo no valen una mierda porque me siento completamente destruido”. El poema se titula información. “Nadie conoce el valor de la experiencia pero es mejor que quedarse de brazos cruzados me digo una y otra vez”. Esto último pertenece a la posdata, pero ni en un millón de años describiría mejor la importancia de Brautigan como autor de pequeños asombros que estallan en tus manos.