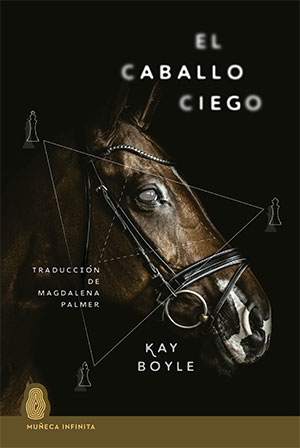

El caballo ciego, de Kay Boyle (Muñeca infinita) Traducción de Magdalena Palmer | por Gema Monlleó

“Tierra muerta echaba encima de tierra;

de Muerte el Caballo sin doma cual viento

huyó”

Percy B. Shelley

¿Para qué sirve un caballo castrado y ciego? Si pretendemos una respuesta utilitarista (y más teniendo en cuenta que estamos en 1938) la respuesta parece obvia. La literatura, la buena literatura, hace lecturas profundas de preguntas sencillas y ofrece respuestas múltiples, tantas como personajes implicados, que provocan nuestra empatía o rechazo ante ese manido término de “la interpelación al lector”. Este es el vórtice alrededor del que gira la historia de esta corta e inmensa novela: El caballo ciego (1940), de Kay Boyle.

Tres personajes: la madre (sin nombre), el padre (Candy Lombe), y la hija adolescente-casi-adulta (Nat). Un entorno: la finca familiar (sería mejor decir materna) en la que se dedican a la cría de caballos según tradición secular. Un momento: las vacaciones de verano, en las que Nat vuelve a casa después de pasar un año en Florencia y con el manifiesto deseo de volver a irse. Un caballo: Brigand, comprado por Candy como regalo para su hija en uno de sus arrebatos “de hombría” con el dinero de su mujer. Brigand: “castrado, patilargo, de perfil hundido y bellos hombros” y, en breve, ciego.

La repentina enfermedad del caballo pondrá de manifiesto las relaciones entre los personajes, las más cotidianas y evidentes y, también, las otras, las más ocultas: las que desde el subsuelo del inconsciente dibujan y desdibujan todos los roles aceptados y apre(h)endidos forzando una y otra vez la abertura de una Матрёшка (matrioshka) que parece infinita.

La madre castradora primero con su marido (“siempre le he dejado retirar dinero en consideración a su hombría, o me ha gustado darle alguna clase de trabajo u ocupación porque nunca ha tenido una propia”) y después con su hija (“sólo lleva tres días en casa y ya pone esa cara como si la hubiesen condenado a cadena perpetua”), no se plantea otra opción que la del sacrificio del caballo “inútil”. La madre (“los grandes hombros caídos y el cuello señalaban la acción del tiempo en la carne, a partir de ahora llegaba el declive, el deterioro hacia la vejez”) incapaz de soportar el/su espejo en la enfermedad de Brigand.

Candy Lombe, el padre, pintor que quiso ser profesional pero que aceptó la vida cómoda del terrateniente sin serlo. El padre que deambula por la finca lamiéndose las patas con victimismo (“aquí está él, encerrado en su mediana edad en un cercado, sin acceso a pastos ni a forraje, amarrado y castrado, engordando al viento”), el que comete un error tras otro en euforias transitorias provocadas por el alcohol, el que quiso ser y no hizo por ser “sacando esta tarde a pasear el fracaso ni siquiera colosal de estos años desperdiciados”.

Nat, rebelde como corresponde a la edad (“eres mi caballo como forma de protesta, mi caballo como desafío: no uno de raza y nervio, eléctrico del cuello a la grupa, sino mi monstruo de patas huesudas al que cuidar”) y todavía niña demandante de un amor de madre demasiado lejano en el tiempo y en el recuerdo, en el trato del cariño exiliado (“madre, tú puedes tocar estas cosas, tú puedes tocar la muerte y después limpiártela de las manos con un pañuelo, y tocar el dolor sin arredrarte, pero ya no puedes abrazarme cuando estoy contigo y tengo miedo”). Nat, que en una de las matrioshkas del libro parece mudarse momentáneamente a una novela de Jane Austen sin un sr. Darcy a la altura de ninguna circunstancia.

Candy y Nat, cómplices por oposición a la determinación materna de sacrificar el caballo ciego. Candy y Nat despreciados por la innominada madre “ah, esa incurable debilidad vuestra, esa debilidad falsa e incurable de los dos…”. Candy y Nat espectadores, espectadores mudos (“los otros dos, el padre y la hija, seguían inmóviles en el sofá, algo separados el uno del otro. Parecían no oír nada, no ver nada, como las personas que en hospitales o cárceles aguardan el veredicto sin esperanza, pero con una entereza sorda y dócil”), espectadores estáticos incapaces (a priori) de un motín a bordo. Quizás en la última matrioshka…

Y Brigand, más que un regalo de papá a Nat, casi un propósito: “No eres mi primer caballo, ni el segundo, ni siquiera el tercero; esta vez eres mi caballo como forma de protesta, mi caballo como desafío: no uno de raza y nervio, eléctrico del cuello a la grupa, sino mi monstruo de patas huesudas al que cuidar y murmurar a solas en defensa de los errores de mi padre”. Brigand, el detonante que hace estallar la aparentemente estable paz familiar, el que despierta los deseos, las conciencias, los inconscientes freudianos tan de la época.

Novela de escenas, como actos de una obra teatral, con un manifiesto increscendo, un pulso entre los protagonistas que oscila una vez y otra y otra en una noria mareante que a cada pausa muestra una arista más en el triángulo de las relaciones familiares y en los perfiles (internos y externos) de cada uno de ellos. Una novela con caballo que no va de caballos, una novela de planos y perspectivas, de amarguras reconocidas y ocultas, de amor y casi terror. Una novela que al terminarla hace que me pregunte por el valor de la heroicidad cuando no consigue el propósito que la provoca: ¿es entonces el héroe un héroe o es sólo un demente que creyó por un momento en su instante de gloria?