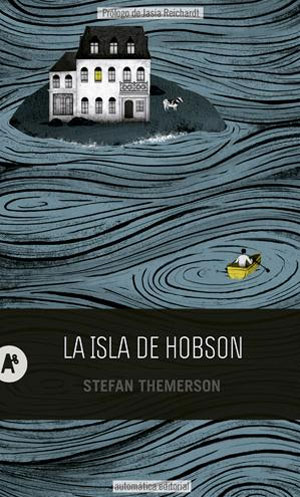

La isla de Hobson, de Stefan Themerson (Automática) Traducción de Enrique Maldonado Roldán | por Juan Jiménez García

El principio de Hobson me resulta contemporáneo a los tiempos actuales: se trata de la libertad de elegir entre una sola opción. Antes, Hobson era solo un principio. Ahora es también una isla que no aparece en ningún mapa, un peñasco que se resiste a hundirse en el mar, y que nadie reclama, ni ingleses ni irlandeses (cercanos o lejanos de ella en distancia similar), porque eso sería una provocación sobre el otro y una incitación a la guerra. Y esto es un libro escrito en clave de humor, pero es que nosotros, españoles, nos atrevimos con una perfomance para llevar a la práctica el tema, en el islote de Perejil, lo cual demuestra que por muy disparatadas que sean nuestras ocurrencias, siempre habrá alguien dispuesto a realizarlas. Gente seria. Pero volvamos a la isla de Hobson. O mejor, vamos un poco más atrás en el libro. Todo empieza en un remoto lugar de África, Bukumla. Uno de esos países en que revolucionarios derrocan al poder que es a su vez derrocado por otros revolucionarios y otros y otros más y nunca se entiende nada, más que todo está fastidiado y es fastidioso. El presidente de Bukumla se ve enfrascado en un turbio asunto en el que participan informáticos franceses y acaba en un barco, el Resurrección, a cambio de su liviano peso en botellas de whisky. Salvado por el Capitán Plain-Smith, conocido como Plomazo, su Excelencia no tiene ninguna voluntad de regresar, sino más bien de recuperar su dinero en Suiza y darse la buena vida (aviso: cualquier similitud de los personajes con personas reales -reales no necesariamente en el sentido de realeza-, es simple pre-casualidad polaca).

De modo que ponen rumbo a la isla de Hobson, llamada así porque el señor Hobson que la compró (otro señor Hobson), construyó una mansión llena de extraños aparatos, se llevó a unos criados, los Shepherd (que no podían hacer honor a su apellido porque los animales estaban prohibidos), y más adelante se lanzó por la ventana. Así que solo quedaron ellos y una vaca, que era la excepción consentida a la regla. Decididos a no abandonar la isla, reciben mensualmente una libra y se les trae aquello que necesitan, y cada unos tres años, llega un señor, Herr algo, de Suiza para comprobar que todo estaba en orden. Y ellos tuvieron un hijo y una hija, y estos… bueno, eso no lo cuento. También un día llego un tipo silencioso, al que llaman Nemo, que se quedó para siempre sin decir una palabra, y pensaban que era sordo y mudo, pero igual era una promesa, como la de ir descalzo o de rodillas al quinto pino, por haber escapado a la guerra. Porque sí, entre todo esto, la Segunda Guerra Mundial había empezado y, luego, terminado. Y esto ocurrió antes, mucho antes, de que el Resurrección fuera para allá. Y no solo iba el Resurrección. También la hermana blanca del presidente negro (el padre fue un hombre de mundo… de mujeres del mundo) y el viejo Goldfinger (nada que ver, tal vez, con ese agente secreto… si acaso, con otros). Y unos espías franceses. Y más, aún hay más.

Y entre todos, la saga familiar de Sean D’Earth, que en realidad era D’Eath, un desagradable nombre para participar en una guerra, lo cual le hizo cambiarlo. Sean y su hijo Adam, que se dedica a asuntos secretos pero destructivos, su mujer Lucy, agente secreta, y su hija Deborah, que aquí llamaríamos perroflauta, siendo maliciosos y decididamente exagerados. Y la isla de Hobson, que no tenía nada más que los días pasando, las olas rompiendo y el sol por todos lados, de repente se encuentra en la confluencia de los intereses de un excesivo número de gente.

Desconfío de las citas en contraportada de los libros. Demasiadas promesas incumplidas, demasiadas desilusiones. The Guardian, aquí, hablaba de Lewis Carrol, que me parece incierto, pero también de Raymond Queneau. Y ahí sí que vamos a estar de acuerdo. Porque La isla de Hobson es un libro que tiene mucho suyo, un gusto por ciertas cosas. Por el lenguaje y el forcejeo con las palabras y las formas, los diálogos delirantes, la ternura por los personajes al margen de la Historia, los fulanos que crecen en cualquier paraje, las matemáticas, el surrealismo, fumar en pipa,… Themerson y Queneau, en definitiva, comparten un gusto por los finales, los últimos días. Porque sus historias van hacia el final de algo. Del otoño, de una estancia en París, de una paradisiaca vida isleña,… Están las alegrías de la vida y también los domingos, que no son nada alegres a partir de una determinada hora. Aquí hasta tenemos un Pierrot, como había un Pierrot en Pierrot le fou. He puesto un título a todo esto y ahora me doy cuenta que está al revés: no sería desorden ordenado, sino orden desordenado. O no.