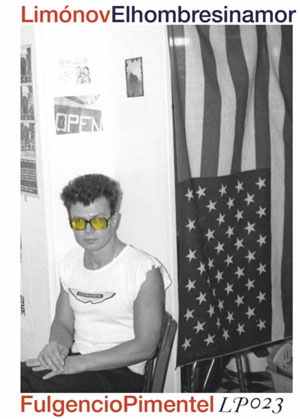

El hombre sin amor, de Eduard Limónov (Fulgencio Pimentel) Traducción de Tania Mikhelson y Alfonso Martínez Galilea | por Juan Jiménez García

Eduard Limónov murió y eso es lo que le quedaba por hacer. En esta nueva normalidad, qué sitio podía haber para alguien que no llegó a conocer ni la vieja, ni ningún otro tipo de normalidad. No logro imaginármelo si no es el bando contrario. ¿Contrario a qué? A cualquier cosa, poco importa. Siempre en los márgenes, más o menos estrechos, siempre contradictorio. Eso y su contrario. Estaría tentando a decir que solo creía en sí mismo, pero lo cierto es que tampoco parece que esto sea así. Podríamos usar el término tan sufrido de agitador y eso sería cierto, aunque sea como agitador de sí mismo. En un mundo de paradojas, él, escritor en primera persona, exponente máximo de la literatura del Yo (así, con mayúscula), autor de innumerables obras sobre su vida y algo que podría haber sido su vida, acabó siendo conocido por el libro que escribió otro. Francia entendió bien que su existencia era y sería una ceremonia de la confusión. A su primera novela, Soy yo, Édichka, le cambiaron el nombre por algo con más gancho (?): El poeta ruso prefiere los negros grandes (lo cual, por algún misterio, me recuerda cuando René Viénet cogió una película de kung-fu y la cambió por el doblaje, poniéndole de título ¿Puede la dialéctica romper ladrillos?). Pero vayamos a lo que íbamos: El hombre sin amor. Fulgencio Pimentel, que ya había editado El libro de las aguas, nos trae ocho relatos (ocho sobre ochenta… no olvidemos su desbordante obra, todos los géneros confundidos). Y no solo eso. Contiene un Limónov, instrucciones de uso, a cargo de su traductora, Tania Mikhelson: Corpus L. Lugar inevitable por el que deberemos pasar, de ahora en adelante, para entender un poco mejor a este poeta de los lugares equivocados.

Primera constatación: qué complicado es separar el Yo, Limónov, de él. Relatos escritos en primera persona, como su obra, juegan a la ceremonia de la confusión. Un todo es cierto excepto aquello que no lo es. En el primer relato encuentra a su doble. El Padre John. El parecido físico entre ambos es extraordinario. En una vuelta de tuerca de su amor hacia sí mismo, el Padre John es un pedófilo con un amplio historial. Una doble vida. ¡Imaginemos a Limónov manteniendo relaciones sexuales con su doble! Hay algo en este relato (acertadamente abriendo el libro) que nos deja en ese terreno de incertidumbre que le es tan querido y a la vez es una metáfora del escritor: sus relatos no dejan de ser sus relaciones sexuales consigo mismo, no entendidas como un acto masturbatorio, sino como proyección. (Acabo de escribir esto y me siento incapaz de defenderlo ante cualquier duda, pero ningún impulso me lleva a borrarlo, luego…) En todo caso: incapaz de entender para qué es necesaria una biografía, tendrá muchas, todas las que pueda.

El resto son historias de amor. Con las mujeres, con las ciudades, con la escritura, con el hambre, con él. Y se puede repetir la misma frase (y aplicarla a los mismos relatos) cambiando amor por sin amor. Podemos desmontarlas y volverlas a montar, mirar las piezas, agruparlas, clasificarlas y mirarlas con una desconfiada confianza, pero eso sería el Corpus L., y siempre quedaríamos lejos de él. Limónov frente a los demonios que siempre le asaltaron. Constantemente vemos a un hombre que parece tenerlo todo cuando no tiene nada excepto el descaro con el que enfrenta su vida. Para él vivir es una necesidad que tiene que cubrir cada día, no siempre con los medios apropiados. En París podía tenerlo todo y, sin embargo, tenía la misma nada que en otros sitios. Es un hombre práctico. A veces. Antes que nada con las mujeres. Si una periodista no está a la altura de sus expectativas, poco importa, porque las expectativas son un incordio. Él, que proponía a todas las mujeres acostarse con él a las primeras de cambio, era capaz de hacer un esfuerzo sobrehumano y aguantar una semana si era necesario para atravesar el hielo. Entre la luz y la oscuridad, elegirá siempre la oscuridad.

Y sin embargo, está la fragilidad. Cuando se encuentra con la belleza que inspiró al poeta, Salomeya Irákliyevna, ella le dice: La tragedia de mi vejez consiste en la falta de concordancia entre mis deseos y mis posibilidades. Hay algo en esa frase que tintinea en mi cabeza. Quiero aplicársela a él y no puedo. En Limónov las posibilidades son grandes, pero el deseo es siempre aún mayor. Siempre mayor. Se dice entristecido porque la gente no sepa disfrutar plenamente de cada momento de la vida y de la hermosura y el goce que anidan en cada instante. No es una cuestión de querer lo que no se puede tener sino de ir a por aquello que está ahí, delante de nosotros, y Limónov es un maestro del posibilismo, unas posibilidades multiplicadas por su deseo.

Artista del hambre, el escritor ruso no entiende de limitaciones. Sus relatos son como sus novelas y sus novelas como sus relatos. Igual que allá adonde fue tenía que sumergirse en sus aguas, también su vida y escritura era sumergirse en otras aguas, sin hacerse demasiadas preguntas. Si intentamos hablar de los relatos uno a uno, como piezas metidas en una caja, fracasaremos, igual que fracasaríamos si aplicásemos el mismo método a su autor. Todo en él vuelve una y otra vez, se confunde, se convierte en un solo conjunto que se adapta al recipiente que lo contiene. Una obra líquida, como su vida. Por eso la manera de abordarle será siempre como un todo y por eso, tal vez, Tania Mikhelson escribió ese corpus. En la definición académica hay algo de conmovedor, porque expresa duda: que pueden servir de base. Escribir sobre Limónov se quedará siempre en un intento. También con su obra Limónov prueba a alcanzarse a sí mismo. Y la eternidad. Una eternidad que nada tiene que ver con la inmortalidad. Porque en Limónov nada tiene principio ni fin. Y menos que nada, él.