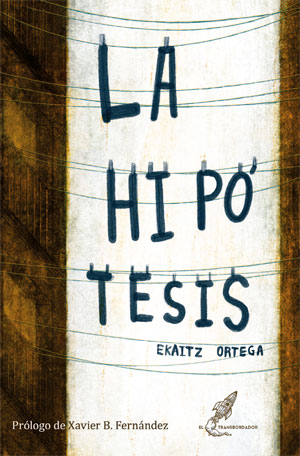

La hipótesis, de Ekaitz Ortega (El transbordador) | por Óscar Brox

Un tipo corriente, Máximo, sufre un atraco en su negocio. El golpe de uno de los ladrones le deja inconsciente. No ha perdido la memoria, pero definitivamente se ve incapaz de armar una explicación más o menos lógica del incidente. Por qué él. Por qué acabó desnudo y grogui. Por qué ese suceso ha precipitado, si cabe, el cierre de su negocio y una jubilación forzosa. Hasta aquí las líneas iniciales de La hipótesis. ¿Sólo eso? No es poco, en verdad, pues Ekaitz Ortega maneja lo justo para proporcionarnos un contexto. Un espacio. Un personaje. Porque su Máximo es una de tantas figuras mediocres, perdido entre la normalidad y el aburrimiento, que cualquiera puede encontrar en la mesa de un bar, tras el mostrador de una tienda o en el banco de un parque. Alguien que ha quemado demasiado rápido sus etapas vitales, al borde de un horror vacui emocional que le lleva a buscar un sentido. O un algo, aunque se trate de la explicación más disparatada.

En un giro metaliterario que lleva a pensar tanto en Pirandello como en Dennis Potter, Ortega nos propone un nuevo personaje: Martos, el guionista. O el escritor al que Máximo recurre para dar con una hipótesis plausible sobre lo que ha sucedido. Sin necesidad de forzar las formas, sin salirse de esa narración lineal en la que todo discurre entre la ambigüedad y la transparencia, Ortega sugiere la figura de otro narrador como expresión, o válvula de escape, de todas esas palabras que su protagonista ha perdido por el camino. La cuestión no es tanto construir una nueva ficción, que aclare los misterios del incidente, como sumergirse (y sumergirnos) obsesivamente en la necesidad de que ese incidente tenga algún misterio. Las cosas pasan, algunas son producto del azar, y no siempre podemos calzar una respuesta a todo lo que sucede. De hecho, la mera necesidad no deja de ser indicativa de que algo, dentro, se ha roto. O se ha quebrado. O ha dejado al descubierto toda esa fragilidad que, tal vez, la rutina de la normalidad era capaz de taponar a base de repetir la misma fórmula día a día.

Así, Ortega hace que su novela bascule entre dos situaciones: de un lado, la que mantienen Máximo y Martos, personaje y guionista; del otro, la que se produce entre el primero, su mujer y su cuñada. Es en este aspecto en el que el autor afila más el retrato psicológico. Está lo grotesco -Máximo espiando los ruidos nocturnos que provienen de la habitación de su cuñada; ¿será un signo de masturbación compulsiva?- y lo mediocre, cada vez que su familia lo aparta como si se tratase de una molestia o de algo que se ha descabalgado de su realidad. Y está, también, la sensación de que Máximo es un personaje vencido. Huraño, hosco, normal en la peor acepción de la palabra. Alguien que hace años que ha olvidado cómo se deja huella; que, simplemente, pasa por la vida. Tan superficialmente que resulta enloquecedor cuando se pone a pensar en ello. Cuando se percata de que su tragedia no es la de haber sufrido un atraco, sino la de que en verdad a nadie le importa.

Creo que Ortega bebe de (y, asimismo, actualiza) la tradición del esperpento, no solo por su forma de describir las pequeñas miserias de Máximo, sino también de capturar el ambiente mezquino, permanentemente gélido y malicioso en el que se desarrolla la historia. El dinero siempre está en primer plano, así como la dependencia emocional o el sentido de la propiedad (toda vez que Máximo pierde su negocio, la vida lo convierte en un pelele). Y si bien no hay arsénico u otro veneno eficaz, lo cierto es que no hay página en la que no se intuya la descomposición final del protagonista, como un hábil proceso de demolición personal. Hablamos de Azcona y Berlanga, pero también haría las delicias de aquel Francisco Regueiro que durante años se dedicó a torpedear la línea de flotación de la España desarrollista: la masculinidad, el matrimonio y la vida sexual. Elementos, todos ellos, que en La hipótesis apuntan en dirección al precipicio.

Por eso, el giro meta tiene más de malicia que de ingenio formal (sin, por ello, restarle mérito alguno), haciendo del guionista cómplice de la mediocridad de Máximo. Cada nueva hipótesis no hace más que machacar los defectos de su protagonista, exponer sus debilidades y encerrarle en lo que ya sabe: que nada ha cambiado tras el atraco porque todo fue siempre mal. Lo interesante es cómo Ortega juega con el orgullo de su personaje, cómo se burla y lo parodia sin piedad, intentando reflejar en su inevitable caída toda la mediocridad latente en nuestras costumbres sociales. De ahí, como decía, que al final el giro sea un pequeño truco, una concesión para exponer a bocajarro la tragedia de su criatura. Cuando, después del chaparrón, la única realidad que le queda es su soledad. Su insignificancia. La palabra fin tras la última palabra.