Los nuestros, de Serguéi Dovlátov (Fulgencio Pimentel). Traducción de Ricardo San Vicente | por Óscar Brox

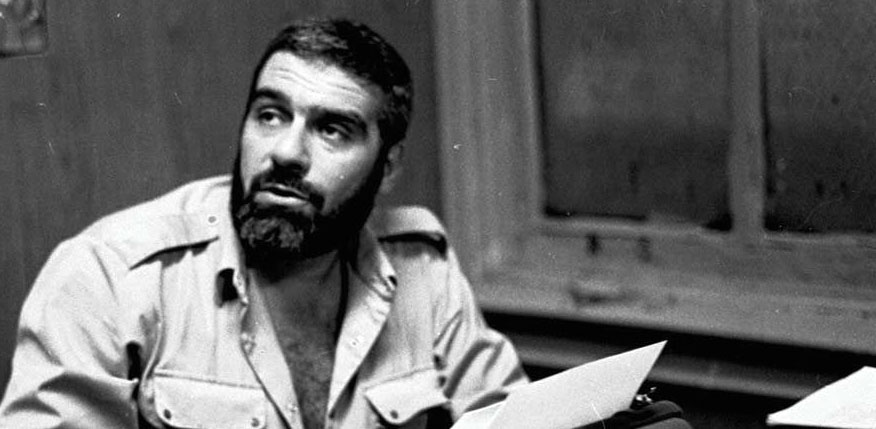

Con el tiempo, cada nueva lectura de Serguéi Dovlátov resulta un poco más especial. Pongamos que conozco, que conocemos, al autor avispado con una habilidad sobrenatural para recoger anécdotas y personajes de aquí y de allá. Un observador, como Chéjov, pero de lo puramente insignificante. Pongamos, también, al escritor que condensa en un parque temático dedicado a Pushkin toda la idiocia que envuelve a la URSS. O al cronista que, entre intentona e intentona de que le publiquen un artículo, reflexiona sobre esa delicada posición en la que está obligado a elegir entre escribir o vivir. Nos faltaría el apátrida que vive en un barrio de Queens mientras rescata los recuerdos que le caben en una simbólica maleta. Y, también, el escritor que vuelve la vista hacia su propia familia para explicar, a través de sus miembros, los entresijos de una vida soviética (y, pese a la tentación, esto no es un oxímoron).

Los nuestros arranca con una miniatura en torno al bisabuelo de Dovlátov. Y ahí, podríamos decir, está todo. El humor agridulce con el que su autor pasea por la memoria de Rusia (su detención, condena y posterior ejecución, resumidas en unas pocas frases lacónicas en las que resuena lo arbitrario de la condición humana en la URSS); esa forma de exagerar los rasgos, con Moiséi convertido casi en un gigante capaz de reventar todas las camas de una exposición de muebles; y la lectura moral (sin -ista), que a veces se confunde con la ternura con la que Dovlátov rescata de las cenizas a los personajes más extravagantes. Quizá porque hablan de un nivel cultural, de una dimensión humana, extraviados en el páramo soviético en el que se dictaba la cultura oficial.

De un abuelo materno marcado por dos frases (y una es me cago en vosotros) a un tío, el tío Román, con un par de mujeres (una oficial, la otra con una hija), una perra y bastante sentido del humor. Aunque eso no evite su paso por un hospital psiquiátrico y la sensación de que sus desventuras no son más que un eterno correr sin dirección alguna. Y de aquel, al tío Leopold, uno de los primeros de la familia en salir del nido para recalar, tras muchos viajes y unas cuantas experiencias, en Bélgica. Quizá la de Leopold es una vida diferente, habida cuenta de los diálogos que mantiene con Dovlátov durante la primera etapa de su exilio en Austria. Indignado, una y otra vez, por la brutalidad con la que la Unión Soviética se le aparece al hombre de mundo, por mucho que el autor traslade sobre su tío la figura fantasmal de quien nunca ha conseguido reconectar con sus raíces familiares. De una tía correctora, capaz de pasar el cepillo ortotipográfico por la flor y nata de la intelligentsia soviética, a un padre dramaturgo. Y dramático, todo lo dramático que puede ser vivir en esas condiciones, con un padre fusilado, un hermano en el extranjero y el dedo de alguien siempre en el ojo. Apático en lo emocional, algo colérico en lo creativo, su talón de Aquiles. Pero, a su manera, enternecedoramente humano, incapaz de percatarse de que, como señala Dovlátov, en el teatro de la URSS ellos ocupaban las butacas del gallinero.

Y así desfilan por las páginas más tíos y primos, renglones torcidos o borrones, directamente, con los que Dovlátov trata de salvar, entre lo grotesco y lo humano, su patria. La escrita y la vivida, la desconcertante y también la ingenua y salvaje. Así hasta llegar a Glasha, la perrita de la familia, Fox Terrier con un diminuto guante de boxeo por nariz. La misma Glasha cuya ausencia, tras dejársela temporalmente a un tal Bobrov para que haga de ella una perra de estirpe y no una mascota raquítica, despierta en Dovlátov la necesidad de un viaje con un amigo para recuperarla. Y así, también, hasta llegar a Lena, la esposa. Pocas veces se leerá tanta finura, tanta gracia, melancolía, tristeza y, por qué no, amor, en un texto de su autor. Amor hacia esa mujer que un buen día encuentra en su piso compartido, de la que, sin saber muy bien cómo, ya no se va a separar. Uno podría ver en ese capítulo algo así como un ensayo sobre el amor en tiempos soviéticos, pero resulta maravillosa la capacidad de Dovlátov para transmitir todo ese desconcierto, todo ese humor desarmante, con el que hasta la situación más extraña y poco o nada cotidiana se consigue naturalizar bajo el manto de la URSS. Mezcla de necesidad, de compasión y de ternura, Dovlátov reconstruye ese episodio como una miniatura de amor hacia todas esas sensaciones que lograban expulsar los sentimientos humanos de esa escala de grises en la que se hallaban retenidos.

Con el tiempo, cada nueva lectura de Serguéi Dovlátov resulta un poco más especial. Un poco más cercana y familiar. Tan familiar como la carcajada a cuenta de Stalin (o el georgiano o tantos otros epítetos con los que se ríe en su cara), la bufonada y la chispa de ingenio con las que Dovlátov trata de resquebrajar el muro de incomprensión de la Rusia soviética. Sus contradicciones, la determinación de abandonar una patria para recalar en un país de acogida que mira con desdén a sus refugiados, o la sensación de que hace falta escribir, dictar, teclear o guardar a buen recaudo todos esos recuerdos que tarde o temprano desaparecerán. Los lugares, como Leningrado o Vladivostok, Tiflis o Tallin, las voces, las profesiones (siempre habrá un estraperlista en las historias de Dovlátov), las raras pasiones y esa forma tan única de llevar a cabo un retrato familiar. De, en definitiva, devolver un poco de vida para aquellos que ya no están.