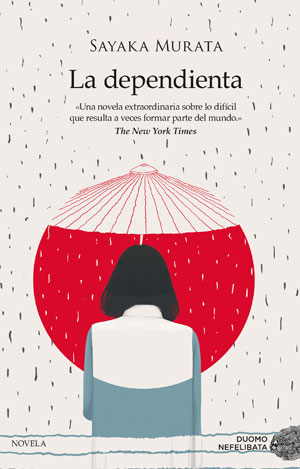

La dependienta, de Sayaka Murata (Duomo) Traducción de Marina Bornas | por Almudena Muñoz

El mayor pasmo que experimenté durante mi primer día en Japón sucedió en la caja de un pequeño supermercado de barrio. Hasta entonces me había cruzado unos cuantos detalles ajenos a nuestra forma occidental de hacer la compra, desde el altavoz con ojitos que recitaba las bandejas de comida preparada del día hasta las reverencias y disculpas de los extraños que necesitaban coger algo cerca de mí. Todas estas estampas serían nimiedades comparadas con la dependienta de caja que, después de saludar con una venia, comenzó a retirar uno por uno los artículos de la cesta y a recitar una retahíla en voz alta.

Como no entiendo el japonés, imagino que la chica estaba contando el tipo de artículo, su precio o el número de unidades. La entonación siempre ascendente, homogénea, rítmica; un canto de mi consumismo al que la dependienta dedicaba una precisión y un garbo pulmonar increíbles para quienes estamos acostumbrados a tratar con máquinas de autopago o cajeras que se comunican mediante resoplidos. Además, la cesta se recupera de vuelta con los artículos ordenados con mayor destreza que el azar de una lista de compra. En bandeja, haciéndote ojitos, el lujo de la perfección y el trato servil en un establecimiento adonde tan solo acudimos a cubrir primeras necesidades.

Y, sin embargo, las condiciones de trabajo de la dependienta no serían motivo de alborozo: horas de pie, atenta a reponer los artículos que se van agotando, a buscar cambio para la caja, prever los momentos con mayor número de visitantes, colocar a tiempo los carteles con ofertas y, finalmente, recibir una paga escueta. ¿De dónde sacan estímulos para esa devoción y cuidado al detalle? La dependienta de Sayaka Murata los sigue sintiendo tras dieciocho años trabajando sin parar en una konbini, o supermercado 24 horas, en un suburbio de Tokio donde nada cambia nunca, aunque siguiendo la paradoja del barco de Teseo, en realidad nada de lo que había antes ha permanecido: el expositor de la leche siempre ha tenido bricks a la vista, pero nunca son los mismos de un día para otro.

Las expectativas sociales, y con mayor intensidad en una cultura tan sujeta a la tradición y la responsabilidad familiar como la japonesa, dictan que cualquier persona debe cambiar después de dieciocho años. Entre los baremos de esa evolución destaca el trabajo: la mujer que sigue siendo dependienta tras tanto tiempo es más un brick caduco que una persona renovada, que ha remozado un poco su imagen, o así lo afirman las reuniones de amigas, los familiares plañideros y los hombres a quienes no se les ha pedido su punto de vista.

Las circunstancias de Keiko Furukura son un tanto especiales, pues desde tierna edad Sayaka Murata nos la presenta como un personaje peculiar, tal vez un tanto sociópata, o con un Asperger no diagnosticado. Su imposibilidad para entender las reglas sociales y adaptarse a ellas revela con sencillez y prosa limpia las distorsiones y complejidades de lo normativo: ¿qué orden existe en ser mujer, tener 36 años, llevar un traje de oficinista, sostener un bebé en brazos, beber refrescos de moda, chismorrear y comprar jerséis de una marca, frente a trabajar de dependienta?

Para Keiko esa construcción es tan ridícula como apilar sin sentido bloques de madera: el único orden al que su cuerpo y mente responde es al de la tienda. Desde las latas de café Boss hasta los onigiri pulcramente etiquetados, que despliegan su envoltorio con la elegancia de una mariposa. Un orden que puede asombrar y deleitar oculta, como toda perfección, una crisis detrás. Pero Sayaka Murata es comprensiva y, sobre todo, benévola con lo que es una pasión artística antes que un propósito útil y sensato. Quizá esa robotización de Keiko no es mala cosa, sino un radar único para distinguir los detalles que se salen de los márgenes y la belleza en lo más rígido del día a día.

Me encanto!