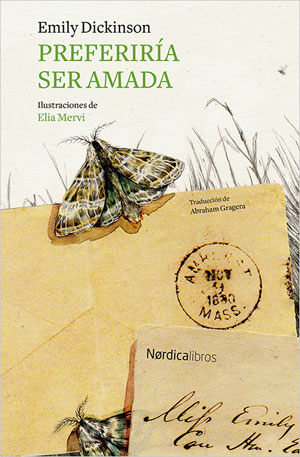

Preferiría ser amada, de Emily Dickinson (Nórdica) Traducción de Abraham Gragera. Ilustraciones de Elia Mervi | por Almudena Muñoz

Es probable que entre los adjetivos asociados a la poesía de Emily Dickinson el más repetido sea pequeño. Las circunstancias de otra clase —la sencillez, la reclusión, la rutina repetitiva, el círculo social estrecho— también acaban calibrándose en función del tamaño, y lo más fácil es decir que la vida de Dickinson cabía en un cerillero.

Uno de los pasmos más genuinos entre académicos y lectores al abordar los poemas de Dickinson insiste en preguntarse cómo pudo escribir semejantes honduras una mujer de Massachusetts, sin apenas salir del jardincillo de su casa. De nuevo, asociamos el valor creativo y la expansión de una obra a partir del espacio que ocupa: ¿es más importante el poema que aparece publicado en un grueso volumen recopilatorio, o el que está escrito en el pequeño triángulo que cierra un sobre? ¿Es más el poeta que pasea por naves de iglesias, panteones y pagodas de todos los rincones del mundo, o el que traza sin parar los dibujos de la luz en el suelo de su recibidor?

Al ilustrar su biografía y obra, el retrato se suele dejar en mano de los detalles, eso que designamos como pequeño: las flores, las mariposas y las abejas que pudieron visitar el alféizar de su ventana, la caligrafía minúscula, las cartas que cabían en el menor de los bolsillos, algún botón o broche que llegó a adornar sus puritanos vestidos. Todo lo que parece dar la razón a su famoso verso «I’m Nobody! Who are you?». Pero Emily Dickinson no era para nada pequeña, y no sólo por relativa altura artística. Su temperamento debía ser fuerte y su tesón en el hogar y la familia, avasallador; tendía a hacer grandes las palabras, componiendo piezas complejas de partes corrientes, regalando la mayúscula a cosas anónimas como Ruina, Libros, Vida, Huésped. Por supuesto, también Casa.

La ilustradora Elia Mervi llena el librito de Preferiría ser amada con esa sensación de memorabilia o escritorio abierto para recuperar sueños, mañanas tranquilas y domingos lluviosos que inspiraron tanto —¿por qué tendría que haber sido poco?—. Entre algunos poemas, cartas a sus confidentes literarios y amigas, y la compilación de los envelope poems o poemillas escritos en los sobres de su correspondencia, el lector puede hacerse una idea de cómo era esa pasión tranquila que impulsaba a Dickinson, y que la muestra como una mujer con más dobleces, contradicciones y dolores que el retrato simple y benévolo de libro de texto.

«Al saber que no podía ser grande, me negué a ser pequeña» escribió Sylvia Plath en su diario, quien nos parece el ejemplo opuesto al ser creador de Dickinson: el amour fou frente a la castidad, la inestabilidad frente a la constancia, la insatisfacción frente a la madurez vital, la necesidad ardorosa de aprobación pública o el contento de la creación privada. Y, aún así, Dickinson también se negaba a ser pequeña, incluso cuando la seguimos asociando al imaginario campestre de Amherst y a los vestidos blancos. La vida, y la poesía, no estaba en los detalles, sino en las manchas: la casa que se estropea, el cuerpo que envejece, la naturaleza que se marchita, los delantales, los platos, las almohadas, las alas de las polillas, las sombras de noche y la definitiva que vemos en el horizonte y nunca se borra.