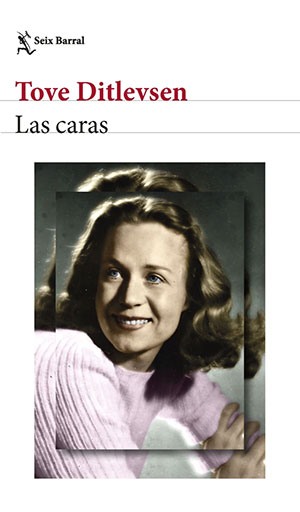

Las caras, de Tove Ditlevsen (Seix Barral) Traducción de Blanca Ortiz Ostalé | por Gema Monlleó

Me resulta imposible leer Las caras de Tove Ditlevsen (Copenhague, 1917-1976) sin tener presente el vívido impacto que me causó la lectura de su Trilogía de Copenhague, tríptico autobiográfico en el que las adicciones, los problemas de salud mental, los amores desgraciados, la maternidad como losa, las dificultades económicas y la pulsión de la escritura conformaban un doloroso cocktail. Me resulta imposible también leer Las caras sin tener en cuenta el suicidio de la escritora, su necesidad de detenerlo todo (por fin).

A diferencia de la trilogía anterior, Las caras es una novela. Pero, ¡ay!, es una novela en la que la protagonista (Lise) es una escritora de literatura infantil (como Ditlevsen) con graves problemas de salud mental (como Ditlevsen) que vive su realidad familiar con dolor (como Ditlevsen) y que intenta suicidarse (como Ditlevsen). ¿Estamos entonces ante episodios biográficos novelados, ante autoficción? No lo sé, y no sé si importa. Lo que sí sé es que durante la lectura de Las caras (de un tirón, un sorbo largo sumergiéndome en ansiedades varias) hubiese querido tener a Lise- Ditlevsen delante para abrazarla, desde la comprensión, compasión y empatía, y decirle que las voces en su cabeza y sus caras en multidescomposición no eran más que el síntoma de una sensibilidad extrema ante las agresiones de un mundo hostil.

“Nada puede extinguir mi furia.

Nada puede restaurar mi fe.

Este no es un mundo en el que quiera vivir.”

Lise vive confundida. Confundida entre el amor y la creación. Confundida entre el cobijo y el encierro. Confundida entre el insomnio y la niebla (su niebla, la de dentro). Lise ve caras (“se ponían la cara nueva como una fatalidad y al mirarse los pies se mareaban”) y oye voces (“las voces volvían a visitarla y, con algo de paciencia, lograba desenredarlas como un ovillo enmarañado”). Lise, como las voces de dentro de Lise, vive enmarañada. Enmarañada en una casa con Gert, su marido (cuyas “infidelidades jamás acabarían en divorcio, porque si tenían lugar era, ante todo, en su honor”), sus hijos (“los niños llevaban la cara como si aún no les valiera y les restasen muchos años por crecer”) y una asistenta: Gitte, consensuadamente amante del marido. Lise no vive: Lise padece la vida. Lise (después de reconocimientos oficiales y premios como escritora) no escribe: se duele de la escritura. Lise no ama: “se hunde en una grieta en el hielo” del amor. Lise, amniótica en su habitación austera (“tenía la desnudez de una tumba sin lápida ni cruz”). Lise, continuamente sobrepasada (“pensó aterrada que era excesivo estar casada con una persona entera de una sola vez”).

“irracional

irreductible

irredimible

irreconocible (…)

ahogándose en un mar de lógica”

El desmoronamiento de Lise sabe a pastillas, a cansancio (“bajo los ojos se le habían formado dos bolsitas redondas que parecían contener los amargos recuerdos de una vida fracasada”), a oscuridad (“a media mañana la luz ya era vieja”), a indiferencia (“a Nadja le impresionaba su tolerancia, pero confundía tolerancia con indiferencia”). Lise es un acantilado en sí misma (“era como un pensamiento desgajado de ella misma que ya no podía recuperar”) y oscila entre un despeñarse voluntario y otro que ella cree inducido (las caras, las voces). Lise es dolor, y sufrimiento, y locura, y pánico, y catástrofe, y agotamiento, y desesperación, y rabia, y fuego, y fragilidad, y fatiga, y anhelo. Anhelo de calma, anhelo de quietud, anhelo de reposo. Anhelo de casi irse (“en los hospitales reinaba una paz blanca con aroma a éter, como cuando das a luz y cesan los dolores”). Y es que Lise no quiere morir, pero quiere detenerse (“presa de una especie de euforia sombría, cogió el frasco de pastillas”), detenerse deteniéndolo todo: no más alcohol en veladas con Gert y Gitte, no más televisión junto a Gert y Hanne (su hija) y sus miradas de complicidad, no más conversaciones de los vecinos del sótano que la alcanzan por las tuberías: “el infierno la envolvió y escondió la cara entre las manos. Cuando las lágrimas le rodaron por las mejillas, fue como si la cara se le fundiera y se le escurriese entre los dedos”. Las voces. Las voces y las caras. Las caras. Su cara. La cara de Lise baconizándose (me imagino a Ditlevsen susurrando a los oídos de Francis mientras este pintaba: la soledad del pintor que nunca permitía que nadie lo viese pintando atenuada por las palabras de la escritora).

“un temor cíclico

que no es luna

es la Tierra

una revolución”

No sé si puede haber algo más terrorífico que una alucinación “verdadera” (entiéndase por verdadera la certidumbre de que la realidad es tal como se está viendo-percibiendo). Y no dudo que Ditlevsen le entregó las suyas a Lise en ofrenda para que el retrato de la locura en Las caras consiguiese una verosimilitud que, como lectora, me iba empapando y a ratos lastrando y hundiendo. La locura rompe todos los espacios seguros y Lise huye de todos los nidos. Su casa es una agresión. El hospital, otra. Su familia es (percibida como) pura violencia. Médicos y enfermeras, también. La vida la oprime y la muerte le es esquiva (“hicieron que Lise se sintiera culpable por no ser una suicida de verdad”). Las caras y las voces siguen acechándola y no hay explicación convincente (“-¿Podría contarme por qué lo hizo? -Necesitaba con todas mis fuerzas ver caras nuevas”) ni vía de escape factible (“anhelaba llegar a un lugar intacto, un territorio virgen aún no hollado por sus pies, una senda sin memoria”). La huida última es la huida de sí misma (“su pasado se alzó frente a ella como un muro que ha perdido la casa contigua en que se apoyaba. La observaba con toda la vulnerabilidad de la infancia. Rezumaba humedad, lágrimas o lluvia”) pero esta Lise la deja para Ditlevsen, que se suicidaría en 1976.

“nunca entendí

qué es lo que se supone que debo sentir

como un ave en pleno vuelo en un cielo lleno

mi mente es desgarrada por el relámpago

mientras vuela escapando del trueno”

“Cerró los ojos, pero no tardó en volver a abrirlos, porque las niñas danzaban detrás de sus párpados y había que protegerlas de los horrores del mundo”. Y en el hospital la locura persiste. Y en el hospital el dolor persiste. Y en el hospital el horror persiste (en mi mente se agolpan diferentes relatos leídos sobre el Hospital de la Pitié-Salpêtrière). Y en el hospital las caras de enfermeras y pacientes se mimetizan con asnos y criadas y seres deformes y gusanos y “mujeres-animales”. Y en el hospital la violencia está en sus uñas y en los cinturones de clavos y en los manojos de llaves que tintinean amenazas y en las bañeras “terapéuticas” (sic) y en el fuego que incendia su cama sin llegar a alcanzarla nunca. Y los pensamientos cabalgan desbocados. Pero las voces siguen ahí, entre las camas, tras los paneles, en los micrófonos escondidos en las almohadas, en las tuberías y las rejillas de ventilación, en los pasillos y los orificios de las paredes. Y la lucidez de Lise, su nueva compre(he)nsión del mundo (“o sea, que no estaba loca, se dijo Lise. Al contrario, nunca había sentido que el cerebro le funcionase con tanta claridad y tanta lógica”), esa vela que arde en su noche (según el verso de un poema de Ditlevsen), es otra alucinación más. Y desde la cama del hospital (“con su edredón frío, húmedo y plomizo como la tapa de un ataúd”) escucha llorar a sus hijos, empequeñece ante las amenazas de su marido, se aterroriza con las palabras de una Gitte maléfica, y siente el incendio de nuevo (“unas llamas rojas de ardían detrás de los párpados y sus lágrimas no bastaban para apagarlas”). Y en la cama del hospital la visita de su madre con las mismas recriminaciones que las de Aurelia Frances, la madre de Sylvia Plath (“¡Lise!, exclamó en tono lastimero, ¿cómo has podido hacernos esto?”). Y aun así: la nana, la canción de la infancia, el espejismo de la paz (“En tierras sajonas había una vez / una niña hermosa. / Una gitanilla que iba con su tribu / por tierras sajonas”). Y en la cama del hospital la insoportable (otra vez, otra vez, otra vez) imagen de Hanne con Gert (y sus zapatos rojos, y su risa de adulta, y sus piernecillas doradas enroscadas en las de él, y ese “pirulí de rayas rojas y blancas” mordisqueado desde la inocencia… -“Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Pecado mío, alma mía. Lo-li-ta…”-). Y en la cama del hospital los terrores que van y vienen mientras su cara, su cuerpo, descompone su belleza (“tenía un cuerpo en desuso de vientre hundido y flácido y unos pechos de nodriza vacíos, con los pezones duros y oscuros. Un cuerpo que ya no deseaba nadie”). Y en la cama del hospital el cuerpo ovillado, inmóvil, para detener las voces que la embriagan y las caras que la atormentan.

“apuntalada

varada

mi cuerpo se descompensa

mi cuerpo se deshace

nada que alcanzar

más allá de lo que alcancé”

El desenlace de Las caras lo imagino como un punto y seguido. La estancia en el hospital, la vida familiar, el regreso a la escritura (terapéutica de inicio), no son más que el pensamiento abisal de Nietzsche: eterno retorno del que es imposible escapar. “Soy los últimos coletazos de tu enfermedad y no es seguro que vuelvas a oírme”, le dice una voz a Lise. Y ella, enferma, inquieta, adicta, se aferra secretamente (Ditlevsen no lo escribe, pero yo estoy segura) a esa voz, a ese mundo, a esa realidad que es la suya intrínseca, la de las capas de su piel de las que no puede ni quiere deshacerse. Las voces de Lise-Ditlevsen, como las de Virginia Woolf, serán una montaña rusa permanente de palabras y silencios, el paisaje en el que (sobre)vivir, una placa tectónica con sabor a hogar siempre a punto de romperse bajo sus pies. ¿En qué momento se le romperá a Lise? No lo sé, no está escrito. A Ditlevsen se le rompió definitivamente la noche del 7 de marzo de 1976 (¿a las 4.48 –“la hora feliz / en la que la claridad hace su visita”-, como escribió Sarah Kane?) tras ingerir una sobredosis de píldoras para dormir. Yo, lectora de todos sus desgarros (comenzar por la Trilogía de Copehaguen fue definitorio), vigilo mis propias fallas mientras le digo adiós.

“mi pensamiento se aleja con sonrisa asesina

dejándome una angustia discordante

que me ruge el alma.

cero esperanza cero esperanza cero esperanza cero

esperanza cero esperanza cero esperanza cero esperanza”

(*) Todos los versos incluidos en esta reseña pertenecen a la obra de teatro 4.48 Psicosis de la dramaturga suicida Sarah Kane (Essex, 1971-Londres, 1999).