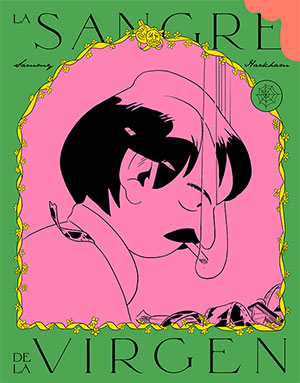

La sangre de la virgen, de Sammy Harkham (Fulgencio Pimentel) Traducción de Alberto García Marcos | por Óscar Brox

Resulta difícil imaginar otra nación más obsesionada con sus propias mitologías que Estados Unidos. En parte, porque su Historia no deja de ser corta; en parte, también, porque su evolución se ha producido a grandes zancadas. Sin tiempo, casi, para digerir un cambio antes de que se precipite otro. Ahora que Hollywood vuelve la mirada una y otra vez a aquellas décadas en las que el cine echaba a rodar y las estrellas y las historias se fabricaban con otra pasta, esa obsesión de la que hablaba líneas arriba viene acompañada de cierto poso de amargura. Puede que para algunos sea nostalgia, pero la lógica capitalista del asunto y su velocidad para transformar a la sociedad indica lo contrario. O sea, que todo fue más fugaz. Y que eso, después de tanto tiempo, se acaba por olvidar.

La sangre de la virgen arranca en un momento en el que los grandes estudios viven su eclipse, a falta de que entren nuevos conglomerados de negocios para renovar (o reforzar) sus estructuras decadentes. Los independientes asoman la cabeza desde los márgenes. Y el cine de género ya es abiertamente carne de exploit. Rodajes rápidos, guiones malos, películas que atiborran las salas fuera del radar de la burguesía hollywoodiense. Y, con todo, hay algo todavía hermoso en ello. Una forma de resistencia. Sammy Harkham lo sabe y nos explica con detalle los pormenores de ese rodaje accidentado a través de su figura principal: Seymour. Un guionista, un director, alguien sin mucho futuro en la industria que, sin embargo, aún cree en la basura a la que pertenece.

Para Harkham ese cine de producción veloz e impacto posee algo diferente. Es como una puerta alternativa para narrar los últimos estertores de un sistema y de sus protagonistas principales; la mayoría, anónimos. Tiene, también, esa rara épica de los perdedores, de los que no dejan de intentarlo aunque se limiten a fracasar. Basta con que en algún momento rocen lo que tanto andan buscando para renovar esa promesa inalcanzable. Y es, en definitiva, una buena metáfora, o una buena ficción, con la que arropar otros problemas más mundanos: la ansiedad de la paternidad, la llegada de la madurez, la familia, el sexo, el deseo, el dinero y la manera que tenemos de lidiar con ese complejo entramado de anhelos que planteamos en nuestra juventud solo para comprobar, un poco más tarde, que nunca llegarán a cumplirse.

Seymour, el protagonista, está marcado por la diáspora. No es el único personaje. El cine, en cierto modo, es su escenario lógico: qué mejor lugar para alguien que, en fin, no lo tiene. Harkham no lo dibuja como alguien antipático, pero sí con ese lastre de no dar nunca con la tecla correcta. Con un poco de mala moral cuando se acuesta con alguien o flirtea o se emborracha o hace el tonto. No hay nada de frívolo en ello, pero su autor sabe cómo hacerlo resaltar en unas viñetas marcadas por cierto humor gélido. Como de chiste sin gracia o risas cuando lo que toca es puro drama. Quizá por eso resulta tan fascinante su afán por acabar esa película que le ha caído por casualidad, como si fuese la clase de tarea cuya culminación ayude a reparar el resto de cosas rotas en su vida.

La meticulosidad de Harkham es total: cada página rebosa de viñetas, de información y diálogos; tanta que uno tiene la sensación de que ralentizan el frenético desarrollo del resto de cosas. Se detienen, merodean por esa camarilla de personajes excéntricos, perdedores y oportunistas y muestran sus pequeñas miserias e insignificancias. Hay amor en todo ello, trabajo y elaboración. El dibujo parece veloz, pero es solo una pista falsa. Basta observar cada detalle cuando Harkham se concentra en la viñeta. Su descripción del espacio, de las calles, las viviendas y lo que se desprenden de esos modos de vida tan sencillos. Todo lo que tienen de destartalados y, al mismo tiempo, de atribulados. Y cómo, en la mayoría de ocasiones, nos muestran una ciudad silenciosa, vacía y nocturna. Ese gran gigante dormido.

En La sangre de la virgen conviven unas cuantas historias. Mi favorita, una obra maestra, es aquella en la que su autor lleva a cabo una síntesis total de lo que es el cine y lo que fue Hollywood. Dos mitologías casi, casi al borde del crepúsculo. También ese paréntesis familiar con el Holocausto narrado a través del rostro de la madre. Ambos son relatos, metafóricos o literales, en los que Harkham demuestra una soltura narrativa apabullante, además de una variedad de registros en el dibujo y el uso del color. En ellos imprime otro carácter, más seco, más áspero, dibujando a toda velocidad cómo se precipitan las cosas sin que en realidad podamos hacer algo para evitarlo. Bien es verdad que tanto protagonismo tiene Seymour como su mujer, a la que el autor describe en sus pequeñas miserias y anhelos, marcada por un presente malhumorado y un pasado de nostalgia infinita que, pensado detenidamente, tampoco es que sepa a gran cosa.

Lo meritorio de esta obra extraordinaria es que es, en sí misma, una cápsula del tiempo. Harkham invirtió unos cuantos años en ella, tantos como para pulir un estilo, crear unos personajes y construir y destruir un mundo. Pero, también, para llevar a cabo una meticulosa disección de una época fatalmente herida; uno de esos últimos momentos de inocencia genuinamente americana antes de que la decepción y el consumismo voraz se instalase en los corazones de sus paisanos. Y, por un segundo, al leerlo tienes la sensación de que hay tanta información, tal detalle, tanta abundancia de viñetas, gestos, reacciones, pensamientos en voz alta y baja, porque son herramientas que emplea su autor para detener un poco el tiempo. Saborear esa historia de pocas victorias y unas cuantas derrotas frente a la mediocridad de la realidad. Porque, una vez pone el ojo en la Historia, con mayúsculas, su velocidad es tan apabullante que lo devora todo. Y en una industria, y en la mismísima sociedad, tan acostumbrada a las transformaciones brutales, eso solo puede entenderse como lo más parecido a un puro acto de amor. Al fondo, la ciudad sigue palpitando.