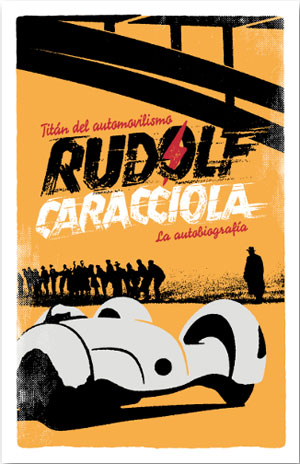

Titán del automovilismo, de Rudolf Caracciola (Macadán) Traducción de Antonio García-Gross | por Óscar Brox

¿Por qué no superar al animal más veloz? En algún momento del pasado siglo, la revolución tecnológica se alió con la vanidad humana para poner a prueba los límites de la automoción. En aquel entonces, las carreras de coches no se producían sobre un circuito cerrado sino en un trazado natural; es más, ni siquiera los pioneros vehículos eran capaces de alcanzar las fantásticas velocidades de los modernos monoplazas actuales. Y, sin embargo, paulatinamente florecían los pequeños premios, los eventos populares, que saludaban con cada vez mayor curiosidad ese teatro de altas pasiones protagonizado por ingenios fabricados con aluminio y alimentados con combustible que conducían a los hombres hasta la última barrera. A buen seguro, Rudolf Caracciola fue una de las estrellas de aquel fulgurante universo del automovilismo que comenzó a brillar durante la década de 1920; precisamente, en ese lapso de tiempo entre guerras que vendió la vana ilusión de una Europa que despertaba de su pesadilla.

A diferencia de otros compañeros de carreras, fallecidos demasiado temprano en algún aparatoso accidente, Caracciola vivió el progreso de aquella exótica aventura en sus etapas más importantes. En muchos aspectos, Titán del automovilismo es un cuaderno de apuntes, casi un ejercicio de autoanálisis, en lugar de una biografía al uso. Poco antes de morir, a causa de unas complicaciones hepáticas, el piloto alemán tuvo tiempo de reelaborar sus intensas memorias desde una mirada, digamos, madura. O asentada. Una mirada que, ante todo, le llevaba a preguntarse por los motivos que le habían llevado hacia el mundo del coche, de la velocidad y la fatalidad. Ese que tan extraordinariamente plasmó Robert Daley en De bólidos y hombres. Un mundo que entremezclaba la gloria de la victoria con el horror de los accidentes mortales. Las jóvenes vidas que se apagaban entre el fuego y los choques fatídicos. La catarata de nombres que, de un evento a otro, desaparecían dejando una sombra, un recuerdo fugaz, tras la colisión. Y lo cierto es que Caracciola esgrime, desde las primeras líneas de su libro, una determinación total por conquistar ese sueño sobre ruedas. Por domar, cueste lo que cueste, a una bestia con una potencia de 300 o 400 caballos.

Caracciola fue un titán, un corredor marcado por su obstinación a la hora de competir; daba igual que prácticamente se hubiese pulverizado su pierna derecha en un accidente y el esfuerzo de las carreras le llevase al desmayo. Ni siquiera el terror a morir tras un error fatal en una curva le amilanaba. Quedaba ese deseo, infantil pero no por ello menos hermoso, de cabalgar a lomos de una máquina de aluminio hasta el infinito. De ser el más rápido. El mejor. De capturar toda la nobleza que atesoran las gestas humanas, las quimeras que solo parecen alimentarse de anhelos, nunca de realidades. La grandeza, en definitiva, de un deporte que fascinaba por su enorme dificultad. Por el riesgo que depositaba en cada acción, por el peligro de perder la vida. Resulta inevitable observar un tono de melancolía en sus palabras, en tanto que ese desafío humano no caminaba en la misma dirección que el espectáculo guardaba para el automovilismo. En ese sentido, es muy elocuente la comparación que esboza de ese mundo en América y en Europa. Para la primera, lo importante no es la técnica sino la velocidad. El asombro. El mito. Que cada carrera sea irrepetible. En cambio, en Europa se fraguaba un sentimiento de compañerismo, de coches, pilotos y escuderías marcados por el coraje y el valor.

Leyendo su autobiografía, se puede notar el pragmatismo de Caracciola a la hora de tratar ciertos episodios delicados. La muerte de su primera mujer es un doloroso borrón que solo la velocidad del automóvil parece desdibujar de su memoria. Su relación con la Alemania de Hitler una deuda moral por la que pasa de puntillas, casi de refilón, apelando a los años turbulentos en los que Europa vivió bajo el signo de la masacre. Su infancia no abarca más de dos líneas y sus primeros trabajos en la mecánica y la venta de coches no dejan de ser un brevísimo prolegómeno para abandonarse a la pasión de la velocidad. Y es que solo esa palabra podía capturar en su totalidad los rasgos de Caracciola: velocidad, trueno, rayo blanco proyectado sobre el estirado trazado de Monza, de Mónaco o de Trípoli. La mirada siempre en el horizonte, las manos en el volante y las marchas, el corazón en la victoria absoluta. Más allá de eso, nada se podía saber. Nada más valía la pena vivir.

En algún momento del pasado siglo, el hombre anheló ser más rápido que cualquier cosa, batirse en duelo con el horizonte y alcanzar el último punto sobre la tierra en el menor tiempo posible. La historia de aquellos primeros corredores fue terrible, dolorosamente humana, insuflada de altas y bajas pasiones que no escondían el pavor ante la repentina muerte. También fue épica, al menos, en su manera de llevar a la automoción hasta su profunda innovación. Rudolf Caracciola fue uno de los titanes más longevos en el noble arte de domar vehículos que podían pasar de los 400 Km/H. Y ahora, más de medio siglo después de glosar sus hazañas, solo queda de él esa sensación imprecisa de velocidad. Como si recorrer las páginas de sus memorias fuese algo parecido a divisar una bala plateada desde los asientos del trazado de Trípoli o en los montes que decoraban la Targa Florio. Como ver a un fantasma, a un mito. A alguien que, en definitiva, es leyenda.

[…]

Si no quieres perderte ninguna reseña de las que publicamos, puedes suscribirte a nuestra lista de correo. Es semanal y en ella recordaremos todo lo publicado durante los últimos días.