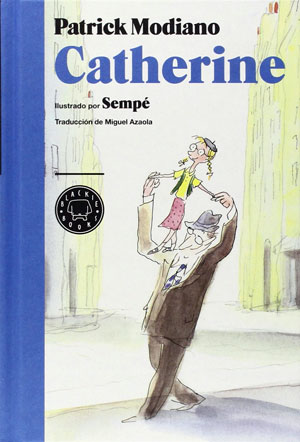

Catherine, de Patrick Modiano, con ilustraciones de Sempé (Blackie Books) Traducción de Miguel Azaola | por Almudena Muñoz

Cierto libro llega a las manos de una niña (lo habrá escogido ella misma, porque los niños no son tontos, y si ha escogido mal la huella que deje será igual de importante que un buen hallazgo). Ella lee apaciblemente en una mecedora, en un dormitorio a solas mientras desde el salón los mayores muelen sus conversaciones sin sentido, rostro, ni torso. Decide, entonces, probar a hacer aquello que practica la otra niña, la protagonista del libro: ¿y si ella también pudiese mover objetos con sólo desearlo mentalmente? (Telequinesia, dicen desde el salón, pero es un sonido ininteligible.) La planta de hojas largas y estrechas que escoge para su experimento parece temblar en algún momento, pero es posible que se deba a alguna corriente del cuarto o a la propia cabeza de la niña, que empieza a no soportar toda esa energía dirigida a través de los ojos. (Se va a dejar la vista con tanta lectura, ojalá se concentrase así con los pretéritos pluscuamperfectos, toca una revisión oftalmológica, comentan a lo lejos.)

La maceta no se movió, y sin embargo la niña continuó leyendo. Acabaría necesitando gafas y cumplió con todas las conjugaciones de los verbos.

Esa podría ser Catherine Certitude, pero la niña de Patrick Modiano siempre ha tenido la nariz pinzada por unos anteojos. Tal vez la niña de la mecedora y ella podrían haberse hecho amigas, intentando que las jardineras floten por el aire. Las retrataría el ilustrador francés Sempé, como también conseguiría Quentin Blake, mediante unas pocas líneas temblorosas y de trazo abierto, apenas unas manchas de color borrosas (el estado de quien se aparta las gafas, de concentrarse demasiado en la telequinesis). En ese patio de recreo conviven los pequeños que saben de sobra que los adultos parlotean y bisbisean y se llevan las manos a los bolsillos de las gabardinas por chanchullos nada lícitos, de los que no deben aprender ejemplo, de manera que siguen chillando con alborozo a la salida del liceo, gritándole a los mayores, ¡venga, va, quitaos las gafas y merendemos! Modiano lleva gabardina, pero en lugar de susurrar, vocea; deposita los quevedos de autor serio en el suelo y ejecuta una danza india alrededor de ellos. Hay que rendir tributo a las lentes que permiten ver con nitidez los colores y contornos, los dibujos más realistas, la realidad fea, constante y predecible sin la que no existiría ese otro mundo borroso de la ficción. La balanza exacta de las cosas, de padre e hija, dos líneas de recuerdos confundidas en una edad futura.

A pesar de la categoría de libro infantil, Catherine es una benjamina que luce los mismos rasgos que sus hermanas mayores. Un conjunto de paseos, en definitiva, por un París acogedor pero ajeno, un choque cultural convertido en rutina familiar y un árbol genealógico que tiene por raíz el apellido de una certeza caótica: resulta imposible acabar diferenciando los hechos auténticos de los deseados, las escenas reescritas sucesivas veces en una memoria demasiado permeable al adorno. Y esto lo saben mucho mejor, lo sabe Modiano, los niños que siempre han lucido gafas. A ellos va dedicado un libro breve, de formato adulto, que los conduce un poco más lejos del esquema del cuento y la aventura, adentrándolos en el mundo que ya conocen tan bien. Una vida repetitiva de la que ellos recuerdan actos corrientes transformados en escenificaciones mágicas (¿Qué hace tan quieta frente al ficus? ¿No se va a marear tras veintisiete vueltas en el carrusel? ¿Y esas cabriolas delante del espejo, cuando la academia de ballet ya ha cerrado?).

Con suerte, contarán con un cómplice adulto, como el padre de Catherine, pero para todos los huérfanos de rincón que oían a los mayores servir café en la sala principal viene Modiano al rescate, que no es otra acción que una pesca selectiva pero rabiosamente libre. Esa sonrisa pícara que algunas almas benditas portan frente a la tristeza, la precariedad, el desdén y la carencia, que habrían hecho de la infancia de Catherine y Modiano una novela vasta y repleta de charcos, a la manera de Betty Smith. La historia no se marcha a Estados Unidos hasta mucho más tarde, cuando los finales melancólicos de ciudad elegante y prometedora à la Wharton contienen una esperanza más luminosa, en la que no falta el destello de un hastío, prontamente remediado por todas las posibilidades del recuerdo y la ficción (el recuerdo o la ficción). ¿Es el Premio Nobel una manifestación en contra de los anteojos, un fantasía inalcanzable que el niño finge frente a los escaparates de un París que siempre es oscuro o cabaretero? Modiano intercambia gafas y antifaz, lo mismo que la niña que puede leer el libro de un adulto y el adulto que puede disfrutar con la novela de y como un niño.

La planta sí se movió, porque la niña continuó leyendo. Pero no fue solo una maceta, ni una sola niña, sino un invernadero entero.