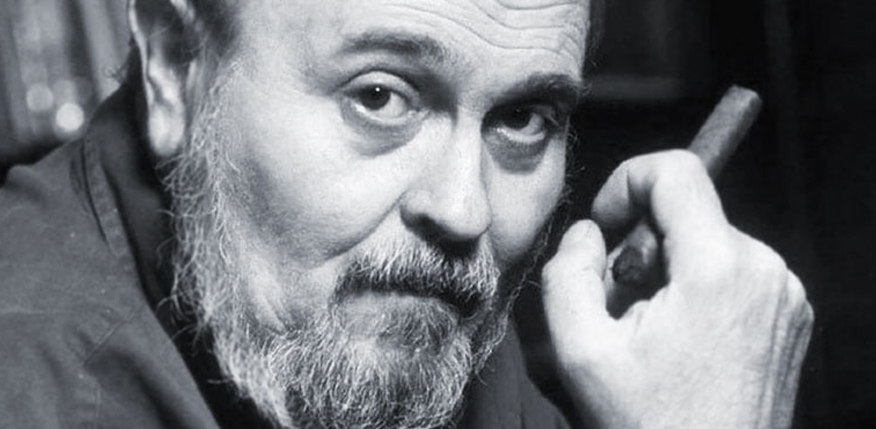

Triste, solitario y final, de Osvaldo Soriano (Altamarea) | por Juan Jiménez García

Vamos allá. Otra vez. Triste, solitario y final era la última frase de El largo adiós y fue la primera novela del recién treintañero Osvaldo Soriano. Soriano cuando aún no era Soriano, solo un periodista argentino que había jugado y seguía jugando al fútbol y aún no se le podían reprochar cosas como vender muchos libros, porque aún no había vendido ninguno y tardaría lo suyo en hacerlo, y hasta podemos decir que no fue cosa suya hacerlo, sino un raro embrollo por el que anduvo la editorial Bruguera en sus días. Un día de verano, que allí, al otro lado, no es verano, un día como este, casi este, aparecía la primera obra de un autor que estaría destinado a serlo todo, vender más que nadie, pasar al olvido y hasta concitar, cómo no, desprecios (Bolaño) y aprecios (Piglia), mientras que ahora, hasta hace bien poco, andaba desaparecido, totalmente desaparecido, momento en que apareció providencialmente Altamarea y lo sacó de allá donde estuviera, primer o sexto círculo del infierno. Así, durante años soñábamos que algún día podríamos compartir con los demás el gusto por Triste, solitario y final, puerta de entrada a un culto iniciático, un culto divertido, noir y trepidante, con sus fieles y fanáticos (cómo no) seguidores. Soriano montó un artilugio fabuloso: un día, Stan Laurel (el flaco de El gordo y el flaco) se encuentra con un viejo y medio acabado detective llamado Philip Marlowe, personaje de Raymond Chandler, con cara de Humphrey Bogart (en sus mejores tiempos, que no eran, repito, esos). El flaco, en su vejez, le propone un asunto: quiere que investigue como acabó pobre y olvidado, barrido al rincón de la historia cinematográfica. Marlowe no está muy por la labor, pero cuando no tienes dinero, cualquier cosa que te pague las facturas viene bien. Muere Laurel. Fin del primer tiempo. En el segundo tiempo, hechas las presentaciones, Osvaldo Soriano aparece. Como personaje, quiero decir. Marlowe es más viejo aún, está más decrépito y más enfadado con el mundo. Tiene más facturas sin pagar, no tiene gas y poco lo queda para no tener ni electricidad. Tiene un gato que le mira desafiante y sí, es triste, solitario y final. Soriano es lo que es: un periodista argentino que está allá, en territorio yanki, buscando saber algo más sobre aquella vieja pareja de cómicos. Cruzados los destinos, uno será el gordo y el otro será el flaco, y ahí empieza una última película, llena de trepidante destrucción. E igual que no es fácil darle forma al fin del mundo sin que quede todo en una maraña de situaciones y palabras que tropiezan entre sí, de párrafos que se derrumban, personajes insustanciales o capítulos para ser arrancados y lanzados por la ventanilla del autobús o tren en marcha, no es fácil hacer lo que hace aquí Soriano, que es todo lo contrario. Logra sostener el caos, darle sentido a la acción sin descanso, construir un nuevo gordo y un nuevo flaco que de tan locos son conmovedores, ir saltando al borde del abismo sin caerse nunca, y construir un clásico de la literatura que nada puede derrumbar, porque cuando acaba, solo quedan escombros, tal ha sido su nivel autodestructivo. Sentados sobre esos escombros, solo queda esperar. Y así acaba todo, esperando. Osvaldo Soriano encontró una novela, pero también una manera de seguir escribiendo. Si el cine, le contaba Samuel Fuller a Ferdinand/Pierrot, era un campo de batalla, la literatura también podía serlo. Al menos aquí y ahora. Luego vinieron más novelas, que en mucho o algo participaban de esta. Era como si el escritor escarbara en esas ruinas para seguir sacando personajes e historias, que poco parecían tener que ver, pero que compartían un cierto sentido de contar y caer. Contar la historia de Argentina o la historia de pobres desgraciados al límite de la Historia o al borde del camino. Personajes atravesados por el destino o, más bien, atropellados por él, que, aun así, conservaban la dignidad de los que fracasan más y mejor.