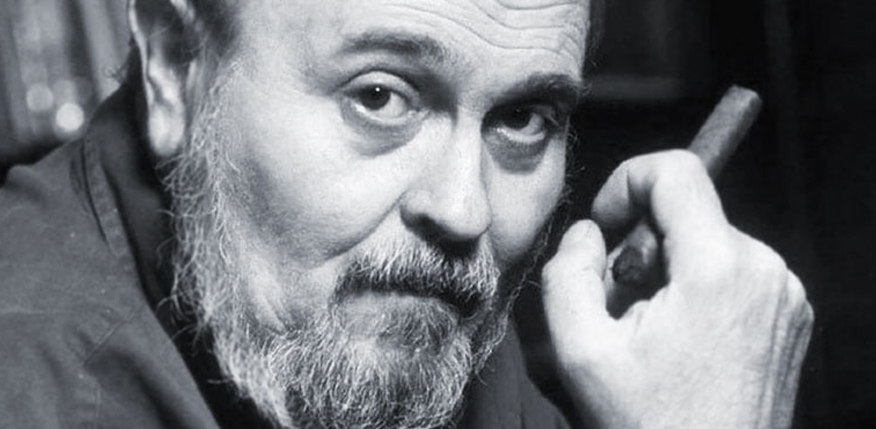

Cuarteles de invierno, de Osvaldo Soriano (Altamarea) | por Juan Jiménez García

Decía Ricardo Piglia que Cuarteles de invierno era tal vez, el mejor libro escrito en el exilio sobre la dictadura argentina. Pienso… La dictadura no se nombra. Es un miedo, es un temor. Es el miedo que se te mete en los huesos, lento, un aire, algo que nos atraviesa, también como lectores, como lectores distantes, en el tiempo, en el espacio. El miedo es algo que no conoce de esas distancias. Está ahí, siempre. Solo necesita, de algún modo, ser llamado, convocado. El temor a los otros, que nadie sea inocente, por acción, por omisión. Los otros. El miedo es algo que surge de dentro. El temor viene de fuera. En la novela de Osvaldo Soriano están ambos, como una única cosa que se enreda en esos dos personajes terminales, esos dos personajes acabados a los que les queda toda la vida por delante. Una vida que se les hará interminable, de la que ni tan siquiera quedaran los buenos recuerdos de épocas emborronadas en su memoria, porque la transición entre una vida vivida y ese resto por vivir se ve interrumpida por ese derrumbe físico y mental que son los hechos, la sustancia de esta obra. Andrés Galván es un cantante de tangos que tuvo su momento y ahora tiene los restos de esos momentos. Un montón de trastos que no le sirven para gran cosa. Para que lo llamen de un pueblecito para cantar, Colonia Vela. Allí, en la estación, se encuentra con Tony Rocha, un armario, un tipo tremendo de grande, un boxeador con innumerables victorias y alguna derrota, que también ha sido llamado a las fiestas, para enfrentarse en un combate que puede significar su lucha por el título nacional. Última oportunidad de ser alguien, de darle un sentido a tanto golpe, a la furia y el dolor. Son dos pobres hombres, pero con algo de dignidad, que es lo peor que te puede pasar, en esos años de dictadura militar. Y es que Galván no lo sabe y lo sabrá, que ha sido contratado por los militares. Que la fiesta es de los militares. Y Rocha también, que se tiene que enfrentar a un oficial nacido en el pueblo, aunque a él le da todo igual, porque es un bruto. Un bruto con sentimientos, pero impulsivo. No son héroes ni antihéroes. Son gente corriente.

En Colonia Vela están los militares, la policía y las fuerzas vivas, representadas por la turbiedad, el fango, del doctor Ávila Gallo. Están los que miran a otro lado y los que no miran hacia ningún lado, como Mingo, un indigente, el único que les ayuda, algo que no le conviene. Un pueblo de muertos vivientes, aunque sería más exacto decir de vivos vivientes. Osvaldo Soriano no escribe sobre la dictadura militar: está ahí, no necesita ser remarcada, sino narrada, dejada a la intemperie de los gestos, de las palabras, de los lugares comunes. Escribía desde el exilio, pero entendía bien que había dejado atrás. Leyéndole sentimos ese miedo. No es una sensación. Es algo físico. En su narrativa sostenida de diálogos, en su sentido del ritmo heredero de la mejor novela negra, todo va desbarrancándose, tocado por la fatalidad. En nuestro estómago, un revoltijo de sensaciones, una falta de aire, que no nos explica, pero nos hace entender aquellos años. Sí, Soriano estaba lejos, pero esa lejania solo te lleva físicamente a otro lado (que no es poco, conociendo la historia), pero te quedas mentalmente allá, con ese hormigueo de la inquietud. Y es fácil entenderle porque nosotros, aún lejos de lo terrible, estamos cerca de lo inquietante. Estos tiempos absurdos, trágicos, en los que una y otra vez nos representan al borde de una catástrofe. Tiempos de noticias de mierda, que parecen atentar contra toda esperanza, como si nos quisieran eternamente asustados. Somos igual que nada, igual que ese cantante y ese boxeador, perdidos en lo ajeno, movidos por otras fuerzas y corrientes. Tal vez por eso, cuando leemos Cuarteles de invierno, nos invade ese miedo y ese temor y nunca la indiferencia.

Por qué siempre acabo escribiendo sobre mí… No sé dónde leí que la crítica es una forma de autobiografía… Si, lo sé, pero me da pereza buscarlo. La escritura, como decía Bohumil Hrabal, debe abofetearnos, como hace Osvaldo Soriano. No puede dejarnos fríos, no puede dejarnos solos. No podemos leer sobre aquellos años y quedar impasibles, pero lo verdaderamente grande, es ser capaz de dejarnos al borde del abismo, contándonos unas vidas comunes, como las nuestras, que se ven atrapadas, como atrapadas quedarían las nuestras. No sé si este es el mejor libro sobre la dictadura argentina, pero sí que es un libro terrible (aunque inquietantemente divertido) sobre la condición humana y, por lo tanto y del mismo modo, sobre lo inhumano. Cuando llegamos al final, derrotados todos, entendemos que está bien así. Zarandeados, está bien así. Señales desde el más allá para los tiempos eternamente presentes.