Nuestra piel muerta, de Natalia García Freire (La navaja suiza) | por Óscar Brox

Hace años se me quedó en la cabeza una cuestión etimológica en torno a la ética. Ética proviene de ethos, que es, entre otras cosas, el lugar en el que se habita. Un lugar, un hogar, una casa, la raíz desde donde brotan todos los actos humanos. Vuelvo a ello después de leer Nuestra piel muerta, de Natalia García Freire, en la que su protagonista, Lucas, vuelve a un hogar que ya no es el que recordaba. La muerte del padre, la ausencia de la madre, la presencia de dos extraños, lo han convertido en otra cosa. En otra casa. Y, en consecuencia, Lucas solo puede mantener una especie de monólogo dirigido al fantasma de su padre como un último intento de atrapar lo que queda de aquello. De conservar esa pizca de humanidad que ya no puede brotar en el nuevo hogar. Un mundo ínfimo.

Ese mundo que convoca García Freire parece desmoronarse a cada página, entre ruinas, polvo, insectos e imágenes, casi, alucinadas, en las que su protagonista apenas puede atisbar los restos del naufragio. La autora se acerca a esos ritos menores que forman parte de lo cotidiano, como esas tres nodrizas de la casa familiar que se dejan trenzar los cabellos, como la clase de imágenes que perduran en nuestra memoria. De hecho, más que palabras, el relato está construido a través de imágenes: están las camas viejas y enjutas, con barrotes altos; están los pezones de Sarai, que Lucas recuerda porque lo amamantaron; o las enaguas de la madre, con ese olor a flores y naftalina. Más que un inventario, la autora se vale de esas imágenes para transformarlas en otras, de manera que el pasado de su protagonista no tenga ya dónde asentarse en un hogar completamente transformado. Las camas de las nodrizas, por ejemplo, recuerdan a las de un internado o un hospicio; ese gesto de trenzar sus cabellos, las convierte en otras diferentes; los pechos de Sarai evocan en Lucas la imagen infantil de una loma de tierra de la que sacaba lombrices. Poco a poco, García Freire lleva a cabo un proceso de demolición de ese recuerdo familiar, mostrándonos la negrura de los pensamientos de su personaje y la forma en la que van contaminando cada recodo del hogar.

No en vano, la novela comienza discutiendo la posibilidad de un regreso. De una vuelta que nadie espera, que no servirá para ajustar cuentas, tan solo para velar a unos fantasmas familiares allí donde solo quedan ruinas. Ruinas y, también, desconocidos. Esa fuerza externa que representan Felisberto y Eloy, los extraños, los salvajes, aquellos cuya presencia impone a Lucas la impresión de que, pase lo que pase, ya no se puede regresar a casa. A esa casa que uno podría imaginar como la de un cuento gótico, marcada por sombras y silencios, habitaciones cerradas y huellas de vidas agotadas, pero que, en cambio, García Freire nos muestra en su podredumbre. En su corrupción. Con esa expectación con la que asistimos a los momentos previos del derrumbe. Del colapso.

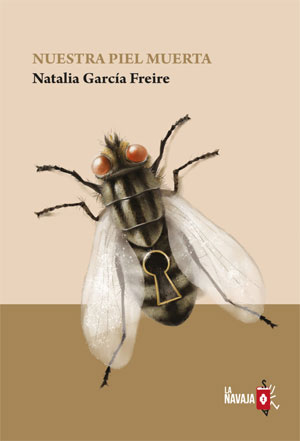

Para García Freire, eso que queda, eso que todavía resiste, es como la piel muerta que aún no se ha separado del cuerpo. El residuo de algo que ya no está, de lo que, en el mejor de los casos, queda una cicatriz. Lucas espía a los extraños con la precisión de un entomólogo; su horror, su comportamiento grotesco, su corrupción moral, es esa misma piel muerta que se agarra a la casa. Como señala en un momento de la novela, todo adentro se metamorfosea. Por momentos, ese monólogo dirigido al padre muerto roza una intensidad total. Un derroche de imágenes, de sensaciones, de olores y hedores que envuelve la imaginación de su protagonista en una permanente alucinación. Como esos insectos que trepan por la madera, conquistando poco a poco un espacio vital que Lucas ya no puede sentir como propio. Tan solo, quizá, como la pesadilla viviente del hogar que fue.

La presencia de los insectos, de esa progresiva descomposición que se hace cada vez más manifiesta en la novela, tiene una lectura interesante por parte de su autora: bajo ese primer plano, degradado y corrupto, se esconde otro de orden subterráneo que nos recuerda todo aquello que resiste a la invasión de los extraños, a la violación de la memoria familiar. Los insectos, las larvas, las arañas, de pronto, se convierten en ese único vestigio, vector de la identidad del protagonista, que ejerce de contrapeso a la oscuridad en la que se ha sumido la casa. Como un último reducto para la imaginación allí donde solo parece brotar la pesadilla; como una postrera llamada a ese mundo que, pese a todo, resiste. Un mundo ínfimo, decíamos, a ratos extraño, en el que paradójicamente su autora localiza los débiles signos de humanidad, algo de luz entre tanta tiniebla, con los que levantar acta del regreso de su protagonista al hogar que en algún momento existió.

1 thought on “ Natalia García Freire. Un mundo ínfimo, por Óscar Brox ”