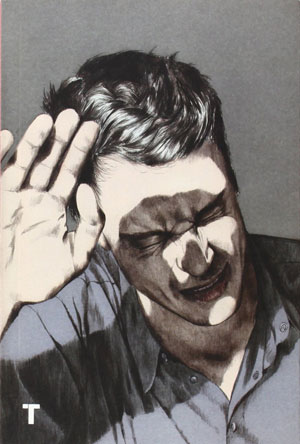

Hacer el bien, de Matt Sumell (Turner) Traducción de Ismael Attrache | por Óscar Brox

La vida moderna nos ha acostumbrado a recurrir a innumerables argumentos y mentiras para taponar las pequeñas heridas que no sabemos curar. Nunca la verborrea ha sido una herramienta tan socorrida y los aspavientos que la acompañan una comunicación tan fracasada. Hagamos lo que hagamos, siempre nos descubren; siempre dejamos escapar esa información oculta que permite encajar las piezas de nuestro malestar. Tal vez, esta es otra manera de decir que no podemos protegernos de nuestras emociones, de esos momentos en los que debemos ceder ante nuestra vulnerabilidad. Sea como fuere, aún no hemos aprendido la lección y tratamos de convencernos de que existen los dolores útiles. Como si un problema se resolviese con un puñetazo.

Hacer el bien es la clase de novela que explora todas estas cuestiones con unas pinceladas de humor. Al fin y al cabo, nos gusta echar mano de esto último para restar importancia a nuestras preocupaciones. Sin embargo, el humor de Matt Sumell es más bien melancólico, producto de una risa impaciente que empieza a notar su falta de efectividad. Un poco, como esos personajes graciosos asqueados porque no pueden ser alguien diferente. A su protagonista, Alby, le sucede algo parecido. Bastan unas líneas de monólogo interior para encontrar toda la costra de frustración, ese mal sabor de boca que arrastra su cansada existencia. Y eso que apenas ha pasado la treintena, aunque lo poco que sepamos de su vida consista en un repertorio de porrazos, discusiones agrias y un retrato familiar disfuncional. Más que cicatrices, nos dice Sumell, lo que Alby tiene son huesos rotos. Nada que una cerveza barata no pueda curar. Si las cosas van mal, bastará con pegarle un puntapié al mapa de América y cambiar el paisaje del Este por el del Oeste. Así de sencillo.

En un momento de la novela, su protagonista razona por qué es preferible el dolor intenso a la molestia. Con esta última, piensa, los problemas nunca pasan de largo. Al menos, el primero te deja lo suficientemente grogui como para que aquellos apenas sean un espejismo en la actividad cerebral. En breve, nada que no pueda solucionarse con una pelea, una borrachera, la fantasía sexual con una desconocida o el perro tonto y obeso que no cabe por la puerta de la cocina. Cada cual se inventa un método para vencer al desencanto y la falta de metas; a esa vejez, prematura e intolerable, que marca el punto de nuestro fracaso. De ti depende, dice Sumell, si prefieres perder el combate por puntos o dejarte ganar por KO. Ese parece el horizonte vital de una generación que no ha obtenido otra herencia que el vacío, el desdén y la nada. Un padre deprimido con prótesis en una de sus piernas, una madre muerta, una casa vieja con tejado a dos aguas y una lancha en pésimas condiciones para navegar entre superyates.

Cuesta decir que un personaje como Alby caiga simpático al lector. No en vano, es la conmiseración que despierta la que nos acerca sus absurdas cuitas. La ex novia que se lió con el cocinero, el mexicano aquel al que casi apaliza por insultar a su hermana, el jefe de su antiguo empleo en el puerto que murió al poco de trabajar allí, la desaparición de Jason, su perro, en medio de un parque californiano. Y así una detrás de otra, la vida de Alby pasa, casi, sin dejar huella. Como una sucesión de momentos estrambóticos que su autor conduce a través de episodios aparentemente autoconclusivos que, sin embargo, nos unen poco a poco a esa intimidad moldeada a golpes. A eso que el dolor intenso no evita dejar escapar entre párrafo y párrafo: la muerte de la madre, la descomposición familiar y la realidad inestable que dibuja una vida sin posibilidad de encontrar su lugar. A medio camino entre un barco, un apartamento insalubre, un sofá prestado, la casa de tu padre y la cama de tu última pareja. Sitios de paso que han perdido cualquier rastro de identidad. Sitios marcados por el daño y la herida del pasado, que necesitas reconquistar para, como mínimo, olvidar lo inútil que te sientes cada vez que zanjas un problema a base de puñetazos. Sin palabras, pura reacción visceral.

En el fondo, no hay tantas diferencias entre Alby y nosotros. Si separamos su mal genio, sus adicciones y la cantidad de culos que sueña con tener entre sus dos manos, encontramos el retrato quebrado de ese dolor que se extiende silenciosamente en nuestro interior. Dolor sordo y pesado, mal contemporáneo, que nunca sabemos atajar porque, en verdad, dudamos de que exista un método eficaz para combatirlo. Hacer el bien es, por así decirlo, un tratado sobre nuestras enfermedades contemporáneas: sobre la frustración, la incomunicación y el individualismo. Una comedia que no puede reprimir las lágrimas y un drama que, a veces, necesita reírse de sus tragedias cotidianas. Un personaje arisco, descontrolado y, precisamente por todo ello, demasiado humano. Tanto que, aunque su lectura nos zarandee capítulo tras capítulo y apenas seamos capaces de eludir los golpes que arrea contra nuestro sentido común, no podemos dejar de quererle. Quizá porque, pese a constituir nuestro secreto, nos parecemos demasiado a él. En especial, cuando queremos persuadirnos de que existen los dolores útiles para disfrazar los problemas personales.