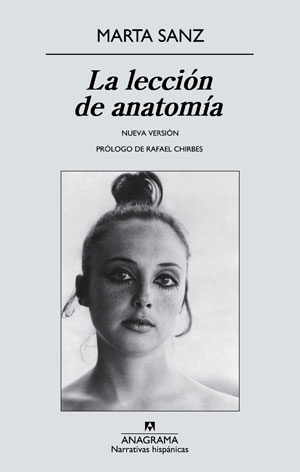

La lección de anatomía, de Marta Sanz (Anagrama) | por Óscar Brox

Francamente, resulta difícil escribir un comentario sobre esta lección de anatomía de Marta Sanz, afortunadamente rescatada por Anagrama, una vez se ha leído el prólogo de Rafael Chirbes que precede al texto. En esas pocas palabras justas se concentra todo lo que deben saber sobre el libro escrito y vuelto a escribir por Sanz. Chirbes hace de Rembrandt y pinta con atención y buen pulso un cuadro sobre la lección magistral de ese Dr. Tulp literario al que encarna la autora de Black, Black, Black. Un estupendo comienzo para el lector, casi un callejón sin salida para el reseñista. Así que fijémonos en el primer aspecto que desprende la novela: su carácter más o menos autobiográfico.

Para un lector, el ejercicio de la memoria tiene un elemento seductor, casi erótico, que le lleva a aceptar como reales asuntos presumiblemente ficcionados -¿quién le va a convencer de que las cosas pocas veces son lo que aparentan?-; en cambio, para un autor el terreno de los recuerdos es lo más parecido a un mapa tridimensional en el que todo (la política, la moral, la economía, los lugares, las personas, tú y yo) adquiere una profundidad a través de las palabras. Se trata, como dirá su autora en algún momento de la novela, de reconquistar un espacio. Cuando uno penetra por primera vez en La lección de anatomía, se encuentra con la presencia de varias voces, todas ellas de las diferentes edades de Sanz, organizadas de tal manera que siguen el rastro al retrato cronológico que va a tener lugar, desde su infancia hasta eso que podríamos llamar la segunda madurez. Una toma de contacto que deja el mismo regusto que aquel experimento literario de Joe Brainard: lo fascinante, cuando hacemos balance de nuestras vidas, es la ausencia de jerarquía que imponemos sobre los recuerdos; todo importa, todo mantiene una misma escala, pequeña o gigante, da lo mismo si estamos hablando de la mano infantil manchada con un poco de pegamento de barra o de ese salto cognitivo que nos sumerge en la época de las responsabilidades. Todo cuenta porque se recuerda. Y, precisamente, porque se recuerda, hace falta reconquistarlo: anotar qué ha producido, adónde nos ha conducido, qué ha sido de nosotros.

A menudo, se confunde el ejercicio de la memoria con la nostalgia más ramplona. Sanz, sin embargo, no hurga en su pasado para reparar en lo que pudo ser y no fue. Al contrario, lo que le interesa es, fundamentalmente, lo que le lleva a ser quien es. Aquel viaje de Madrid a Benidorm, aquel regreso a la capital, la cohorte de tías arremolinadas en torno a su madre, la ausencia del padre, esa otra cohorte de amigas que aparecían y desaparecían, el amigo gangoso, Errol Flynn, su futuro marido, su primer empleo o aquel viaje de verano para aprender inglés en Gran Bretaña. La voz de la autora desarrolla cada una de sus voces, describe cada uno de sus tiempos, desde el tardofranquismo hasta la actualidad; describe cada una de sus manías, vicios, virtudes y emociones. Así hasta prácticamente agotar su arsenal de recursos, como Brainard con sus me acuerdo y Perec con su calle; con esa facilidad que tiene la escritura para sumirnos en un estado mental en el que palpita cada palabra, cada imagen y descripción que atiborra los párrafos. La sensación es como seguir el curso de un río, los primeros pasos de un bebé o el último aliento de un anciano; esa impresión, tan profunda, de asistir a algo parecido a una vida que se despliega entre una página y la siguiente. Sin nostalgia, como un proyecto literario que abarca la importancia vital, moral y política de los espacios que habitamos, donde brotan nuestras acciones y, en definitiva, donde somos.

La velocidad de las cosas nos ha acostumbrado a sentirnos algo obsoletos, a esa continua actualización que ha saltado de la esfera de la tecnología a la de la vida. En otras palabras, a envejecer más rápido. En una segunda lectura, La lección de anatomía revela una conclusión atractiva: que en toda esa panorámica que describe su autora no hay grandes decisiones, tampoco pequeñas, solo retazos de vida y de vidas. Frente a cierto alarmismo que nos conduce a mirar el futuro desde el tiempo que nos queda, Sanz enfoca su texto como una celebración de cada momento. Una fiesta tragicómica, donde se puede estar serio y también hacer el ganso, que logra, con su extraordinario uso de la palabra escrita, que cada episodio sea un instante permanentemente en presente; que nada de lo que explique caiga embalsamado por la melancolía, la moralina o el miedo cerval a envejecer.

Si hay una lección -una elección, más bien- en la novela de Sanz, esta es conseguir que el tiempo discurra de otra manera. Como buena anatomista, la autora practica una mezcla entre desnudo integral y vivisección para enseñarnos en qué consiste esa otra manera, cómo se vuelve a encantar un verbo, vivir, atrofiado por sus condicionantes externos. Y para ello apela a algo tan esencial como el relato, la posibilidad de reconquistar el espacio íntimo que nos pertenece, que compartimos y nos define, dentro de ese vasto mapa que ilustra nuestras vidas. Hay quien hace la guerra desde una calle y hay quien la hace desde su cuerpo, hay quien nunca olvida un regreso en barco y quien solo recuerda la parte baja del casco nuevo de Benidorm. Lo bonito de La lección de anatomía es que, como le sucedía a la Zazie de Raymond Queneau, transmite esa sensación cada vez más insólita de que vivimos y podemos conjugar ese sentimiento en presente. Quizá esa sea la gran victoria del libro de Marta Sanz, lo que justifica su rescate literario, su habilidad para pensar en (y sobre el) presente. Ahora que todo va tan rápido, que todo se ve afectado por la gravedad y el peso, conviene celebrar que una reflexión, a caballo entre la ficción y la biografía, sea capaz de desnudar sus inconsistencias y alabar esa vida vulgar que, ay, siempre está a punto de desaparecer embalsamada en un tuit. En definitiva, hace falta recuperar ese gesto que, misteriosamente, siempre está en peligro de extinción: saber contar nuestra vida. El espacio a reconquistar.