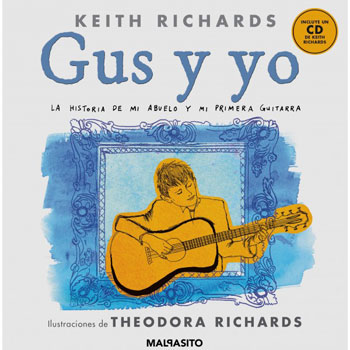

Gus y yo, de Keith y Theodora Richards (Malpaso) Traducción de Bernardo Domínguez Reyes | por Óscar Brox

La infancia es el mejor momento para visar esas primeras experiencias, tan poderosas y vívidas, con las que construimos tímidamente nuestro futuro horizonte. Casi sin quererlo, fruto de un accidente, sin conocer del todo su alcance o el peso que tendrán en adelante. Algo mágico, prácticamente inexplicable, cazado a través de la sensibilidad más tierna de nuestra mirada infantil. Con un gesto de primitiva intuición que, como uña y carne, nos liga indisolublemente a ese instante.

Todo músico vive diferentes etapas en su carrera artística, tantas como sus imperativos creativos y comerciales le obliguen a tomar. Sin embargo, a veces echamos de menos en su biografía ese primer encuentro con la música: la mano torpe que se acerca al instrumento y lo golpea, rasga o sopla; el sonido, casi el chirrido, que surge por sorpresa tras ese gesto. Ese sonido que es un desafío y, al mismo tiempo, un juego; que despierta un incipiente temperamento y alienta al niño a intentar capturarlo una vez más. Y otra, hasta que lo domestique, hasta que aparezca otro sonido diferente y se lance a su conquista a través del dominio de ese instrumento. En esa colección de momentos que, precisamente por su inocencia y falta de ambición adulta, tanto se asemejan a la felicidad.

Antes de ser Keith Richards; antes de Anita Pallenberg y de Mick Jagger; de la muerte de Brian Jones y de sus atavíos estrafalarios; antes de las películas de Pannabaker y Godard, de Scorsese y de Los Simpson; Keith Richards era simplemente un muchacho tan o tan poco ensimismado con el mundo como otro muchacho cualquiera. Quizá tan poco, pues le faltaba algo, una herramienta o una clave, para aprender a explorarlo. Bajo sus ropajes de libro infantil, Gus y yo narra ese primer momento que define con letra clara el nombre de Richards: su encuentro con la guitarra y el primer sonido que emite al rasgar sus cuerdas. Dinka-plink-plink. La clase de sonido que altera al vecindario de ladrillo rojo, patio interior, cubos de basura viejos y gatos aburridos. La clase de sonido que se convierte en una obsesión, que recorre su pequeño espinazo como una descarga eléctrica y activa su mano para que lo vuelva a repetir, esta vez con más convicción. La clase de sonido que, después de ese frustrado intento inicial, ya no le abandonará.

Gus y yo evoca, en forma de libro ilustrado, la dulce infancia de Keith Richards, conducida no solo a través del encuentro con la guitarra, sino también con la figura de su abuelo. El hombre que formalizó su presentación, que alentó ese primer enamoramiento. Escueto en las descripciones, Richards narra su sensible relato como si cada pasaje fuese una nota en el pentagrama, ese dinka-plink-plink que nos va a enseñar a tocar mientras interpreta con su guitarra la Malagueña. Eso que diferencia un entorno más propicio para el kitchen sink drama y convierte en evocadoras las estampas en las que abuelo y nieto comparten minúsculas vivencias mientras la pasión de este último encuentra un lugar en el que echar raíces.

Dibujo a dibujo, el cálido lápiz de Theodora Richards, hija de Keith, reconstruye esa primera memoria del padre repleta de pequeñas vivencias: un paseo con el perrito de la familia, una noche al raso bajo el cielo estrellado, el encuentro fortuito con los instrumentos musicales. En fin, esa clase de experiencias que apenas pueden articularse con un par de palabras, muchos gestos (y trazos sobre un papel en blanco) y miradas embelesadas en la fuerza con que la infancia atrapa todo lo sensible. Una historia, la de Keith y Theodora, que se convierte a través de ese trabajo conjunto en una poderosa herramienta de transmisión; en ese acicate que nos invita a compartir un momento creativo y dejar que crezca a partir de él otro nuevo. Como quien cede su vieja guitarra para que otra persona se atreva a rasgar las cuerdas por vez primera. Una historia que empieza con el abuelo Gus y concluye con el abuelo Keith explicando a sus nietos su propio relato antes de ir a dormir. Una historia que nos enseña a mirar con ojos de niño ese momento, quizá único y fugitivo, en el que ese primer gesto creativo aparece como de la nada para no abandonarnos. Como uña y carne. Dinka-plink-plink.