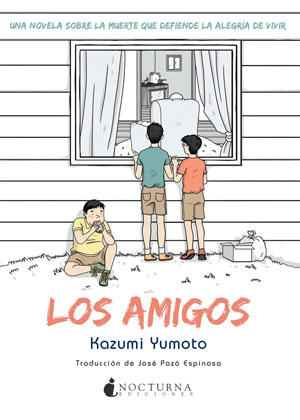

Los amigos, de Kazumi Yumoto (Nocturna) Traducción de José Pazó Espinosa | por Óscar Brox

Todos, en algún momento de nuestras vidas, sentimos una legítima curiosidad por la muerte. Sin embargo, es durante la infancia cuando la mortalidad conserva su aura de misterio, de enigma que advertimos en la progresiva desaparición de nuestros familiares más ancianos. Quizá se debe a que todavía no hemos aprendido el valor de la nostalgia ni, tampoco, caído en las redes de los excesos de la conciencia. Sabemos lo justo del mundo, nos queda tiempo para encontrar las palabras adecuadas para dar valor a la muerte y, en especial, a la existencia que termina. En el epílogo a Los amigos, su autora, Kazumi Yumoto, explica que el recuerdo de la muerte de su abuelo materno fue el acicate para emprender la escritura de su novela. De pronto, aquella figura vieja que olía a sake se transformó en un reguero de pequeñas memorias que le sirvieron para reencontrar todos esos rasgos íntimos que habían pasado desapercibidos. Para reconocer, así, a una persona que en verdad había sido importante en su vida.

Kiyama, Kawabe y Yamashita tienen doce años. Falta poco para que entren en la adolescencia, emprendan el primer salto significativo en sus vidas y comiencen a atisbar unos tímidos rayos de madurez. Así que este último verano juntos tiene algo de especial. Cuando la abuela de Yamashita fallece, los tres niños sienten una sensación diferente a propósito de la muerte. Un hormigueo, más que el terror, que les impulsa a averiguar de qué se trata. ¿Qué sucede a continuación? Desapareces después de que el sacerdote cante los sutras, te conviertes en un espíritu, regresas como un muerto viviente… Tan impreciso como poderoso, ese sentimiento de curiosidad persigue a los protagonistas hasta que toman una determinación: buscar a un anciano, a uno al que le falte poco para morir, y contemplar qué es lo que pasa durante ese último momento. Convertidos en improvisados espías, los niños montan guardia delante de la casa medio abandonada de un viejo para vigilar cada uno de sus movimientos, como si con ello le acompañasen hasta su final.

A buen seguro, el verano es la estación que más experiencias graba en una memoria infantil; la que forja alianzas indestructibles y la que permite, fuera del horario escolar, explorar los rincones menos conocidos de nuestros pequeños mundos. Sin embargo, también es la etapa más breve, quizá por eso tan intensa, y las sensaciones se apelotonan sin freno como si las recolectásemos a cada paso. Yumoto plantea su novela como un descubrimiento de la vida. Sus personajes son niños cuya divisa principal radica en la amistad que han construido. Esa unión que amortigua las primeras insatisfacciones, que su autora describe a través de entornos familiares desestructurados o marcados por problemas que todavía no saben discernir del todo. De ahí la importancia que adquiere en la trama la relación que, poco a poco, entablan con el anciano solitario; cómo pasa el tiempo y se acercan, uno y otros, hasta establecer un contacto. Contacto que se traduce en gestos cotidianos como tirar la basura, tender la ropa o rastrillar el jardín repleto de malas hierbas, cuya insignificancia permite a sus protagonistas conocer a ese anciano.

Yumoto explora a través del anciano aquello que, por lejano, resulta inaccesible a los niños: la memoria de la guerra y el desamparo, cuyo recuerdo surca la biografía del hombre. Así, cuanto más tiempo pasa, el vínculo se estrecha como si en torno a la destartalada casa se hubiese formado una improvisada familia. No en vano, en eso consiste la infancia: en forjar alianzas, a veces breves y en ocasiones eternas, mientras se descubren, una detrás de otra, las vidas que nos esperan en el horizonte. Su autora, casi una biógrafa de esos personajes, aplica a su narración la dosis justa de emociones que matizan las vivencias que semana a semana recogen los niños. La convivencia con el anciano, el viaje al hostal del entrenador del equipo, las clases y el calor de un verano que agota sus temperaturas antes de que, con la entrada del otoño, los niños deban elegir por qué camino empezar el inicio de la educación secundaria. Es decir, antes de que los niños deban entonar su primer adiós, su prematura separación del colegio y del barrio, y enfrentarse a un paisaje que paulatinamente rellenarán con nuevas experiencias.

Convertida en perfecta metáfora del fin de la infancia, la muerte del anciano se convierte en un agradable retrato del comienzo de la vida. Allí, junto al cadáver del viejo, algo hace crac en la memoria de los niños; quizá, por vez primera, son conscientes de la importancia de cada vivencia reunida; tal vez es en ese momento cuando aprenden en qué consiste echar de menos a alguien. El hombre muere, la casa desaparece y el jardín sembrado con semillas de cosmos queda ahogado por el asfalto. Todo se transforma, tal y como ocurre con las experiencias infantiles. Lo importante, dice Yumoto, es ser capaces de percibir eso tan significativo que es la vida; eso que se traduce en momentos intrascendentes, en gestos mecánicos y situaciones sin apenas relieve. Valiosas, en definitiva, porque en ellas nos comportamos como somos, nos dejamos conocer y conocemos un poco más a aquellos con los que compartimos nuestras vidas. Por eso, frente a la muerte del anciano y la sensación tan amarga de disolver el grupo de amigos antes de que empiece el nuevo curso escolar, su autora interpone la poderosa sensación de vivir. Esa que no distingue lo insignificante de lo banal, para la que todo cuenta. Porque es a través de ella como reconquistamos las experiencias de una memoria, y de unas personas, que se consumen con el tiempo. La vida que se abre camino.