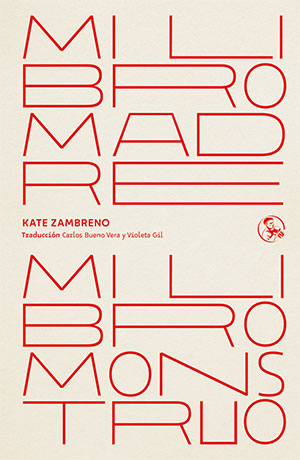

Mi libro madre, mi libro monstruo, de Kate Zambreno (La uña rota) Traducción de Violeta Gil y Carlos Bueno Vera | por Óscar Brox

Hace tiempo que el ensayo como género se ha convertido en una búsqueda incesante de la forma. De una nueva forma. De otra forma de contar, de contarnos y decir nuestras cosas. De arrojar una perspectiva todavía más íntima sobre nuestras vidas interiores y aquello que las palabras pueden hacer con ellas. Hay una cita de Luce Irigaray (anotada en su libro por Kate Zambreno) muy perspicaz a este respecto: Si continuamos hablando el mismo lenguaje, vamos a reproducir la misma historia. Por eso me gusta tanto esa escritura en forma de mosaico que autoras como Maggie Nelson han perfilado en sus obras: trazos, trallazos, esbozos que reclaman lo vital mientras exorcizan lo teórico y manifiestan que el ensayo, por qué no, también puede entenderse como un espacio para la ficción.

El año pasado Kate Zambreno publicó To write as if already dead, algo más que un retrato-estudio del malogrado fotógrafo y escritor Hervé Guibert. Me detengo en unas palabras del libro: “fue Guibert quien dijo en algún momento que se sentía más cercano a traicionar a sus amigos cuando los fotografiaba, en lugar de cuando escribía sobre ellos. Quizá porque al escribir nos volvemos lenguaje, un espacio extraño y sesgado, el reino de la ficción”. En cierto modo, esa idea de la traición y la extrañeza fluye, casi, como una corriente sanguínea en Mi libro madre, mi libro monstruo. En el ejercicio que supone hacer hablar a la memoria y concederle un lugar en el texto. Hablar de la madre, la hija, el tiempo que ha pasado, la enfermedad, las dificultades para hallar palabras que no supongan un consuelo vacío, y la sensación de que todo ese condensado sentimental es asimismo otra forma, otro cuerpo, otro texto. Una obra que se lee en paralelo a las esculturas de Louis Bourgeois, las notas sobre el duelo de Roland Barthes o los cuadernos secretos de Henry Darger. Una obra que apela tanto a la intimidad como al instinto, mientras se pregunta (nos pregunta) hasta qué punto es posible acceder a todas esas memorias agazapadas en las cosas. Sin caer en lo superficial, en las mismas palabras, en la reproducción continua de la misma historia; tomando la forma del ensayo como una manera de propulsar una búsqueda y, al mismo tiempo, un consuelo.

Si tuviese que describir qué explica Mi libro madre, mi libro monstruo, me ceñiría a algo así como una búsqueda del parentesco. En él, Zambreno salta de las anotaciones familiares, lo más próximo a una escritura autobiográfica, al comentario de determinadas obras de arte. En realidad, a su impacto, a esa huella indeleble que ha dejado algo: una identificación, unas lágrimas, un éxtasis o un argumento con el que rellenar ese espacio vacío en una conversación. Me gusta cuando contrapone las fotografías de Barbara Loden y su propia madre, aunando en un mismo trayecto a un personaje extraviado en la sociedad estadounidense como el que interpretó en Wanda con una figura a la que le cuesta insertar en el contexto familiar (su madre). O cuando se fija en el grito de Helene Weigel, la Madre Coraje de Brecht, recordándonos que esa imagen se inspiró en otra de una mujer lamentándose por la muerte del hijo en el bombardeo japonés sobre Singapur. Hay más imágenes: la de Falconetti convertida en Juana de Arco en la película de Carl Theodor Dreyer o la de Mary Todd Lincoln ahogada por la melancolía. En todas resuena algo, un parentesco o una identificación, unas palabras hábilmente robadas por la autora para, como si se tratase de un collage, dar cuenta de esa aflicción que se cierne sobre su escritura cuando recuerda a su madre muerta.

Como Barthes, Zambreno asalta el archivo de su memoria familiar consciente de que resulta difícil hacer hablar a los fantasmas, mostrarlos en las fotografías o los recuerdos compartidos. Así que su escritura se dedica a hacer, deshacer y rehacer (lo dice Bourgeois, por cierto) combinando diferentes tiempos y voces para crear un mosaico de la madre. Una exposición. Una meditación, también, en tanto que siempre está presente la voluntad de entender, de recuperar la memoria y volver a habitar un espacio que, en su vacío y sin su fluir, ya nunca más volverá a ser el mismo. De ahí que el libro de Zambreno se pueda leer de muchas maneras: en un atracón, devorando sin medida esa escritura a caballo entre el aforismo, la intimidad desnuda y el trallazo teórico; pegado a ciertos fragmentos en los que resuenan experiencias compartidas; o bien, por qué no, como un ejercicio diferente alrededor del comentario sobre arte. Como ampliación del campo semántico de lo íntimo o como grito helado de una hija que se confabula con sus recuerdos para apaciguar el vacío al que, una y otra vez, le remite la ausencia de madre, el paso del tiempo, su transición de hija a madre, la memoria familiar, personal, colectiva, lo insignificante, lo pedestre y casi cualquier cosa que quepa en sus hermosas páginas.

“Quizá el duelo sea esto: la incapacidad de recuperar a una persona. Porque cuando esa persona está viva, siempre hay esperanza de poder acceder a ella, de conseguir que con el tiempo se muestre ante ti”. Hace unos días que falleció mi padre, así que escribo esto con el corazón roto, tratando de poner algo de paz en mi incendio interior. He releído unas cuantas veces el libro de Zambreno, apuntando citas aquí y allá, pensando en el parentesco que despiertan muchas de sus palabras y, tal vez, en la impresión de que al final la muerte y sus procesos es más común, menos singular, de lo que pensamos. Que, quizá, el hecho de singularizarla, de intimar con ella, es también una forma de subrayar la incapacidad de recuperar todo lo que hemos perdido. De ahí la belleza, la tristeza, lo oscuro y lo luminoso de este cuaderno escrito entre murmullos y recuerdos. El tiempo pasa, aunque no cejemos en nuestro empeño de escribir para intentar detenerlo.